|

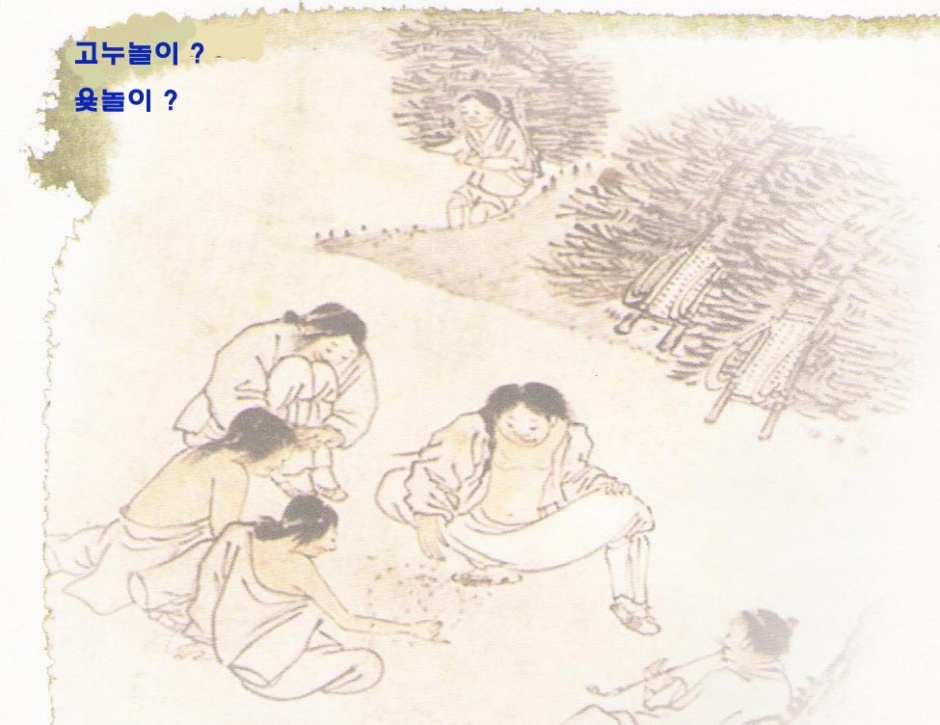

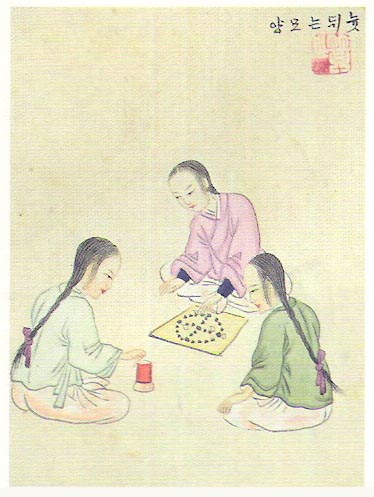

김홍도의 "고누와 나무하기" | |||||

|

김홍도의 작품 ‘풍속화’다.

그림 오른쪽에는 상투를 튼 어른이 나무에 기대어 곰방대를 물고 물끄러미

아이들이 노는 장면을 보고 있고, 그림 중앙에는 아이 둘이 웃통을 벗고 놀이에 한창이다.

그리고 그 왼쪽에 아이 둘 역시 구경을 하고 있다.

그림의 위쪽에는 집채만 한 나뭇짐을 얹은 지게 둘을 언덕에 기대어 놓았고,

그 왼쪽에 다시 더벅머리 아이 하나가 나뭇짐을 지고서 오고 있다.

●아무 곳에나 말판 그리고 놀이… 방식도 다양

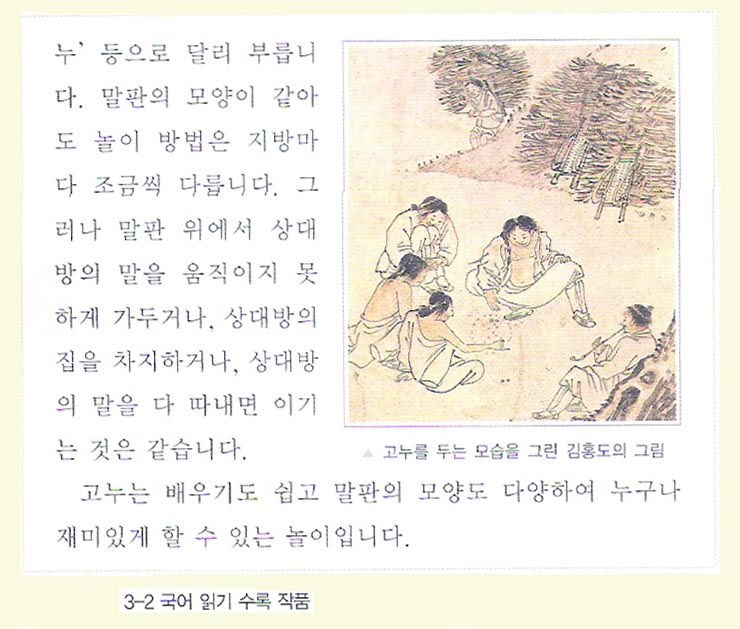

이 그림은 고누 두는 그림으로 널리 알려져 있다. 고누는 흙 마당이나 종이 등 아무 곳에나 말판을 그리고 상대방의 말을 많이 잡아먹거나, 상대의 집을 차지하거나, 상대를 움직이지 못하게 하면 이기는 놀이다. 지방에 따라 꼰, 고니, 꼬니, 꼬누 등 여러 가지로 부르고, 그 놀이의 방식도 다양해서 우물고누, 네줄고누, 밭고누, 호박고누, 샘고누, 강고누, 줄고누, 팔자고누, 십자고누 등 많은 종류가 있다. 장기와 바둑은 놀이하는 판이 정해져 있지만, 고누는 다양한 이름만큼 말판의 종류도 많고, 노는 방식도 다양하다. 또 말판이 간단하여 언제 어디서나 둘 수 있었다. 필자 역시 어릴 적에 적잖이 즐겼다.

한데 이 그림에 약간의 문제가 있다. 이 그림의 고누판은 둥근 원을 그리고 그 속에 다시 십자를 그리고 있는데 이런 고누판은 현재 전하지 않는다. 사실 이 그림은 윷판으로 보인다. 윷가락이 없으니 아니라고 할 수 있겠지만, 꼭 그런 것만도 아니다. 둥근 원형 안에 작은 물건 넷이 보이는데, 이것이 윷일 수 있다. 윷은 꼭 나무로 길게 만든 것이 아니라도 된다. 나는 어렸을 때 동네 어른들이 작은 고동 껍데기를 윷가락 대신 쓰는 것을 보았다. 땅에 살짝 굴려도 도 개 걸 윷 모가 나왔다.

이제 나뭇짐 쪽으로 말머리를 옮기자. 도시에서 나고 자란 50대 이하의 세대는 나무 한다는 것이 무엇을 의미하는지 모를 것이다. 필자 역시 나무를 한 적은 없다. 하지만 아버지 세대, 그리고 주변의 시골출신들은 나무 하러 다닌 기억을 종종 떠올린다. 나무가 없으면 취사와 난방을 할 수 없었으니, 나무는 필수적인 생존 수단이었던 것이다. 필자의 직장인 부산대학이 있는 부산 동래는 온천으로 유명한 곳이다. 조선조 때부터 있던 온천이 본격적으로 개발된 것은 일제강점기 때부터다. 일제시대에 온천장을 소개하는 사진엽서가 만들어졌는데, 사진 속의 금정산을 보면 완전히 민둥산이다. 왜냐고? 땔감 때문에 나무가 남아나지 않았던 것이다. 대한민국의 산이 우거진 것은 연탄을 연료로 쓰면서부터일 것이다. 물론 적극적인 식목정책도 한몫을 했지만.

김홍도가 살던 조선시대는 나무 하기가 쉬웠던가. 조선시대가 지금보다 환경이야 더 깨끗했겠지만, 국토가 온통 나무로 뒤덮인 것은 당연히 아니다. 나무를 할 만한 곳은 모두 개인의 소유로 분할되어 있었고, 그 개인 소유지에 들어가는 것은 당연히 불법이었다. ‘경국대전-공전’을 보면 나무하는 곳, 즉 시장(柴場)이란 곳에 대한 흥미로운 조항이 있다. ‘시장’은 땔나무를 하는 곳으로 관청에는 땔나무가 있어야 하기 때문에 관청마다 일정한 면적으로 땔나무 하는 곳을 분배해 준다. 예컨대 봉상시· 상의원· 사복시· 군기시· 예빈시· 내수사에는 모두 사방 20리, 내자시· 내섬시· 사재감에는 15리, 사포서에는 5리의 ‘시장’을 지급했던 것이다. 그런데 이게 뒷날 문제를 일으킨다.

명종 9년 12월10일 사헌부에서 올린 상소문의 일부를 보자.

서울 주위 30리의 꼴과 땔나무가 있는 곳은 모두 세도가가 독점하여, 베어가는 것을 금지합니다. 때문에 근방의 나무를 해서 파는 사람들이 그 위세에 눌려 손을 대지 못하고 개울을 건너고 고개를 넘어 가기 때문에 너무나 고생스럽습니다. 그래서 시장에서 파는 나무 값이 극히 비쌉니다.

● 나무 할 만한 곳은 모두 권세가들이 독점

권세가가 서울 근처의 나무를 할 만한 곳을 모두 독점해 버려 나무 값이 뛰어오른다는 것이다. 이런 권세가를 한 명 밝히자면, 문정왕후의 오라비였던 윤원형이 있다. 박순(1523∼1589)의 상소에 의하면, 윤원형은 수락산 일대를 독차지하여 주민들의 무덤까지 파헤치면서 주민들을 내쫓은 뒤 시장(柴場)을 만들고는 그곳에서 땔나무를 하는 사람이 있으면 그 중 일부를 세금조로 바치게 했다고 한다. 원래 수락산은 서울에 가깝기 때문에 누구나 땔나무를 하거나 꿩이나 토끼를 잡기 위해 자유롭게 드나들 수 있는 산이었는데, 이것을 윤원형이 독점했던 것이다. 한데 이것은 윤원형과 같은 일부 권세가의 문제가 아니었다. 훨씬 전부터 시장의 독점은 있어왔고, 조선후기에도 사정은 동일하였다.

성종 연간의 인물인 서거정의 시에 나무꾼을 둘러싼 꽤나 진지한 시가 한 편 있다. ‘토산(兎山)의 시골집에서 농부의 말을 기록하다’라는 제목의 긴 시를 남기고 있는데, 나무꾼의 하소연을 옮겨 적은 것이다. 앞부분을 요약해 보자.

이 농부는 불암산 기슭에서 농사를 지으며 겨우 살아간다. 그런데 뜬금없이 간교한 자의 토지 소유권 소송에 걸려든다. 교활한 아전들의 협잡질로 오막살이 한 채만 남기고 땅을 죄다 빼앗기고, 근근이 남아 있는 묵은 땅을 경작해 보지만, 흉년까지 든다. 세금을 낼 형편이 아니건만 아전들은 날마다 찾아와서 세금을 내 놓으라 닦달이다. 급기야 산속으로 달아나 숨어 있자니, 굶주린 뱃속에 불이 붙는 듯 아리고, 얼굴빛은 날마다 까맣게 타들어간다. 그래서 나무를 해다 팔기로 한다. 이제 나무꾼의 말을 직접 들어보자.

땔나무 하러 산 속으로 들어가면 산중에 땔나무 무성하지요. 집에 누런 송아지 한 마리 있지만 한 해 내내 먹지 못해 뼈만 앙상해 나뭇짐 나를 수 없기에 한 발짝에 두 번씩 꼬꾸라지며 걸음걸음 내가 지고 이고 나르니 두 어깨살은 벌겋게 부풀어 올랐지요. 해 떨어질 녘에야 성으로 들어와서는 길에서 만난 야박한 장사치가 푼전까지 다투며 나무 값 후리치니 쌀값은 비싸고 내 품삯은 헐하기 짝이 없네요.

농부는 깊은 산속으로 들어가 나무를 한 짐 해서 나오는데, 뼈만 남은 몸이라 등에 지고 오자니 그것도 힘이 든다. 시내에 들어와 팔려하지만, 야박한 장사치가 값을 후리치니, 품삯도 안 나온다. 그래도 어쩔 것인가. 자신에게 의지하는 가족들이 있다.

그래도 집에 있는 열 명의 식구 밥 달라고 소리치는 걸 생각하면 한 되든 한 말이든 어찌 따질 수 있겠습니까. 그나마 주린 창자를 달래얍지요. 집에 돌아와 마누라 자식놈과 마주 앉아 차츰 죽이라도 먹게 되었지만 이렇게 하여 살아가야 한다고 생각하니 내 삶이 정말 딱하기 짝이 없습니다.

그나마 나무를 해 팔아 처자식과 점차 죽이나마 먹게 되었다. 하지만 웬일인가. 사람 고생은 끝이 없다.

얼마 전부터 권세가의 힘이 나무며 돌까지 미쳐 산이란 산은 죄다 제 땔나무 밭으로 차지해 사람들 나무 하고 꼴 베는 것을 막고부터 서쪽 집은 땔나무 한 번 한 죄로 매질 마구 하여 피가 철철 흘렀고 동쪽 집은 소가 밭을 밟은 죄로 아비 아들 나란히 묶여 갔지요. 아무런 이유 없이 백성의 재물 약탈해 낫과 도끼까지 모두 빼앗아 갔지요.

● 땔나무 한번 잘못하면 가혹한 私刑

힘 있는 권세가의 힘이 나무와 돌에까지 미쳐 산마다 줄을 치고 자기 땔나무 밭으로 삼는다. 만약 그 독점 공간에 들어가 땔나무를 하게 되면, 찾아와서 피를 흘릴 정도로 가혹한 사형(私刑)을 가하고, 낫과 도끼까지 빼앗아 갔던 모양이다.

시를 지은 서거정은 이 비극적 사태를 보고하면서 시의 끝에서 “나는 지금 이 말을 듣고 나서/ 한밤중에 홀로 흐느끼어 우노라”라고 깊은 동정을 표했지만, 조선조 말까지 백성들의 고통이 줄어든 것은 아니었다. 김홍도의 이 한 장의 그림에도 뜯어보면, 사실 조선조 백성들의 삶과 역사가 깊이 각인되어 있는 것이다. - 강명관 부산대 한문학과 교수 - 2008-04-07 서울신문 [그림이 있는 조선풍속사]

| |||||

- 양강석 연주/ 'Ocarina of My Mind'

'느끼며(시,서,화)' 카테고리의 다른 글

| [서예] 성주사지 낭혜화상비의 최언위 서체美 (0) | 2008.08.22 |

|---|---|

| 김홍도 - 서원아집도(西園雅集圖) (0) | 2008.08.22 |

| [초상화] 의기(義妓) 계월향 (0) | 2008.08.21 |

| 우봉 조희룡 - 매화서옥 (0) | 2008.08.16 |

| 긍재 김득신 - 파적도(병아리 훔치기) (0) | 2008.08.16 |