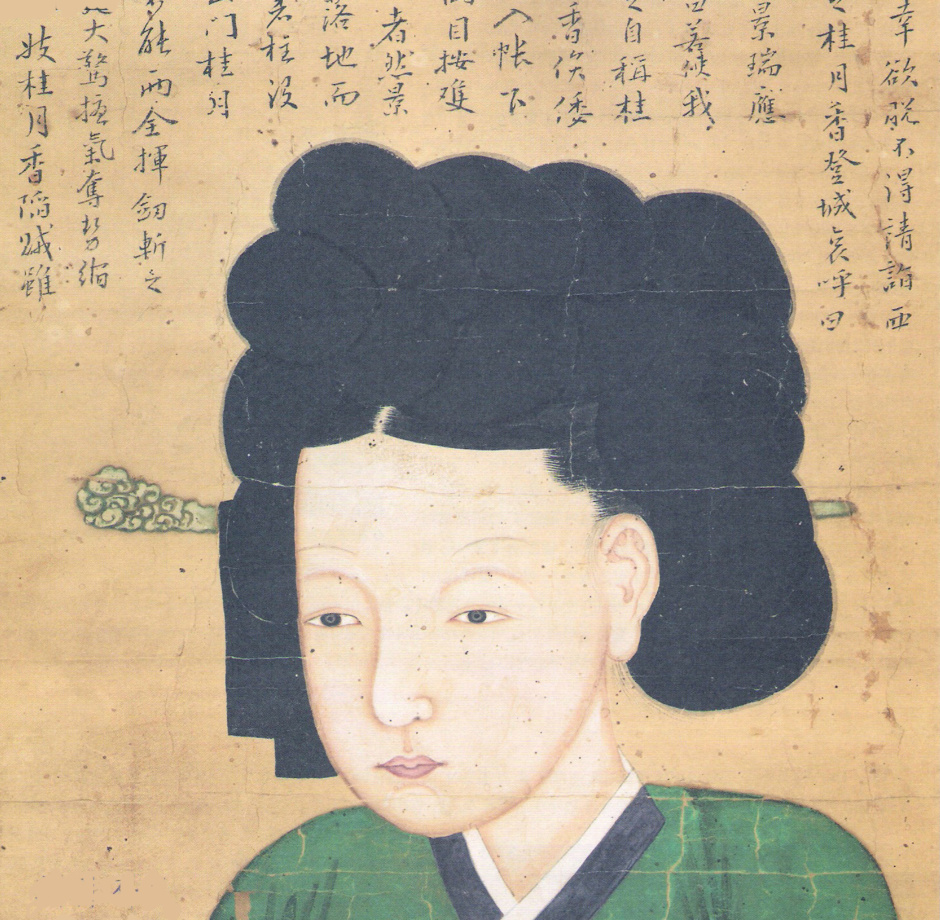

<의기 계월향 영정>

국립민속박물관 전시실의 ‘새 자료와 보존처리’ 코너에는 2008년에 새로 구입한 희귀자료로서

임진왜란 때 평양성을 함락한 왜장의 목을 베는데 공헌한 ‘의기 계월향’의 영정을

2008년 7월2일 - 8월11일까지 전시하였다.

영정(影幀)은 사람의 얼굴과 몸을 그린 것으로 '초상화'라고도 한다.

대상인물에 따라 왕을 그린 '어진(御眞)'을 비롯,

공신상(功臣像), 기로도상(耆老圖像), 일반사대부상, 승상(僧像), 여인상 등으로 구분된다.

조선후기 영정은 당시 사회윤리의 근간이 숭현사상(崇賢思想)에 따라

사묘(祠廟)에 봉안하기 위해 주로 제작되어 오늘날까지 전해진다.

그러나 국왕 어진과 함께 일반사대부 등 남성 위주의 영정만이 전해지는 현실에서

여성, 그것도 기녀를 대상으로 한 영정이라는 점에서 특히 주목된다.

- 의기 계월향 영정 -

얼굴선이나 윗입술의 가운데가 뾰족하고 통통하게 묘사된 모습 등

전체적으로 가녀리고 여성스러운 모습이 잘 표현되어 있다.

얼굴 윤곽선, 코선, 목덜미 등을 따라 붉은 계열의 음영을 짙게 넣었는데

이는 19세기 일반적인 영정화법에서 드문 독특한 방식이다.

의기(義妓) 계월향(桂月香)

이 영정은 1815년(순조 15)에 그려져 평양 장향각(藏香閣)에 모셔졌던 것으로

그림에는 이 기록과 함께 주인공인 계월향 관련 일화가 그림 윗부분에 자세하게 적혀 있다.

1592년 왜군이 평양을 점령하였을 때 평양기생 계월향이 김경서 장군을 끌여들여

왜군 부장을 죽였으니, 지금까지 이를 의롭게 여기고 있다.

1815년 여름에 그 모습을 그려서 장향각에 걸고 1년에 1번 제사를 지냈다.

평양부 기생 계월향은 왜군 부장의 총애를 받았지만, 탈출하고자 하는 마음을 가지고 있었다.

그러나 사정이 여의치 않자, 김경서 장군을 친오빠라고 부르며 성 안으로 불러들였다.

계월향은 왜장(倭將)이 깊은 잠에 빠져들기를 기다린 후, 김장군을 안내하여 장막으로 들어갔다.

왜장은 의자에 앉아 두 눈을 부릅뜨고 쌍칼을 쥐고 있었는데,

얼굴빛이 붉어서 마치 망나니(斫人)가 서 있는 듯 하였다. 김장군이 칼을 빼서 왜장의 머리를 베었다.

왜장은 머리가 땅에 떨어졌음에도 오히려 칼을 던질 수가 있어서

하나는 벽에, 하나는 기둥에 절반쯤 박혔다.

이에 김장군은 성을 빠져나가고자 하였으나 여의치 않았다.

김장군이 두 사람 다 온전하지 못할 것을 알자 칼을 들어 계월향을 죽이고 성을 빠져 나갔다.

다음날 아침에 적들이 왜장이 죽은 것을 알고서 크게 놀라 사기가 저하되고 기세가 꺾였다.

(번역 요약)

이와 같이 영정의 제작년도, 그려진 배경, 모셔졌던 장소, 주인공에 얽힌 일화 등 관련내용이

함께 기록되어 있어 그 의의가 더욱 크다.

더구나 머리를 크게 올려 꾸민 형식, 저고리와 치마, 저고리에 달린 향노리개 등 당시의 복식까지

엿볼 수 있다는 점에서 의기 계월향 영정은

일반인과 미술사, 복식사를 연구하는 전공자에게 큰 관심을 불러일으킬 것이다.

19세기 초상화에서 거의 볼 수 없는 독특한 음영법

초상화 전문가인 조선미 교수(성균관대박물관장, 문화재위원)는 의기 계월향 영정에 대해

“표정이 살아있고 자태가 곱고 앳된 대상의 연령(조선 기생의 평균적인 연령으로 추정했을 때

십대 소녀로 보임)이 느껴질 만큼 세부 표현에도 신경을 썼다.

얼굴 윤곽, 코선, 목덜미 등을 따라 붉은 계열의 음영을 짙게 넣었으며

코, 목선, 인중 등 특정부분만을 강조하고 있는 특색이 있다.

이러한 음영법은 19세기 초상화에서 거의 볼 수 없는 드문 표현 방식이다.”라고 평가하였다.

아울러 “머리를 크게 올려 꾸민 형식은 조선중기 형식이나

좁고 짧은 머리, 풍성한 치마를 입은 모습은 19세기 당시의 복식을 따르고 있다.”고 한다.

평양 의열사에서 춘추제향(春秋祭享)

영정에 기록된 일화에는

“1815년 여름에 모습을 그려 장향각에 모시고 일년에 1번 제사를 지냈다”라고 전한다.

이후 1835년에 평양 의열사(義烈祠)가 건립되었는데

이에 대한 기록이 ‘의열사의기계월향비문(義烈祠義妓桂月香碑文)’에 전한다.

이 의열사비는 평안감사로 있던 정원용(鄭元容)이 1835년에 짓고 김응근(金應根)이 써서 세운 것이다.

비문(碑文)에는

“정원용이 평양감사로 와서 늙은 기생 죽섭(竹葉)으로부터 의기 계월향의 이야기를 듣고

사적을 들추어 자세한 것을 살펴서 그의 공이 크기에 사당과 비석을 건립하고

춘추로 제향하게 하였다”고 기록되어 있다.

이로 보아 의기 계월향 영정은 1815년에 그려서 평양 장향각에 모셔졌던 것은 확실하나

이후 평양 의열사에 봉안하였는지는 분명하지 않다.

계월향을 모시는 제사는 영정 제작시기인 19세기 초만이 아니라 후대에까지 매년 이어졌다고 한다.

일제강점기 동아일보 1921년 4월26일자 기사에

“1921년 4월22일(음력 3월15일) 평양의 의열사에서 평양기성권번(平壤箕城券番) 주최로

제수를 갖추어 제향하였다”는 기록이 있다.

- 장상교, 국립민속박물관 학예연구사

- <민속소식> 국립민속박물관 2008년 08월호

1815년 제작된 평양기생 계월향(桂月香)의 초상화

우리의 기생들 가운데 ‘시기(詩妓)’와 ‘의기(義妓)’로 나누어 보면

서화담과의 일화를 남긴 개성의 황진이(黃眞伊), 허균과 애절한 사랑을 나눈 부안의 매창(梅窓)은

시기(詩妓)에 해당하며, 조선 여인의 지성과 예술혼을 상징하기도 한다.

의기는 진주성에서 왜장 게야무라를 껴안고 남강에 투신한 논개(論介),

평양성에서 김경서(金景瑞, 1564-1624) 장군과 협력하여 왜장의 목을 벤 계월향(桂月香)을

꼽을 수 있으며 조선 여인의 충절(忠節)을 상징한다.

시기(詩妓)는 ‘남 매창, 북 황진이’

의기(義妓)는 ‘남 논개, 북 계월향’

임진왜란 때 평안도 병마절도사 김응서의 첩이었던 계월향(桂月香)은

왜장 고니시 유키나가의 부장(副將)에게 몸을 더럽혔으나 기지를 발휘해

김응서로 하여금 적장의 머리를 베개 한 뒤 자결했다.

이 뜻을 기려 평양 장향각(藏香閣)에 안치되어 있던 그의 영정이 공개된다.

국립민속박물관은 7월2일-8월11일까지 전시한다.

옥비녀를 한 계월향은 반달 같은 눈매에 이중으로 된 옅은 눈썹,

도톰하면서도 오똑한 코 등 전형적인 조선미인이다.

저고리 길이도 짧고 소매폭도 좁으며 몸에 착 달라붙는 상의로

당대의 패션 감각을 반영한 섹시한 느낌을 주면서도

손을 X자로 곱게 교차한 뒤 가슴에 찬 노리개에는 ‘재계(齋戒, 몸과 마음을 깨끗이 함)’라고 적어

그를 현창한다는 의미를 더했다.

그림 상단에는 ‘義妓 桂月香’이라는 제목으로 그의 업적을 기리는 글을 한자로 빼곡이 적었다.

고니시 히라는 뛰어난 장수가 임진왜란 때 평양성에 올라 우리 진을 함락시키니,

고니시 유키나가가 그를 중히 여겨 위임을 했다.

평양부 기생 계월향은 고니시 히라에게 잡힌 뒤 귀여움을 지극히 받았지만 성을 빠져나가고자 했다.

그는 무관이던 김경서장군을 친오빠라고 속여 평양성 안으로 불러들였다.

어느날 밤 왜장이 깊이 잠들자 김장군을 장막으로 몰래 들어오게 했다.

양 허리에 찬 칼을 손에 쥔 채 의자에 앉아 두 눈을 부릅뜨고 잠을 자던 왜장의 목을 김장군이 벴다.

목이 땅에 곤두박질쳤는데도 왜장이 쌍칼을 던지니 하나는 벽에, 다른 하나는 기둥에 꽂혔다.

두 사람 모두 성을 빠져나가고자 했으나 둘 다 무사하지 못할 것을 알게 되자

(계월향의 청으로) 김장군이 칼을 뽑아 계월향을 죽이고 성을 빠져 나갔다.

이튿날 적군은 왜장의 죽음을 알고 기가 꺾이고 형세가 크게 위축되었다.

- Forever/ Giovanni Marradi

'느끼며(시,서,화)' 카테고리의 다른 글

| 김홍도 - 서원아집도(西園雅集圖) (0) | 2008.08.22 |

|---|---|

| 단원 김홍도의 풍속화첩 중 '고누놀이'는 '윷놀이'그림 (0) | 2008.08.21 |

| 우봉 조희룡 - 매화서옥 (0) | 2008.08.16 |

| 긍재 김득신 - 파적도(병아리 훔치기) (0) | 2008.08.16 |

| 겸재 정선의 인왕제색도 (0) | 2008.08.16 |