崔彦撝가 쓴 『聖住寺址郎慧和尙碑』의 書體美

원광대 서예과교수 金 壽 天

1. 머리말

최언위(868-944)는 羅末麗初에 활동한 학자로서

고려 초기에 왕명을 받아 禪師의 비문을 가장 많이 찬술한 문장가로 알려져 있다.

그러나, 그가 쌓은 업적에 비하여 그에 대한 연구는 상당히 부진한 실정이다.

그 이유는 당시의 정치적인 상황과 깊은 관련이 있다.

이미 지적되었듯이 최언위의 아들 최행귀가 광종대 역신으로 몰려 복주(伏誅)되었던 사건이

그의 문장이 철저히 민멸되는 결정적인 원인이었다.

이로 인하여 10세기 중엽이후로부터 최언위가 쓴 글은 전해지지 않는다.

이러한 견지에서 볼 때

최근 들어 여러 학자들에 의하여 재평가가 이루어지고 있는 것은 다행한 일이 아닐 수 없다.

최언위는 당대를 대표하는 문장가로서 뿐만 아니라, 서예를 잘하는 사람으로도 주목할 필요가 있다.

그는 최치원과 더불어 당시의 서예를 대표하는 사람으로 불리어진다.

그러한 유명도에도 불구하고 현재 한국의 서예인으로서 최언위 글씨의 가치에 대한 언급은 드물다.

그는 나말려초를 대표하는 대문장가로서의 지위만큼이나 서예에 대해서도 충분히 논의할 가치가 있다.

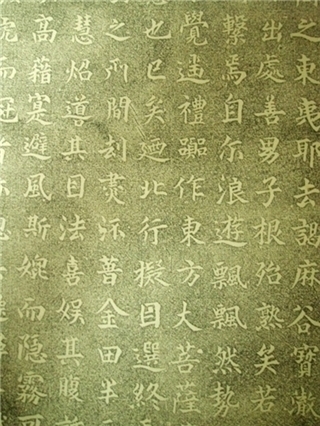

이 논문에서 대상으로 삼은 최언위가 쓴 『성주사지낭혜화상비』서체는

當代의 비문서체와는 달리 거칠고 투박하다.(도 1)

(도 1) 최언위 성주사낭혜화상비(낭혜화상백월보광탑비)

이것은 오늘날의 서예인들이 최언위의 글씨에 큰 관심을 두지 않는 이유가 될 만하다.

이 작품은 그 당시 신라의 서예에 영향을 미친 唐나라의 해서(楷書)의 규범적인 양식을 잣대로 한다면

규범에서 많이 벗어나 있으므로 당연히 평가절하 될 수밖에 없다.

그러나 여러 예술이론에서 지적되듯이 예술품의 평가는 평자의 가치기준에 따라 다를 수 있다.

우리는 최언위의 글씨를 규범적이지 않다는 이유로 배제하기 전에

그러한 잣대가 과연 정당한가에 대하여 생각해볼 필요가 있다.

강조하건대, 최언위의 글씨는 당시 성행하던 세련미를 자랑하는 初唐의 해서를 준거로 한다면

어리숙한 서체로 보일 수 있다. 하지만, 작가의 창조적인 정신세계를 다양하게 표출하는 것을 중시하는

현대미학적 관점으로 본 최언위의 글씨는 전혀 다른 모습으로 다가올 수 있다.

이 글에서는 최언위의 글씨에 나타난 어리숙함이

결코 글씨를 잘 못써서 나타난 현상이 아니라는 관점을 강조하고자 한다.

한국의 전통서예는 통일신라 이후 당나라의 영향을 받았으면서도 여전히 신라의 토속적인 미의식이

잔존하고 있다는 것이 서예사를 연구하는 학자들에 의하여 줄곧 제시되어 왔다.

예를들어,

통일신라시대의『무구정광대다라니경』(704-751), 김생의 『태자사낭공대사백월서운탑비명』(8세기),

『영태이년명랍석제호』(766), 『성덕대왕신종명(771)』,『갈항사석탑기』(798),『청제비』(798),

『창녕탑금당치성기비명』(810),『중초사지당간지주명』(827),

고려시대의『용두사동제당간』(962),『보협인다라니경』(1007),『원흥사금강반야바라밀경』(1305),

『자비도량참법집해』(14세기 추정),『흥덕사본직지』(1377)등은

과거 삼국시대의 서예가 지닌 자유분방한 토속의 미의식을 기억하게 한다.

이것은 바로 통일신라와 고려인들이 당나라 글씨의 영향을 받았으면서도

여전히 삼국시대 서예의 미의식을 잊지 않고 있다는 증거라 하겠다.

지금까지 서예를 연구한 대부분의 학자들은 통일신라와 고려에 잔존하고 있는 토속서풍에 대하여

언급은 하고 있으면서도 그에 대한 가치와 의미를 밝히기 위한 깊이 있는 논의가 없었던 것 같다.

이 글에서는 자기의 표현과 토속적인 미의식에 충실하려 했던

최언위의 『성주사지낭혜화상비』를 연구자료로 설정하여

최언위의 해서가 지닌 독창성과 함께 한국전통서예의 미의식에 대하여 고찰하려고 한다.

2. 기존평가의 검토

최언위가 쓴 『낭혜화상비』에 대하여 서예사를 연구하는 학자들은 다음과 같이 평하고 있다.

"최언위는 入唐修學하여 唐朝에 사관하고 귀국후에 신라조에 한림학사(翰林學士)가 되어서

從兄과 함께 文名과 筆名이 높았다. 모든 경향이 최치원과 같았으므로

그의 서풍도 최치원의 晩境과 같이 구양순서법을 잘 썼을 것으로 추측된다." - 김기승 『한국서예사』

"字徑 7分의 해서로 골격은 歐體(구양순)에 두고 처음으로 결구와 기풍이 안진경의 다보탑감응비에

핍진함을 발견하겠다. 결국 羅碑 중 顔體(안진경)를 보이고 있음은 이 비에 있어서 처음이며

그 근엄하면서도 단아함은 통일기 통일문화의 성격을 그대로 표현하고 있다." - 김응현 『서여기인』

"최인연(최언위)은 그의 종형인 최치원의 필법을 이어받아 쌍계사진감선사비와 방불한 해서체로 썼으나

조금 圭角이 예리하여 구양통의 글씨와 흡사하다. 체본을 의식했을 때 오는 부자연스러움이

나타내 보이는 공통점이라 하겠다." - 최완수 「우리나라 고대 중세 서예의 흐름과 특질」

"최치원의 필의를 지닌 구양통류에 속한다.

짜임새의 어색한 점 등이 최치원의 수준에는 미치지 못하니 필획의 크기에 변화를 주어

행서의 필의를 해서에 가미시킨 점은 독특하다." - 김세호『민족문화백과사전』

"그의 필적으로 성주사낭혜화상비명이 유명한데, 최치원의 서풍을 따랐지만 글자꼴이나 획법이

최치원만큼 능숙하지 못하다." - 이완우 「통일신라시대의 唐代 書風의 수용」

"글자는 2.5센티의 해서로 진감선사비와 일맥상통하는 면이 있는데,

진감선사비는 자체를 장방형으로 잡고 이 비는 정방형에 가까운데,

언뜻 보기에는 자형이 납작하다고 할 정도의 느낌이 들며,

向勢를 많이 사용하고 있는 것이 진감선사비와 다른 점이다.

필치는 진감선사비에 비해 미숙한 면이 보이고 있어 최언위의 20대 초반의 글씨임을 알 수 있다."

- 이규복 『한국서예사 1』

위의 학자들의 이야기를 종합해보면 최언위의 『성주사지낭혜화상비』는

당나라의 구양순, 구양통, 안진경 해서의 영향을 받았고,

국내적으로는 최치원 필법을 계승했다는 것으로 집약된다.

그리고 작품의 好惡을 논하는 부분에서는 최치원의 글씨보다 미숙하다는 쪽으로 기울고 있다.

이들의 견해 속에서 서예인으로서의 최언위의 지위는 거의 발견되지 않는다.

이와 같은 평가방식은 羅末麗初의 서예사를 풍미한 작가에 대해 그 예우가 너무 인색하게 느껴지는

내용들이다. 일반적으로 한국서예사를 논하는데 있어서

세련되고 규범의 강도가 높은 당나라의 서예는 항상 중심과 모범의 자리에 있으며,

어수룩하고 졸기(拙技)어린 한국의 전통서예는 그들의 주변을 뒤따르는 것으로 표현되고 있다.

아무리 자기 개성을 성공적으로 작품에 반영한 작가가 있더라도 한국인들의 서예는

언제나 왕희지, 구양순, 안진경등의 범주 안에서 해석되어지는 것이 통례가 되어버렸다.

따라서 한국의 서예가는 좋은 작품을 남겨도 개인의 평가보다는

타자의 범주에 소속되어 설명되어지는 경우가 대부분이다.

그러나 당나라의 영향을 받았다고 하는 글씨들을 자세히 분석해보면

겉으로는 영향권에 있으면서도 내부적으로는 오히려 독창적인 느낌이 더 살아있는 글씨가 많다.

그중에서 대표적인 예가 최언위의 『성주사지낭혜화상비』이다.

『성주사지낭혜화상비』는 위에서 학자들이 지적했듯이

구양순, 구양통, 안진경의 해서를 본받았다고 하나 서체양식 면에서 현격한 차이가 있음을 본다.

논자는 그에 대한 차이점을 필획의 변화에서 발견한다.

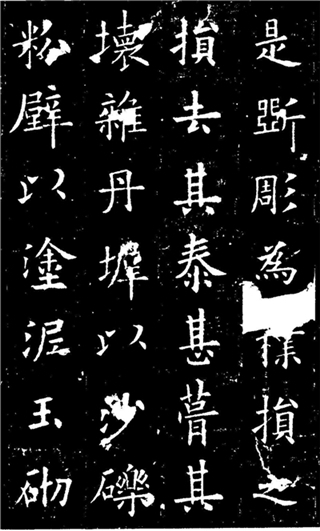

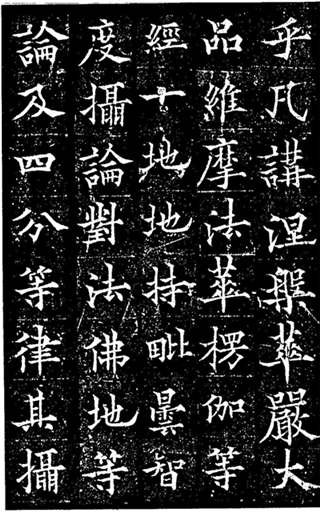

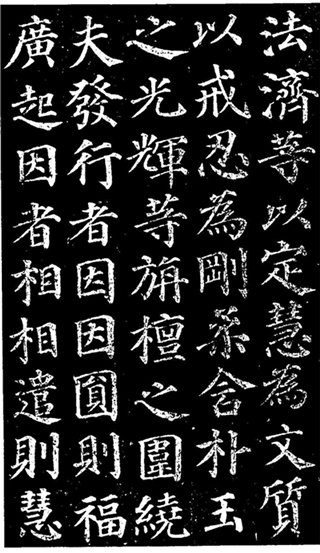

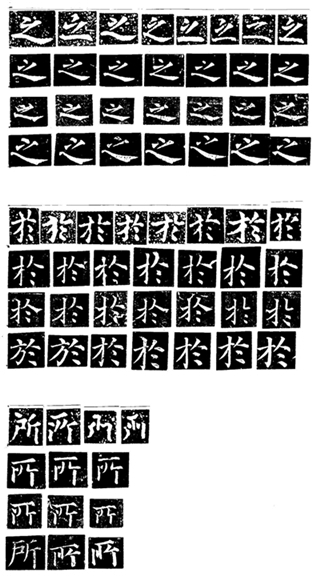

도판에서 보듯이 최언위가 쓴 『성주사지낭혜화상비』는 구양순, 구양통, 안진경에 비하여

비교가 안 될 정도로 필획의 변화가 많다.(도 2, 3, 4, 5)

그러한 변화는 唐나라 楷書 뿐 아니라, 중국의 해서역사에서 아주 드물게 나타나고 있다.

이와 같은 무작위성은 한국전통미술의 특징이 된다는 것을 동서의 미술이론가들이 수없이 지적해왔다.

따라서 최언위의 글씨에 나타난 필획의 무작위성은 중국보다는

오히려 고신라의 해서의 역사에서 찾아질 수 있을 것이다.

이 점에 대해서는 「5-6세기 서예사를 통해본 한국서예의 정체성」에서 자세하게 설명한 바 있다.

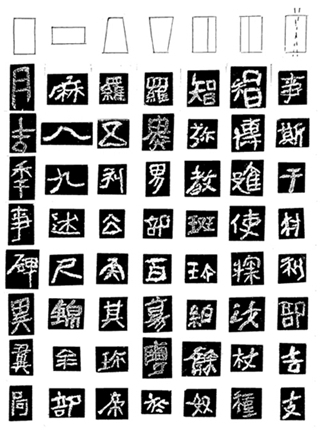

(도 2) 구양순 구성궁예천명 (도 3) 구양통 도인법사비

(도 4) 안진경 다보탑비 (도 5) 동일자비교표

최언위 낭혜화상비

구양순 구성궁예천명

구양통 도인법사비

안진경 다보탑비

앞서 최언위의 글씨에 대하여 논평한 학자들의 견해와는 달리

조선말 그 시대의 안목으로 불렸던 吳世昌의 눈에는

최언위의 글씨가 범상치 않게 비추어졌다는 것이 문헌에 기록되어 있다.

"전체 비의 글자가 모두 4,800여 자로서 모두 고스란히 곱게 남아 있고,

문장도 전아하고 화려하며 풍부하다. 필법이 자못 뛰어난 취미가 있으며

그 자태는 실로 고졸(古拙)한 가운데서 넘쳐 나와 뜻밖에 교묘하게 되었다." - 오세창 『書鯖』

위의 문장은 오늘날의 서예인들이 최언위의 글씨를 미숙으로 본 것에 대하여 많은 생각을 하게 한다.

감식안이 뛰어난 오세창은 최언위의 글씨를 미숙으로 보지 않고,

오히려 필법과 결구에 있어 보다 원숙한 경지에 도달했다고 보았던 것이다.

논자는 이와같은 오세창의 견해에 적극 동의한다.

우리는 독창성이 돋보이는 최언위의 글씨를 평가하는 데 있어 다른 글씨(唐楷)와 비교하여

우열을 가리는 것보다는 ‘왜 그러한 글씨가 그 시대에 나왔을까,

당시 최언위에게 글씨를 부탁한 왕과 선승들의 요구는 과연 무엇이었을까’ 라고 하는

기본적인 문제를 가지고 글씨를 바라보아야 할 것이다.

신라의 대선승의 업적을 기리는 비문건립은 단지 사찰에 해당되는 일이 아니라,

국책사업과 관련한 것이었으므로 보다 치밀한 사전계획이 있었을 것이다.

비문의 撰述者, 書寫者, 刻手, 彫刻家, 石材, 石材의 운반, 기술적인 문제, 경비, 人力, 책임자등을 놓고

많은 대책회의를 하였을 것이다.

우리는 비문의 건립이 국가적인 사업이었다는 것을 염두에 두고

『성주사지낭혜화상비』를 바라보았을 때,

비로소 최언위 글씨에 대한 기초적인 이해를 할 수 있을 것이다.

태조 왕건은 통일의 과업을 완수하고 제일 먼저 불교를 정비하기 시작한다.

그의 사업의 일환으로 시작된 것이 바로 선사들의 비문을 건립하는 것이었다.

그 당시 비문의 찬술을 가장 많이 담당했던 사람이 최언위이다.

최언위는 왕명을 받아 고려 초에 서거한 선승들의 비문(10개) 대부분을 찬술했다.

『성주사지낭혜화상비』 또한 특별히 왕명을 받아 휘호한 것이었다.

선승의 비문이 제작된 후에는 전국각지에 있는 선승들이 낭혜화상을 추모하기 위하여

성주사를 찾았을 것이고, 건립된 비문을 보기 위하여 신도들이 성주사에 몰려들었을 것이다.

그렇게 중요한 비문을 맡는다는 것은 결코 아무나 할 수 있는 일이 아니었다.

3. 서체분석과 특징

1) 다양성의 통일

앞에서 최언위 글씨에 대한 학자들의 견해를 모아 소개한 바 있다.

그들의 견해를 다시 종합해 본다면

최언위의 해서는 구양순, 구양통, 안진경, 최치원 서풍의 요소가 보인다고 했다.

그러나, 5천자가 넘는 비문을 면밀히 살펴보면

더 많은 서예의 고전들이 최언위의 글씨에 영향을 주었을 것으로 보여진다.

부드럽고 단아한 맛을 주는 남조풍, 거칠고 웅장한 기상의 북조풍,

꺼끌꺼끌한 삽세(澁勢)가 느껴지는 구양통풍, 구양순풍의 배세(背勢), 안진경풍의 향세(向勢),

해서와 행서를 접목한 최치원풍, 자유분방한 新羅古碑풍,

미추(美醜)의 경계를 넘어선 神明의 글씨 『무구정광대다라니경』,

『성주사지낭혜화상비』에는 이와같은 다양한 요소들이 함께 습합되어 있다.

여기에서 간과할 수 없는 문제는

다양한 스타일들이 서로 다투지 않고 사이좋게 공존하고 있다는 사실이다.

최언위는 국가에서 장려한 글씨체(구양순체)만을 따르려하지 않고,

다양한 서풍을 수용하여 자기화하고 있다. 이에 대해서는 『논어』의 주요한 말로 설명이 가능하다.

신영복의 논문에 실린『논어』의 和而不同에 대한 주석은

최언위 글씨의 미학적 가치를 새롭게 발견하게 한다.

"『논어』子路편에 있는 ‘君子和而不同, 小人同而不和’의 의미를 다시 생각합니다.

이 구절에 대한 주석은 대체로 다음과 같습니다.

첫째 화(和)는 화목(和睦)의 의미로, 그리고 동(同)은 아첨(阿諂)의 뜻으로 해석합니다.

화는 어긋나지 않는 마음(無乖戾之心), 동은 아부하는 뜻(有阿比之意)을 의미하며

군자는 의(義)를 숭상하기 때문에 동하지 않으며 소인은 이(利)를 숭상하기 때문에 화하지 못한다고 하여

화동(和同)을 교우(交友)의 개념으로 해석합니다.(朱子註)

둘째 화(和)는 서로 다른 것들이 모여서 질서를 유지하는 것이며

이로부터 풍요로움이 자라고 만물이 생겨난다.

그러나 서로 같은 것들만 모아 놓는 동(同)은 모두 다 못쓰게 되어버린다고 하고 있습니다.

(『國語』<鄭語>)

셋째 화(和)는 물, 불, 식초, 간장, 소금, 매실을 넣고 국을 끓이는 것과 같이

오미(五味)와 오음(五音)이 조화를 이룬 것을 의미하며

동(同)은 임금이 “가(可)하다”고 하면 따라서 “가하다”하고

임금이 “불가(不可)하다”고 하면 따라서 “불가하다”고 하는 것으로서

이것은 마치 물에 물을 타는 것(若以水濟水)과 같고,

금슬(琴瑟) 한 가지 소리만 내는 것이라 하고 있습니다. (『左傳』<昭公二十年>) "

위에 실린 주석들은 최언위 글씨의 서체미를 설명해주는 아주 귀중한 시사점을 던져준다.

최언위가 살던 시대는 어떤 특정 서체(왕희지, 구양순)에 同하는 것이 유행처럼 되어버린 시대이다.

그러나, 최언위는 그와같은 同의 길을 따르려 하지 않았다.

위의『國語』의 주석처럼 최언위는 글씨를 씀에 있어

“서로 같은 것들만 모아 놓는 同은 모두 다 못쓰게 되어 버린다”고 생각한 것이 아닐까.

위에서 밝혔듯이 최언위가 쓴 『성주사지낭혜화상비』속에는

남조, 북조, 구양순, 구양통, 안진경, 최치원, 신라고비, 무구정광대다라니경 등

다양한 서풍들이 어우러져 있다.

정과 기(正과 奇), 향과 배(向과 背), 비와 수(肥와 瘦), 방과 원(方과 圓), 대와 소(大와 小),

정형과 비정형(定形과 非定形), 세련과 조야(洗鍊과 粗野), 규범과 일탈(規範과 逸脫) 등

서로 만날 수 없는 모순의 요인들이 한 자리에 모여 전혀 괴리감 없이 和(어우러져)하고 있다.이 같은 다양성의 통일은 동서양을 막론하고 조형의 중요한 원리로 알려져 왔다.

최언위가 쓴 『성주사지낭혜화상비』는 여러 가지의 다양한 서체의 성분들이 혼합되어 있는 데도

불구하고 전혀 어지러움을 주지 않는다. 이것은 최언위가 살았던 나말려초 지식인들의 사상과

그가 추구한 정신 속에서 찾아질 수 있다고 본다.

위에서 인용한『左傳』의 주석

“和는 물, 불, 식초, 간장, 소금, 매실을 넣고 국을 끓이는 것과 같이

五味와 五音이 조화를 이룬 것을 의미한다”는 표현은

최언위 서체가 갖는 다양한 맛을 설명해주는 매우 적합한 표현이 된다고 생각한다.

2) 동형반복의 절제

『성주사지낭혜화상비』는 현존하는 우리나라의 비문 중에서 異體字가 가장 많이 사용된 비문으로

알려져 있다. 따라서 본 비문은 고문자를 연구하는 사람들이 반드시 거쳐야 할 범본으로 통한다.

이체자는 서체의 변화추구에 있어서 매우 중요한 역할을 한다.

우리는 『성주사지낭혜화상비』에 나오는 수많은 이체자를 보면서

그것이 내용의 전달만을 염두에 둔 것이 아니라는 것을 알 수 있다.

내용의 전달만을 목적으로 하였다면

본 비문에서와 같이 구태여 당대에 사용되지 않는 古字를 그렇게 많이 쓸 이유가 없을 것이다.

다양한 형태로 등장하는 이체자는

최언위가 얼마나 많은 문자학적 지식을 가진 사람이냐는 것을 알려주고 있다.

여기에 쓰여진 이체자는 고문자에 근거한 것들이고 최언위가 생존할 당시 이미 사용되지 않던 글씨이다.

이렇게 當代에 사용되지 않은 이체자를 자유자재로 사용하고 있다는 것은

최언위의 심오한 학문세계를 드러내는 상징인 동시에 서체의 변화추구를 위한 노력으로 파악된다.

만일 본 비문에서 이체자가 없다면 감상의 재미는 그만큼 감소되었을 것이다.

그러나 이체자를 변화미를 추구하기 위해 사용하는 것은 중복의 글자가 많을 경우 한계를 면할 수 없다.

최언위의 해서가 지닌 위대함은 字學의 지식을 동원하여 글씨의 변화를 시도했던 것보다 오히려

동일한 형태의 글자를 다르게 처리하고 있는 것에서 찾아져야 한다고 생각한다.

논자가 이와 같은 주장을 하는 이유는 이체자는 사전적인 지식을 동원하여 누구든 이용할 수 있지만,

동일한 형태의 문자를 자유자재로 변형시킬 수 있다는 것은

得筆을 한 서예가만이 누릴 수 있는 창조의 세계이기 때문이다.

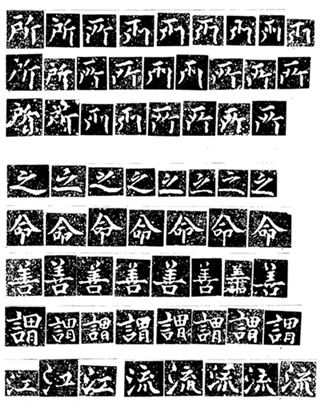

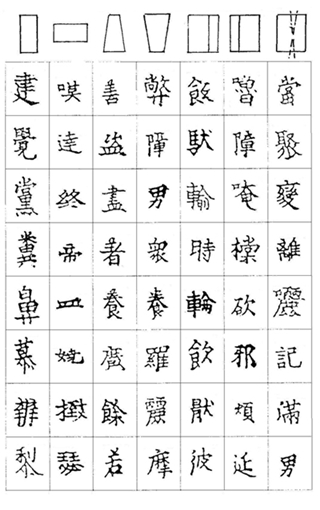

그러면, 동일자에 대한 변화가 비문에서 어떻게 적용되고 있는지

몇 가지 예를 들어 설명해보도록 하겠다.(도 6)

(도 6-1) 최언위 낭혜화상비 동일자분류표 (도 6-2) 최언위 낭혜화상비 동일자분류표

所 : 본 비문에는 所자가 가장 많이 나온다.

所자 한 자 한 자에 담긴 무궁무진한 조형의 변화를 보면서 최언위의 서예수준을 가늠해볼 수 있다.

고전의 모방보다는 최언위의 독자적인 스타일이 엿보이는 자형들이다.

쓸 때마다 달라지는 所자의 자형 변화는 그 어느 비문에서도 유래를 찾아볼 수 없을 것이다.

之 : 왕희지의 난정서가 명필임을 설명할 때 之자의 변화를 예로 드는 경우가 많다.

『성주사지낭혜화상비』의 之자 또한 획의 처리에 있어 난정서 못지않은 변화가 있다

命 : 사람 人안에 있는 획들의 변화가 마치 각기 다른 사람의 얼굴표정을 보는 것 같다.

善 : 이체자를 써서 글씨의 변화를 준 것도 있지만,

대부분 동일한 글자의 형태를 가지고 변화를 추구한 것임을 알 수 있다.

謂 : 위에서 제시한 글씨와 같이 고정된 틀은 어떤 글자에서도 찾아볼 수 없다.

특히 口를 삼각형에 가깝게 처리한 것은 일반적인 해서에서 볼 수 없는 형태이다.

이와같은 의외적인 결구는 고신라비에 자주 등장하고 있다.

流 江 : 삼수변의 형태는 靜的인 느낌을 주는 것이 있는가 하면, 파도를 연상할 정도로 動的인 것도 있다.

삼수변에 있어서 점과 점을 모두 일정하게 썼다면 얼마나 무미건조할까.

최언위의 해서는 서양화에 비유한다면,

재현보다는 자기감정의 표현에 좀 더 적극적이었던 表現主義 기법과 유사성이 있는 것 같다.

書 : 書는 변화를 주기가 어려운 글씨이다.

제 4획의 위치를 보면 최언위가 얼마나 글씨에 변화를 추구한 사람이었는지를 알 수 있다.

2, 3, 4번째 글자의 4획 처리는 중심세로획 중간에 있는 것이 통례인데

여기에서는 완전히 우측으로 쏠려 있다. 이것은 변화를 주기위한 의도적인 표현인 것 같다.

高 : 앞에 있는 高자는 唐楷의 규범적 스타일을 따른 글씨로 보인다.

반면에, 두 번째 高자는 그로테스크한 느낌을 주는 글씨로 마치 하늘 위를 치켜보는 모습 같다.

耳 : 네 개의 耳자는 공통점을 찾을 수 없을 정도로 제각각이다.

특히 괴팍할 정도로 거칠게 보이는 두 번째 耳자는 최언위의 글씨에 영향을 주었다고 하는

구양순, 구양통, 안진경, 최치원 그 어느 글씨에도 속해있지 않다.

실력이 없어서 이렇게 기괴한 글씨를 썼을까.

정상적인 글씨가 있는 것으로 보아 실력부족이라는 말을 할 수는 없다고 본다.

昌 : 두 번째의 昌 역시 위에서 설명한 耳자처럼 아주 의외적이고 해학적이다.

이러한 엉뚱한 형태는 해서의 역사에서 거의 볼 수 없는 모습이다.

이 같은 역사다리꼴의 글씨는 고대서예사에서 주로 등장하는 원시적 표현기법에 해당한다.

예를 들어 상나라 甲骨文과 金文, 高句麗 『廣開土王碑』와 新羅古碑에는

이러한 역사다리꼴 기법이 많이 활용되고 있다.

難 : 두 번째의 難자는 감필(減筆)로 처리하고 있다. 여러 동일자를 비교하면서

똑같은 자형을 씀에 있어 획의 처리 방식이 획일적이지 않다는 것을 알 수 있다.

星 : 첫 번째의 星자는 당시의 규범적인 글씨를 본받은 것 같다. 그러나 나머지 세자는 아주 의외적이다.

三 : 이 자에 있어서도 첫 자는 唐楷의 규범적인 느낌에 충실한 것 같다.

그러나, 두 번째와 세 번째 자는 바보스러울 정도로 엉성하다.

네 번째 삼자는 당시에 통용되지 않은 이체자이다.

규범적인 三자를 쓰지 않은 것은 글씨의 아름다움보다는 감정이입에 충실한 결과로 나타난 것 같다.

庶 : 첫 번째 庶는 당나라 해서에 나오는 글자처럼 평범하다.

그러나, 두세 번째의 庶자는 다시 의외적인 분위기를 연출하고 있다.

아래의 네 점을 살펴보도록 하자. 두 번째 점을 아래로 늘어뜨리고 있다.

이러한 낯선 처리방법 또한 흔히 볼 수 있는 것이 아님이 분명하다.

康 : 두 번째 康자는 마치 어린아이가 쓴 것 같다.

최언위 글씨를 미숙하다고 본 사람은 아마 이러한 글씨를 두고 한 말인 것 같다.

그러나 만일 최언위가 글씨를 씀에 있어 唐楷와 같은 규범적인 아름다움만을 추구했다면

최언위 해서가 갖는 독창성과 개성미는 크게 감소되었을 것이다.

會 : 會자에서 주목할 것은 획의 방향이다.

대체적으로 당나라의 해서는 가로획이 우측으로 올라가는 것이 일반적이다.

그러나, 두 번째 會자 가로획에서 보듯이 우측으로 올라간 획과 아래로 내려가는 획이

동시에 병존하고 있다. 이와 같은 표현기법은 신라고비에 자주 등장하며,

『성주사지낭혜화상비』에 가끔씩 등장하고 있다. 이것은 최언위가 중국의 서예 뿐 만 아니라,

우리 선인들의 필법을 글씨에 많이 끌어들이고 있음을 반증하는 예가 될 것이다.

第 : 최언위가 쓴 『성주사지낭혜화상비』는 글자의 대소변화가 매우 심하다.

그것은 第자의 경우도 마찬가지이다.

여섯 번째 피침 획의 길이와 각도를 보면서 최언위가 얼마나 획의 한마디 한마디에 이르기까지

긴장을 늦추지 않고 글씨를 쓴 서예인 이었는지를 알 수 있다.

緣 : 날개를 퍼덕이는 새와도 같이 글씨에서 동세감(動勢感)이 느껴진다.

이 같은 생명감은 어디에서 오는 것일까. 규칙의 일탈에 그 해답이 있다고 생각한다.

이것을 중시하는 唐楷에서는 이 같은 신명감(神明感)이 나오기 힘들다.

幺의 처리를 보라. 아래 부분이 유난히 좁고 불안하다.

따라서 그 불안감을 안정감으로 이끌기 위해 아래 세 점을 최대한 밖으로 벌리고 있다.

緣자 또한 어떤 고전 서예를 재현한 것이 아니라,

최언위의 독창적인 조형감감을 표현한 글씨라고 생각한다.

皆 : 위와 아래의 배열이 자유롭다. 이렇게 대비 심한 획의 대소 배열은 최언위 해서의 특징으로서

이러한 표현은 특히 고신라비에 많이 나타나 있다.

俾 : 강경하고 준발한 느낌을 주는 北碑와 유연하고 단아한 느낌을 주는 南帖이

함께 자리하고 있는 듯하다. 그 어떤 획에서도 고정관념을 찾아볼 수 없다.

우리는 이 글자들을 보면서 최언위의 글씨가 정해진 규칙을 그대로 따르지 않고,

그때 그때마다 생성되는 즉흥적인 이미지를 형상화한 것임을 생각해볼 수 있다.

在,左 : 在자는 해서의 일반적인 결구원리를 따랐고,

左자는 해서에서 보기 드믄 奇異한 형태임이 분명하다.

『성주사지낭혜화상비』에 나오는 글씨들을 분석해보면

그것이 한 사람에 의하여 쓰여졌다는 것이 믿어지지 않을 정도로 서로 다른 모습을 하고 있다.

이렇게 동일자를 각각 다르게 쓸 수 있다는 것은

최언위가 서예를 대하는 심미적 감수성이 뛰어나다는 것을 입증하는 좋은 예가 된다.

서예에 있어서 변화의 미학은 시대와 지역을 떠난 불변의 원칙이었다.

우리는 최언위의 글씨에 나타난 동일자비교를 통하여 그의 서예가 지닌 가치를 직접 확인할 수 있다.

3) 부분보다는 전체를 고려한 조화미

『성주사지낭혜화상비』는 낱글자로 보았을 때는 생경하거나 거칠게 보이는 글씨들이 많다.

그러나, 전체적으로 보면, 粗野함 보다는 오히려 부드럽고 편안한 느낌을 준다.

다시 말해 최언위가 쓴 비문은 부분으로 보았을 때와 전체적으로 보았을 때 현저한 차이가 있다.

바로 이점은 당시의 유행서풍이었던 당나라의 해서와 다른 점이다.

당나라 해서는 글자 한 자 한 자가 완정한 결구로 되어있기 때문에

그 글자들을 다른 형식으로 조합한다 하더라도 조화를 이루는 데는 큰 지장을 주지 않는다.

그에 반해 『성주사지낭혜화상비』는

글자 한 자의 결구보다는 전체의 균형과 조화를 고려한 글씨이므로

글자가 제 위치를 떠나 조합이 되면 전체적인 조형이 아주 엉성하게 보인다.

바로 이점은 『성주사지낭혜화상비』가 법첩으로 편집되었을 때

아주 미숙한 글씨로 오인되는 요인이라고 생각한다.

이렇게 부분보다는 전체를 중시하는 경향의 서예는 고대서예에 보편적으로 등장하고 있다.

사람을 볼 때 전체를 보고 그 사람의 인상을 느끼듯이,

글씨에 있어서도 부분보다는 전체의 인상이 중요하다.

추사가 말한 “요즘사람들이 써낸 글씨를 보니 다 능히 虛和하지 못하고 사뭇 악착한 뜻만 많아서

별로 나아간 경지가 없으니 한탄스러운 일이로세”라고 한 말은

형태의 부분적인 정확성만을 중시한 글씨는 더 큰 것을 보지 못한다는 암시한 표현인 것 같다.

최언위의 글씨는 나무나 숲보다는 산 전체를 화면에 조화롭게 앉히려는 마음으로 쓴 것 같다.

바로 그러한 서사자의 심리는 본 비문이 보다 친근하고 편안하게 다가오는 이유가 된다고 생각한다.

4. 당나라 서체의 영향

최언위가 남긴 『성주사지낭혜화상비』는 개성이 강하게 드러나 있다.

그러나, 그 개성 안에는 뛰어넘을 수 없는 시대양식이라는 것이 존재하고 있다.

스위스의 미술사가 하인리히 뵐플린(1864-1945)이 말한

“아무리 독창적인 천재라 할지라도 그가 처한 시대적 제약을 뛰어넘지 못한다”는 말은

최언위의 글씨에도 예외 없이 적용되고 있었다.

신라가 삼국을 통일한 후 신라의 문물과 제도는 唐制를 따르는 등 당나라化의 경향이 강하게 나타났다.

뿐만 아니라 경제와 문화를 비롯하여 사회전반에 이르기까지 당나라의 영향을 강하게 받았는데,

승려를 비롯하여 많은 신라인들이 당에 왕래하면서 당문화를 직접 수입한 데 기인하는 바가 컸다.

『三國史記』에서 발견되듯이 ‘신라는 삼국을 통일하기 위하여 당나라의 군사원조를 요청하였고,

그에 대한 조건으로 관리들의 공복을 고쳐서 중국 제도를 따르게 되었고,

眞德王 3년(649) 봄 정월에 처음으로 중국 조정의 의관 복제를 착용하였고,

이 해부터 처음으로 중국의 연호 영휘(永徽)를 쓰기 시작하였다’는 기록이 있다.

문화의 당나라화, 이것은 신라 문화전반에 걸쳐 다양한 분야에서 나타나고 있었다.

서예 또한 당나라의 글씨가 전래되었음을 알려주는 기록이 문헌에 전하고 있다.

『委氏書說』에 고구려에서 唐 高祖(재위 618-626)에게 사신을 보내면서

구양순(557-641)의 글씨를 특별히 구했다고 한 것이라든지,

『三國史記』에 진덕여왕(재위 647-641) 2년에 당으로 간 신라의 사신이

뒤에 唐 太宗(597-649)의 필적을 가지고 왔다는 것 등이다.

삼국통일기 초당 서풍의 유입을 보여주는 대표적인 사례로

『대당평백제국비명』(660)과 『유인원기공비』(653)가 있다.

『태종무열왕비』 또한 형식이나 새김에서 초당의 양식을 적극 수용했다.

이와같이 통일기의 초당 양식은 『사천왕사지비편』, 『문무왕릉비편』, 『김인문묘비』 등

7세기 후반에 세워진 신라의 주요 석비로 계승되며,

8세기 전반의 『성덕왕릉비편』(737)에도 유사하게 나타난다.

통일기에 수용된 초당의 해서가 통일신라시대 전반에 걸쳐 유행했던 것처럼

행서에서는 東晋 왕희지(303-361)의 서풍이 독점적 위치를 차지했다.

예를 들어 7세기 말 신라 왕실의 원찰(願刹)이 있던 경주 낭산(狼山) 동쪽 기슭에서 출토된

『황복사지비편』(700년경)은 몇 글자 안 되는 조각들이지만 『집자성교서』를 매우 닮아

집자비로 여겨질 정도이다.

또 경주 남산에서 발견된 『무장사아미타여래조상비명』(801) 역시 왕희지의 집자비로 여겨지며,

강원도 양양의 禪林院址에서 수습된 『사림사홍각선사비명』(886)은 확실한 왕희지체 집자비이다.

최언위가 활동했던 시대는 이미 당나라의 서예가 완전히 지배하고 있던 때에 해당한다.

따라서 최언위의 글씨 또한 당나라 해서의 영향이 나타나고 있다.

바로 이 점은 위에서 소개한 작품이

시대적 환경을 뛰어넘을 수 없다는 뵐플린의 시대 양식론을 다시 한 번 살펴보게 한다.

5. 토속의 미의식

당나라로부터의 특정서체의 도입은 마치 國定書體와도 같이 통일신라 글씨 전반을 풍미하고 있었다.

그런데, 여기에서 짚고나가야 할 일이 있다.

통일기를 기점으로 서풍이 중국의 영향을 받았다고는 하지만,

그래도 여전히 삼국시대의 토속적인 미의식을 간직하고 있는 서풍들이 존재하고 있다는 점이다.

통일신라시대의 글씨들이 왕희지의 행서와 초당 해서를 수용했다는 것은 분명한 사실이지만,

그러나 거기에는 자기의 개성과 과거 선인들의 필법이 엿보이는 글씨들이 발견되곤 한다.

대표적인 예로 김생은 왕희지의 글씨를 본받았다고 하지만,

그보다는 야취(野趣)와 자유분방함을 특징으로 하는 통일이전 신라 서예의 미의식이 강하게 드러나 있다.

최언위가 쓴 『성주사지낭혜화상비』 또한 구양순의 서예가 성행하던 시대에 제작된 것이었고,

구양순체의 영향을 받았다는 흔적이 곳곳에 나타나있다.

그러나, 그의 서체의 내부에는 자기표현 의지와 토속적인 서예의 미의식이 비문 전반에 흐르고 있다.

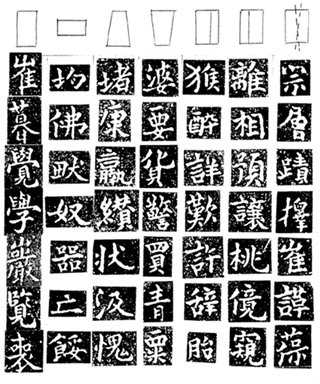

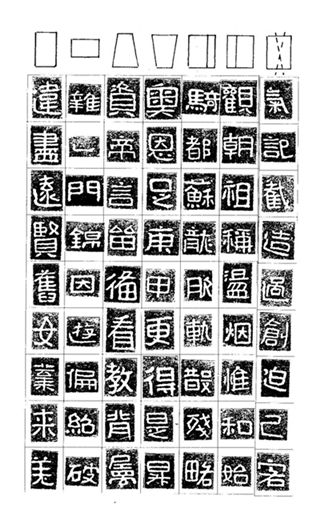

아래의 도판은 최언위의 『성주사지낭혜화상비』를 특징별로 분류한 것이다.(도 7)

1. 키가 큰 장방형의 글씨

2. 옆으로 퍼진 편방형의 글씨

3. 위가 좁고 아래가 넓은 사다리꼴의 글씨

4. 아래가 좁고 위가 넓은 역 사다리꼴의 글씨

5. 좌측이 크고 우측이 작은 글씨

6. 우측이 작고 좌측이 큰 글씨

7. 기우뚱한 글씨

(도 7) 최언위 낭혜화상비 서체 특징 분류표

도판 분류표를 통하여 우리는 하나의 중요한 사실을 발견할 수 있다.

앞서 밝혔듯이 최언위의 『성주사지낭혜화상비』에 대하여 언급한 학자들은

본 비문을 당나라 구양순, 구양통, 안진경 글씨에 비유했다.

그렇지만, 도판에서 보듯이 본 비문의 특징적인 요소는 唐楷의 서체양식과는 거리가 멀다.

이와 같은 들쭉날쭉하고 해학적이고 변화의 기복이 심한 해서는 중국보다는

오히려 한국의 古碑(도 8, 9, 10)에서 찾아질 수 있다고 본다.

(도 8) 광개토왕비 서체 특징 분류표

(도 9) 신라 봉평비

(도 10) 통일신라 무구정광대다라니경

그런데 중요한 문제는 이와 같은 한국전통서예가 지닌 특징적인 요소는 글씨뿐 만 아니라,

한국미술사 전반에 흐르고 있는 특징이라는 점에 주의를 기울일 필요하다고 생각한다.

그러한 사실을 증명할 수 있는 가장 가까운 예를 하나 들어보도록 한다.

논자는 성주사지 동편에 위치한 석불에 많은 관심을 갖는다.(도 11)

그 이유는 이 석불의 모습과 최언위의 글씨와는 너무나도 많은 친연성이 느껴지기 때문이다.

바보스러운 눈과 넓은 인중, 비뚤어진 입, 터무니없이 낮은 턱은

위엄 있는 부처의 모습이라기보다는 마음씨 좋은 동네 아저씨를 연상하게 한다.

이러한 어리숙한 표현양식은 석불과 멀리 떨어져있지 않은 최언위의 『성주사지낭혜화상비』와

아주 유사함을 느끼게 한다.

이 같은 어리숙한 모습은 신라시대의 토우, 남산 돌부처, 조선시대의 분청사기, 조선시대의 철화백자,

석장승 목장승, 민화 등 한국의 미술품에서 흔히 볼 수 있는 모습들이다.

이러한 견지로 볼 때,

최언위의 『성주사지낭혜화상비』에 나타난 서체의 비균제를 동반한 어리숙함은

결코 세련된 정제미를 특징으로 하는 당나라식 해서를 터득하지 못한 결과로 나타난 모습이

아니라는 것을 생각하게 한다. 최언위의 해서가 갖는 그로테스크한 느낌에 대해서는

동서학자들에 의하여 지금까지 논의된 바 있는 한국미술의 특징들과 관련지으면서

더욱 더 풍부한 미학적인 해석을 증폭시켜 나갈 수 있을 것이다.

(도 11) 성주사지에서 발굴된 석불

통일신라기를 기점으로 당나라의 서예가 한반도의 서예를 바꾸어놓았다.

그러나 선인들이 남긴 글씨들 중에는 여전히 한국의 토속적인 미의식을 한 것들이 발견된다.

최언위의 『성주사지낭혜화상비』또한 외면적으로는 당나라의 해서를 모방한 듯 하면서도

실제 글씨의 내면에 흐르는 글자의 결구 원리는

한국미술 전반에 흐르는 미의식과 많은 친연성이 있음을 느끼게 한다.

6. 맺는말

한국의 서예는 통일신라시대 이후로 당나라의 직접적인 영향을 받았다.

우리는 선인들의 서예 속에서 추종에 머물지 않고

자주적인 표현의지를 글씨 속에 반영하려 했던 흔적을 발견할 수 있다.

오늘날의 서예인들은 그 같은 선인들의 서예에 대한 노력의 가치를 발견하려하지 않고

단지 그것이 중국의 어떤 서체의 영향을 받았는지에만 관심이 쏠려 있는 것 같다.

이와 같은 편향된 서예관은 창조적 미의식에 바탕한 토속서풍을 서예사의 변두리로 추방하고 있다.

그런 점에서 볼 때, 오늘날 서예인들의 서예에 대한 가치관은

오히려 과거 보다 더욱 더 중국 중심적인 것 같다.

이와 같은 문제를 해결하고자 논자는 토속성이 짙게 느껴지는

최언위의 『성주사지낭혜화상비』 서체에 나타난 미의식을 고찰해보았다.

본 논문에서는 학자들의 『성주사지낭혜화상비』 서체에 대한 견해를 검토한 후,

본 비문에 대한 서체분석을 하면서 최언위 해서의 특징을 조명하였다.

위에서 제시했듯이 최언위가 쓴 『성주사지낭혜화상비』 서체는

“다양성의 통일, 동형반복의 절제, 부분보다는 전체를 고려한 조화미” 라는 틀 속에서

그의 서체에 담긴 가치와 의미를 재해석할 수 있다고 본다.

우리는 이 문제를 다루는 과정에서 최언위가 추구한 서예의 표현기법이

전통적으로 내려오는 토속적인 필법과 많이 접근해 있으며,

또한 이것은 한국미술사 저변에 흐르고 있는 미의식이라는 것을 파악할 수 있었다.

이렇게 최언위의 글씨를 토속서풍과 연결 지어 구체적으로 언급하려고 한 것은

여러 사람의 연구의 축적이 거의 없는 상태에서 주장되는 것이므로 거친 견해라는 질타를 면할 수 없다.

하지만 이 같은 시도는 미개척 분야로 남아있는 한국서예미학을 구축하는

시론적(試論的) 의미로서의 가치가 있다고 생각한다.

논자가 위험을 무릅쓰고 이러한 시도를 하게 된 동기는

한국서예의 위상이 바로 세워져야 한다는 것에 대한 책임감을 느끼기 때문이다.

그리고 이 글을 쓰게 한 또 하나의 동기는

간행지의 문제를 놓고 지금까지 한중간에 논란의 대상이 되고 있는

신라 『석가탑 무구정광대다라니경』의 국적문제,

그리고 정형화되어있지 않다는 이유로 미숙하다는 평가를 받고 있는『흥덕사본 직지』서체가

토속적인 전통서풍의 연장선상에 있으며,

여기에서 논의된 최언위의 서예는 바로 그 중간에서

이들을 이어주는 중요한 역할을 하고 있다고 생각하기 때문이다.

'느끼며(시,서,화)' 카테고리의 다른 글

| 문자예술 서예 (MBC HD특별기획 동영상) 1부, 2부 (0) | 2008.08.23 |

|---|---|

| 사경서예(寫經書藝) (0) | 2008.08.22 |

| 김홍도 - 서원아집도(西園雅集圖) (0) | 2008.08.22 |

| 단원 김홍도의 풍속화첩 중 '고누놀이'는 '윷놀이'그림 (0) | 2008.08.21 |

| [초상화] 의기(義妓) 계월향 (0) | 2008.08.21 |