|

|

|

| |

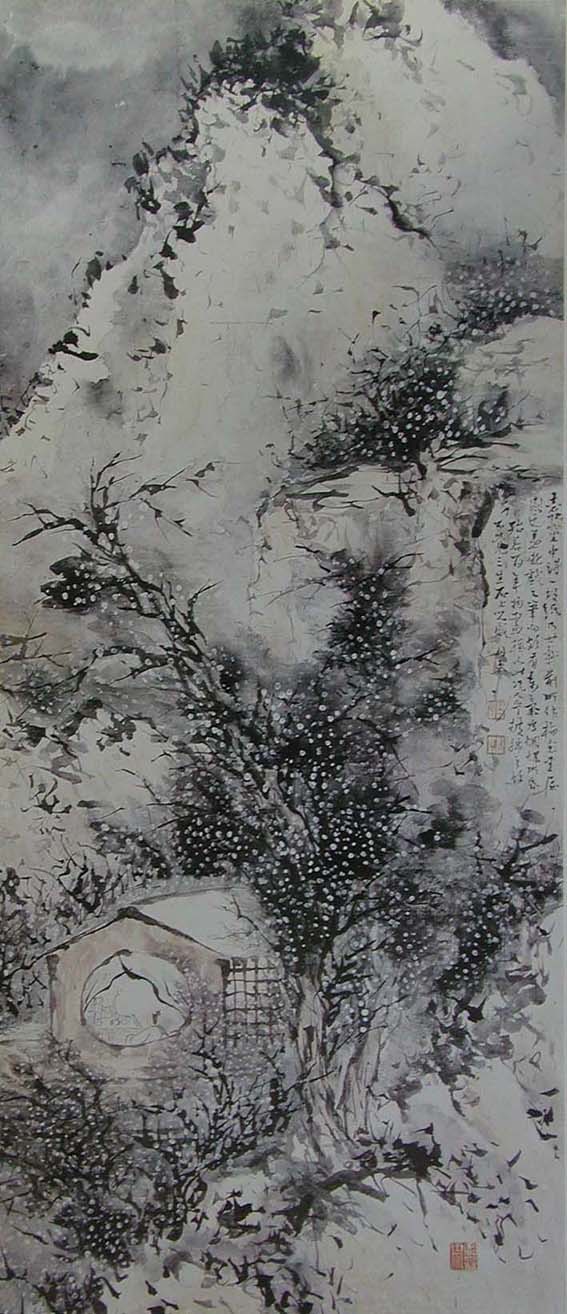

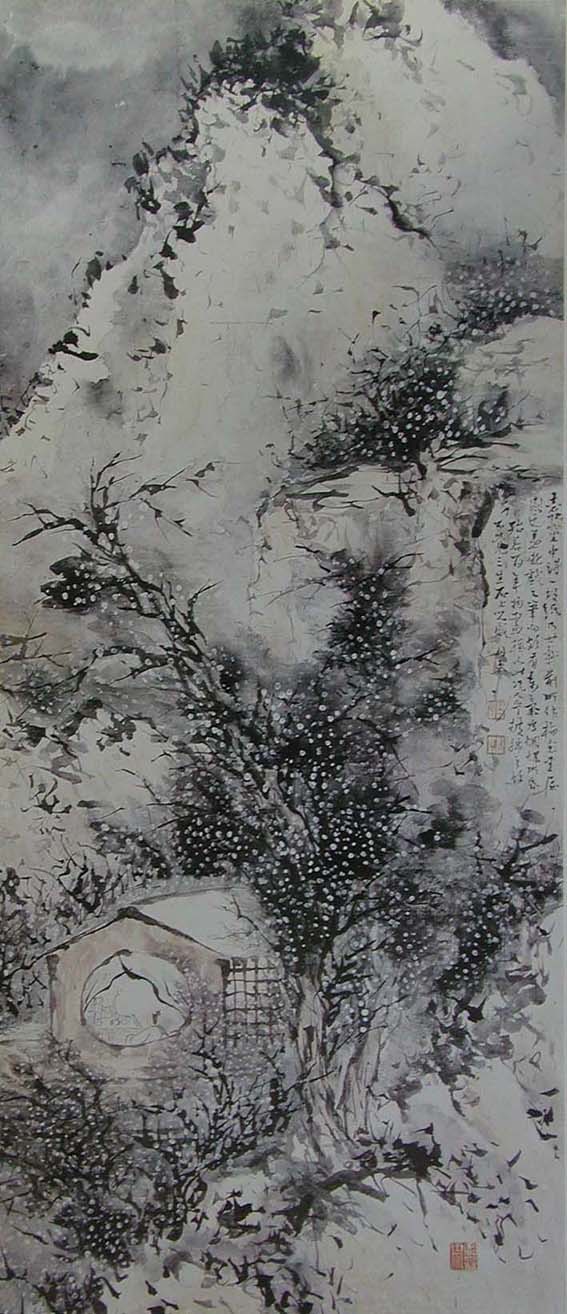

조희룡 작, '매화서옥'

종이에 담채, 106.1×45.6㎝

조선시대·간송미술관 소장 |

|

광적인 '매화 마니아' 우봉 조희룡(1789~1859).

그는 '매화에 미친 화가'였다.

침실에 매화가 그려진 병풍을 두르고,

매화로 만든 차를 마셨다.

또 자신의 거처를 '매화백영루'라 이름 짓고,

호를 '매수(梅)'라고 했다.

그림도 매화도가 유명하다.

그중에서도 '화병' 하나로 매화사랑의 극치를

보여주는 걸작이 '매화서옥'이다.

'서권기'보다 '손재주'를 강조한 화가

우봉에게는 영원한 우상이 있었다.

추사 김정희(1786~1856)가 바로 그이다.

중인 출신의 우봉은 추사를 평생 스승으로 모셨다. 추사체를 쓰고, 추사의 말을 실천하고자 노력했다.

하지만 추사는 제자인 우봉을 못마땅하게 여겼다. 우봉이 난초 치기를 그림 그리듯 했기에, 그의 가슴에는 문자향이 없다며 내쳤다.

감각적인 아름다움으로 문인화의 대중화에 기여했다는 후세의 평가에도 불구하고 그때 우봉은 냉대를 받았다.

그럼에도 끝까지 추사에게 스승의 예를 다했다.

우봉은 문인화에 대한 생각이 추사와 달랐다.

당시 문인화론의 대세는 '문자향(文字香)'과 '서권기(書券氣)'였다.

우봉은 여기에 제동을 걸었다.

그리고 '손재주(手藝)'의 중요성을 역설했다.

"글씨와 그림은 모두 손재주이다.

재주가 없으면 비록 총명한 사람이 종신토록

배워도 잘 할 수 없다.

그러므로 손끝에 있는 것이지 가슴에 있는 것은 아니다."(우봉의 '석우망년록'에서)

중국 예술이론의 핵심인 '문자향' '서권기'는 사실 추사의 화론을 압축하는 말이기도 하다.

그런 만큼 추사가 손재주만 두드러진 우봉 일파의 그림을 폄하한 것은 당연한 일이었다.

하지만 우봉은 화론의 이념보다 기량을 중시하며,

그림을 그리는 행위 자체에서 즐거움을 찾고자 했다.

연인을 곁에 두듯 화병에 꽂아둔 매화

'매화서옥'은 매화에 얽힌 고사를 소재로 하고 있다.

송나라 때, 항주 출신의 시인 임포는 은퇴 후 서호 부근의 고산에 들어갔다.

그곳에 서옥을 짓고 20여 년간 은둔하며 살았다. 그런데 삶은 특별했다.

집주변에 매화를 가득 심고 학을 길렀다.

심지어 매화를 아내로 삼고 학을 아들 삼아 고고한 생을 보냈다.

이 고사를 그린 그림이 일명 '매화서옥도'다.

'매화서옥도'의 형식은 다양하지만 한 가지 공통점이 있다.

어떤 경우든 선비가 책을 읽고 서재 밖에는 매화가 피어 있다는 점이다.

우봉의 '매화서옥' 외에도 전기의 '매화서옥도' 김수철의 '계산적적도' 등이 유명하다.

매화는 사군자의 하나로 소나무, 대나무와 더불어 '세한삼우'에 속한다.

깊은 산속, 흰눈이 온 산에 가득하다.

눈발인지 꽃잎인지 분간이 안 될 정도로 매화 꽃봉오리가 흐드러지게 맺혀 있다.

그 사이로 외딴 집이 한 채 있다.

휘장을 걷은 둥근 창 사이로 서책이 층층이 쌓여 있고, 그 앞에 선비가 앉아 있다.

이 그림은 과감한 흑백대비와 묵묘법이 돋보인다.

화면 전체가 짧고 날카로운 먹점들로 채워져 있다. 거칠고도 분방하다.

풀풀 나는 듯한 필치가 동적인 기운을 불어넣는다.

그 가운데 선비가 고요하다. 선비는 지금 무엇을 하고 있는 것일까?

보자. 책상 위에 화병이 있다. 그런데 빈 화병이 아니다.

알다시피 화병은 자신이 좋아하는 자연물을 꽂아두고 즐기는 도자기다.

따라서 주인의 취향이 꽂아둔 자연물로 고스란히 드러난다.

선비의 매화사랑이 지극하다.

창밖에 매화가 지천으로 피어 있는데도, 그것으로는 부족했던 모양이다.

집안을 자세히 보면 화병에도 매화 가지를 꽂아놓았다.

매화 침실에, 매화 차에, 매화 먹을 사용한 '매화 마니아'답다.

선비는 한창 매화를 완상하는 중이다. 사랑하는 연인을 보듯이 하고 있다.

매화사랑으로 개척한 새로운 매화도

우봉의 열렬한 매화 사랑은 개인적인 취향에 그치지 않았다.

놀랍게도 조선 후기 '묵매화'의 새로운 경지를 열었다.

18세기까지만 해도 매화 그림은 간결함과 절제가 미덕이었다.

하지만 그 같은 전통은 우봉에 의해 무너진다.

화려하고 섬세하고 풍요로운 양식의 매화 그림이 등장한다.

꽃잎이 적었던 매화 그림을 수만 송이가 만발한 매화 그림으로 발전시킨 것이다.

또 선비의 고결함을 상징하던 매화를 대자대비한 부처의 마음으로 탈바꿈시키는가 하면,

'홍매대련'처럼 매화나무 줄기를 마치 비상하는 용의 자태로 그림으로써

힘찬 역동성을 부여하기도 한다.

- (주) 아트북스 대표 정민영의 그림 속 탐닉

- 2008년 6월 11일, 국제신문