|

고달픈 나그네의 휴식처, 주막

|

|

● 기둥에 초가지붕만 얹은 옥외공간이 ‘정석´

김홍도의 그림(1) ‘주막’ 이다.

김홍도의 그림 '주막' 구기(술 따위를 풀 때 쓰는 국자보다 작은 기구)로 술을 떠내는 주모 곁에서 치마꼬리를 잡고 칭얼대는 어린 아들의 모습이 정겹다.

짚으로 엮은 지붕 아래 왼쪽에는 주모가 구기로 술독에서 술을 떠내고 있고 옆에는 치마꼬리를 잡고 칭얼대는 어린 아들이 있다. 오른쪽에는 패랭이를 쓴 사내가 격식 없이 만든 밥상을 앞에 놓고 그릇을 기울여 마지막 한 술의 밥을 뜨고 있다. 국에 만 밥인가, 아니면 물에 만 밥인가. 이 사내가 쓴 패랭이는 대를 가늘게 쪼갠 댓개비로 갓 모양으로 엮은 모자다. 패랭이는 원래 여러 계층의 사람이 두루 쓰는 것이었지만, 조선시대에 들어서면서 대개 천민이나 보부상이 썼다.패랭이 쓴 사내와 거의 대차 없는 신분일 것이다. 주모가 있는 곳 뒤에 창 같은 것이 보인다. 아마도 그것은 건물일 터이다.

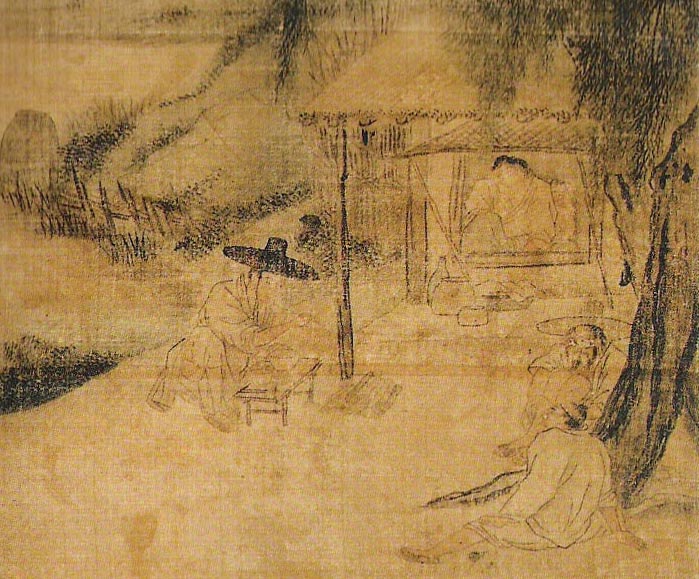

그것은 김홍도의 또다른 그림(2) ‘주막’ 에서도 볼 수 있다. 역시 주막 그림인데, 건물이 확실히 보인다. 갓을 쓴 양반이 마당에서 상을 차리고 밥을 먹고 있는 중이다.

갓 쓴 양반이 등장하는 김홍도의 또다른 그림 '주막' 풍경 (1778년, 행려풍속도 8폭병풍, '노변야로(路邊冶鑪)' 중의 주막 부분) - 국립중앙박물관 소장

다시 김홍도 그림(1) ‘주막’ 으로 돌아가자. 지금 주모가 있는 곳은 기둥에 초가지붕만 얹은 반 옥외공간이다. 그리고 그 밖에 싸리로 엮은 담이 빙 둘러쳐져 있다. 이것은 익히 알고 있듯 주막이다. 이밖에 주막집 그림이 몇 점 남아 전하는데, 이 그림처럼 아주 간단한 형태를 띠고 있다. TV의 사극을 보면 주막집이라면 초가집이 몇 채가 있고, 가운데 마당이 있어 평상을 군데군데 펼쳐 놓고는 술손님을 받는다. 한데 그런 형태의 주막집이 어디서 유래했는지 나는 도무지 알 수가 없다.

주막은 조선 전기에 이미 있었다. 임진왜란 전을 살았던 유희춘은 1574년 경연에서 선조에게 이런 말을 하고 있다. “경기도 일대의 숯막(炭幕)은 여행하는 사람들이 숙박하는 곳인데, 도둑들이 쳐들어가서 협박하고 그 집을 불태웁니다. 서울 안에서도 밤에 또한 도둑이 많다고 합니다.” 임진왜란 전부터 주막은 여행자들의 숙박처였던 것이다.

재미난 것은 여기서 주막을 숯막(炭幕)으로 쓰고 있다는 것이다. 주막은 숯을 굽는 곳이었던가? 이덕무의 ‘서해여언(西海旅言)’ 이란 기행문에 그 해답이 있다. “술과 숯은 발음이 서로 비슷하므로 술막(酒幕)이 와전되어 숯막(炭幕)이 된 것이다.” 술막이 숯막이 된 이유다.

조선전기 주막에서 제공하는 서비스는 좀 한심한 수준이었다. 윤국형이 쓴 ‘갑진만록’ 에 이런 기록이 나온다.

“중국은 방방곡곡 점포가 있고 술과 음식, 수레와 말을 모두 갖추고 있다. 비록 천리 먼 길을 간다 해도 단지 은자 한 주머니만 차고 가면 자신이 필요한 모든 것을 구할 수 있으므로 그 제도가 아주 편리하다. 하지만 우리나라 백성은 모두 가난하여 시전이나 행상 외에는 물건을 사고파는 것이 무엇인지 알지 못하고 오직 농사로만 살 뿐이다.

호남과 영남의 대로에 주점이 있기는 하지만, 여행하는 사람이 도움을 받는 것은 술과 물, 꼴과 땔나무에 지나지 않는다. 그래서 길을 떠나는 사람은 반드시 여행에 필요한 물건을 싣고 가는데, 먼 길일 경우 말 세 마리에 싣고 가까운 길이라도 두 마리 분량은 되기에 우리나라 사람들이 괴로워한 지가 오래다.

경리(經理) 양호(楊鎬, 임진왜란 때 참전했던 명나라 장수)가 우리나라에 와서 중국을 모방해 연로에 점포를 개설해 그 지방 사람들이 물건을 대도록 했으니 정말 좋은 생각이었다. 하지만 습관을 바꾸기 어렵고 재력이 미치지 못하여 사람들이 그렇게 하려고 들지를 않았다. 수령들은 책임을 면하기 위해 중국 장수들이 지나갈 때면 관에서 물건을 갖추어 길옆에 진열하여 사고파는 듯 보여주다가 지나가고 나면 다시 거두었으니, 도리어 아이들 장난만도 못한 짓이라, 중국 사람들에게 비웃음 사고 말았으니, 한심한 일이다.”

주막이란 술이나 물, 꼴, 땔나무를 공급할 뿐이고, 먹을 양식과 이부자리 같은 것은 여행객이 모두 갖추어가지고 떠났던 것으로 보인다.

주막이 본격적으로 늘어난 것은 역시 임진왜란·병자호란 이후다. 전쟁의 상처가 가라앉고, 대동법 같은 상업을 자극할 수 있는 법령의 제정과 일본과 중국을 잇는 중계무역의 발달, 그리고 농업에서 발생한 잉여 등이 상업을 자극하자, 물자의 이동이 보다 활발해졌던 것이고, 이에 여행객에게 술과 음식, 그리고 숙박을 제공하는 주막들이 제법 번성하게 되었던 것이다. 예컨대 김창흡은 1702년 호남 일대를 여행하는데, 천안의 주막에서 아침을 먹고는 주막에서 여행객들에게 팔기 위해 늘어놓은 떡과 술을 보고 곡식을 쓸데없는 데 허비하는 해로움을 알았다고 말하고 있다. 이것으로 주막이 술과 떡으로 행인을 유혹하고 있음을 짐작할 수 있을 것이다.

● 임진왜란 끝난 뒤 본격 성업

이제 직접 주막을 이용한 사람의 기록을 보자. 평민들이야 기록을 남길 리 만무하니, 양반 두 사람의 경우다.

신정(申晸, 1628∼1687)은 1671년 9월1일 암행어사로 임명된다. 하지만 임무 수행지가 영남으로 정해진 것은 14일이었고, 그는 그날 출발한다. 그의 암행어사 수행 일기인 ‘남행일록(南行日錄)’을 읽어보면 주막에서 잔 기록이 나온다. 그는 15일 숙소를 새벽에 출발하여 지금의 판교 주막에 도착하여 아침을 먹는다. 점심은 용인 어증포 주막에서 먹고, 그 날 밤은 금량역(金梁驛)에서 잔다. 역에서 잔 것은 그가 암행어사였기 때문이다. 그는 민간에서 여러 날 묵는다. 그러다 20일에 조령 고사리(高沙里) 주막에서 아침을 먹었고, 점심 때는 다시 용추의 주막에 들른다.

송상기(宋相琦, 1657∼1723)는 신임사화 때 소론의 탄핵을 받아 1722년 1월 전라남도 강진으로 귀양을 가는데, 이때의 기록이 ‘남천록(南遷錄)’이다. 그는 1월2일 한강을 건너 과천에서 하루를 자고, 3일 정오에 미륵당 주막에 도착하여 밥을 먹고, 그 날 밤은 수원에서 잔다. 이후 간간이 주막에 들른 이야기가 나온다. 8일에는 이산(尼山)의 수령 윤의래가 경천(景天)의 주막에서 기다리고 있었고, 그 날 이산의 주막에 도착했다고 한다. 또 9일에는 오목(五木) 주막을 지나다가 우연히 상경하는 이보혁을 만나 주막에 들렀고, 10일에는 참례(參禮) 주막으로 송사윤이 찾아왔다고 말하고 있다. 이런 경우를 보면 잠은 주막 아닌 민가에서 잘 수도 있지만 식사는 주막에서 해결하는 것이 보통이었던 것이다.

● 도적 출몰 잦아 골머리 앓기도

주막은 교통의 요지에 있기 마련이고, 그곳에 들르는 사람은 상인이나 공무로 여행하는 사람들이 대부분이었기에 강도가 노리는 곳이기도 하였다.

‘영조실록’ 32년 윤9월 5일조에 의하면, 창과 칼로 무장한 도적이 성환(成歡) 주막에 돌입해 사람을 해치고 공주와 영동에서 상납하는 군포전(軍布錢)을 빼앗아 갔다고 하니, 그 사정을 알만 하지만 주막은 그 이름대로 역시 여관업이라기보다는 우선 술집이다. 여행객들이 한 잔 술로 피로를 푸는 것, 그것이 바로 주막의 본 면목이다.

조선 후기에 와서 사람들이 명승지를 찾는 유람이 유행하자 자연히 그런 곳에는 주막이 성행했다. 정조의 문체반정에 걸려들어 곤욕을 크게 치렀던 문인 이옥은 1793년 8월22일 민원모, 김려, 김선 등 친구들과 북한산으로 놀러가자는 계획을 세운다.

가기 전에 세 가지 약속을 하는데, 좋은 경치를 만나면 시를 지을 것, 산행을 할 옷차림을 하고 장비를 갖추었으니(장비래야 지팡이지만) 뛰든 구르든 어디를 가도 무방하지만 절대로 백운대는 올라가서는 안 된다는 것이다. 여기에 조건이 하나 더 붙는다. “산골짜기나 개울가에 다행히 주막이 있거든 술이 붉은지 누런지 묻지 말 것이며, 맑은지 걸쭉한지 묻지 말 것이며, 술 파는 여자가 어떠한지 묻지 말 일이다. …술을 마시기는 하되 석 잔에 이르는 것을 일절 허용하지 않는다.”

탐승을 떠나기 전에 주막에서 술 마실 것부터 걱정하는 것이 정말 재미있지 않은가. - 강명관 부산대 한문학과 교수 - 2008-06-02 서울신문 [그림이 있는 조선풍속사]

|

'느끼며(시,서,화)' 카테고리의 다른 글

| 김홍도 - 나룻배와 강 건너기 / 이형록 - 나룻배 (0) | 2008.10.26 |

|---|---|

| 김홍도 - 행상(行商) (0) | 2008.10.26 |

| 박수근 - 나무와 두 여인 (0) | 2008.10.15 |

| 심전 안중식 - 성재수간도(聲在樹間圖)/ 단원 김홍도 - 추성부도(秋聲賦圖) (0) | 2008.10.15 |

| 표암 강세황 - <송도기행첩> 영통동구도 (0) | 2008.10.15 |