조선이 상황에 떠밀려 화친을 다시 추진하기로 했지만 그것은 결코 쉬운 일이 아니었다.

유리한 조건에서 화친이 이루어지려면 어느 정도는 군사력의 뒷받침이 있어야 하는데,

당시 조선은 청을 위협할 만한 ‘군사적 카드’가 없었다.

근왕병이 오리라는 실낱 같은 희망을 갖고 있었지만

그것은 그야말로 ‘희망 사항’에 불과했다.

또 강화를 시도하는 과정에서는 전쟁이 벌어지게 된 책임의 소재를 놓고

공방이 벌어지는 것이 필연적이었다.

그런데 ‘책임 소재’를 규명하기 위한 공방전 또한 결코 만만한 싸움이 아니었다.

청은 조선이 제시하는 논리와 입장을 자못 치밀하게 반박하고 있었다.

조선은 이래저래 화전(和戰) 양면에서 힘겨운 싸움을 벌여야 했다.

|

●청, ‘명=천하’ 인식을 부정하다

청은 전쟁이 일어나게 된 원인을 놓고 벌인 논쟁에서

역사적 사례까지 끌어다가 조선의 논리와 입장을 반박했다.

청은 조선이, 홍타이지를 황제로 추대하는 데 동참하라고 권유하기 위해 왔던

몽골 버일러들의 편지를 접수하지 않은 것을 전쟁의 원인으로 인식하고 있었다.

당시 조선 조정은 몽골 버일러들과의 면담 자체를 거부했는데,

몽골과는 국서를 주고받은 전례가 없었다는 것을 명분으로 내세운 바 있다.

이미 1637년 1월2일, 홍타이지는 남한산성에 보낸 서신에서 조선이 내세운 명분을 반박했다.

그 핵심은 정묘호란 당시 인조와 조선 조정이 강화를 논의했던 상대가

자신의 조카와 제왕(諸王)들이었다는 것이다.

당시 후금 원정군의 사령관은 홍타이지의 이복형 아민(阿敏)이었고,

강화도를 왕래하면서 조선과 화친 교섭을 주도했던 사람은 한족 출신의 귀순자 유해(劉海)였다.

홍타이지의 반박에는 ‘정묘호란 당시에는 나의 부하들과 함께 화친 문제를 논의했으면서

작년에는 왜 똑같은 부하인 몽골 버일러들을 접견조차 하지 않았느냐?’는 힐문이 담겨 있었다.

홍타이지는 이어 고려시대의 고사(故事)를 거론했다.

몽골 버일러들이 모두 원(元)제국의 후손이라는 것,

조선이 계승했던 고려가 원을 섬기고 해마다 조공했던 사실을 환기시켰다.

그런 몽골에 신속(臣屬)했던 고려의 후예인 조선이

몽골 버일러들을 접견하는 것조차 거부한 것은 앞뒤가 맞지 않는다고 강변했다.

|

조선이 1월13일에 보낸 국서에서 임진왜란 당시 명이 베푼 은혜(再造之恩) 때문에

그들을 배신할 수 없다고 했던 것도 정면으로 반박했다.

조선은 ‘우리가 일본의 침략으로 망할 뻔했을 때

명의 신종(神宗) 황제께서 천하의 군사를 동원하여 구원해 주셨다.’고 말한 바 있다.

1월17일에 보낸 답서에서 홍타이지는

‘천하는 크고 나라는 많다. 너희를 구해준 것은 오직 명나라 하나뿐인데,

너희는 어찌해서 천하를 운운하는가?

명나라와 너희가 허탄(虛誕)하고 망령된 것은 끝이 없구나.’라고 공박했다.

청은 대릉하(大凌河) 전투에서 승리했던 무렵부터

이미 명을 절대적인 존재가 아닌 상대적인 존재로 격하시키려고 시도해 왔다.

심지어 명을 남조(南朝), 또는 주조(朱朝, 朱元璋이 세운 국가라는 뜻)라고 폄하해서

부르기도 했다. 그러니 명을 여전히 ‘천하’로 여기고, 그들과의 기존 관계를 유지하기 위해

청에 신복(臣服)하는 것은 곤란하다는 조선의 태도가 눈에 거슬릴 수밖에 없었다.

●홍타이지, 신속(臣屬)할 것을 요구하다

1월17일에 보낸 답서에서 홍타이지는 작심한 듯

조선이 보낸 국서에 대한 반박과 비아냥, 그리고 협박하는 내용의 언사들을 쏟아냈다. 그는

자신의 거병(擧兵)이 전적으로 조선의 ‘잘못’ 때문에 부득이하게 이루어졌다는 점을 강조했다.

홍타이지는 먼저 인조가 1636년 3월 평안감사에게 보낸 유시문(諭示文)의 내용을 문제삼았다.

유시문의 내용 가운데 ‘장차 오랑캐와의 화친을 끊으려 하니 방어 태세를 강화하라.’는 내용은

정묘호란 당시 맺은 맹약을 조선이 먼저 어겼음을 명백히 보여주는 증거라는 것이다.

|

홍타이지는

조선이 ‘소방은 바다 구석에 위치하여 오직 시서(詩書)만 일삼았지 전쟁은 몰랐습니다.’라고

운운한 것도 맹렬히 비난했다.

‘전쟁을 모르는 나라’가 왜 과거에 명을 도와 자신들을 공격하는 데 동참했느냐고 힐문했다.

그는 조선이 자신들을 가리켜 노적(奴賊, 천한 도둑이라는 뜻)이라고 부르는 것도 문제삼았다.

‘도둑(賊)이란 몸을 숨겨 몰래 훔치는 자를 가리키는데,

우리가 과연 도둑이라면 너희는 어찌하여 우리를 체포하지 않고 내버려두느냐?’고 비아냥댔다.

조선의 입장에서는 홍타이지가 내세운 반박의 논리를 다시 반박하기가 쉽지 않았다.

일단 그들이 제시한 과거의 ‘사실’ 자체가 실제로 있었던 일인데다,

정보 수집 능력에서 그들에게 밀리고 있었기 때문이다.

무엇보다 인조와 조선 조정의 ‘본심’이 담긴 유시문을

자국 영토 안에서 용골대의 복병에게 탈취당한 것이 못내 아쉬울 수밖에 없었다.

홍타이지는 조선의 ‘논리’를 조목조목 반박하면서 회유와 협박도 빼놓지 않았다.

자신은 ‘형세를 따라 항복을 청하는 자는 무사히 보호하지만,

명령을 거역하는 자는 하늘의 뜻을 받들어 징벌한다.’고 강조했다.

조선이 자신의 판도(版圖) 안으로 들어오면 적자(赤子)와 같이 사랑하겠다고 다짐했다.

그것은 사실상 조선에게 항복을 요구하는 공식적인 첫 문서였다.

이미 1월16일, 청군은 남한산성에서 잘 보이는 지점에

‘초항(招降)’이라는 두 글자가 크게 쓰여진 깃발을 세워 놓은 바 있었다.

바로 하루 뒤, 항복을 요구하는 답서를 보낸 것이었다.

홍타이지는 답서의 마지막 부분에서 인조를 직접 거론하며 다시 한번 채근했다.

‘네가 살고 싶으냐? 그러면 성에서 빨리 나와 항복하라. 네가 싸우고자 하느냐?

그러면 성에서 빨리 나와 한 번 겨뤄보자. 하늘이 처분을 내리실 것이다.’

조선은 곤혹스러울 수밖에 없었다.

조선이 보낸 국서에 대한 답변을 미뤄왔던 청의 본심과 요구 조건을 명확히 알게 되었다.

‘무조건 항복하여 청의 신하가 되라.’는 것이었다.

교섭을 잘 하면 정묘호란 당시 맺었던 ‘형제관계’를 유지할 수 있다고 생각한 조선의 판단은

여지없이 빗나가고 말았다.

●조선, 벼랑 끝으로 몰리다

인조는 홍타이지가 보낸 답서에 대응하는 문제를 상의하기 위해 신료들을 불렀다.

홍서봉은 홍타이지의 답서 내용이 과대망상에 빠져 있다고 비판했다.

하지만 일부 신료들은 그들을 평소 ‘노적’이라 지칭한 것에 대해서는

확실히 사과하는 자세로 유감을 표시해야 한다고 주문했다.

최명길은 그들의 전력(戰力)이 증강되고 있는 것,

도르곤(多爾袞)을 중심으로 강화도를 공격하려는 움직임이 나타나고 있는 것을 우려했다.

실제 당시 청군의 화력은 획기적으로 증강되고 있었다.

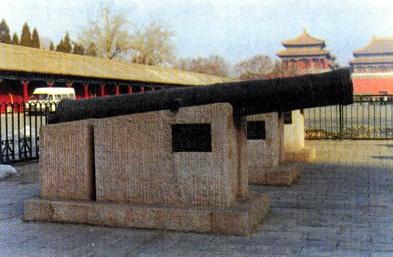

1월10일, 두도(杜度) 등이 홍이포(紅夷砲)와 대장군포(大將軍砲) 등 중화기들을

남한산성 앞으로 끌고 와 배치했던 것이다.

이들 화기와 청군의 증원군은 본래 1월6일 임진강 북쪽까지 남하했다가

강의 얼음이 녹는 바람에 건너지 못하고 대기하고 있었다.

그런데 며칠 사이에 기온이 뚝 떨어지면서 강물이 다시 얼어붙었고,

증원군은 순식간에 산성까지 도착할 수 있었다. 날씨까지 조선을 외면하는 형국이었다.

항복하라는 요구에 조선이 응하지 않을 경우, 홍이포의 포탄이 산성 안으로 날아올 판이었다.

이미 대릉하 공략전에서 홍이포를 비롯한 청군 화포의 위력은 결정적으로 발휘된 바 있다.

홍이포 포탄에 맞은 성의 돈대(墩臺)들이 줄줄이 무너지면서,

끝까지 성을 사수(死守)하겠다던 명군의 의지도 같이 무너져 내렸었다.

홍타이지가 조선에 대해 노골적으로 항복을 종용했던 데에는

증원군이 도착하고 홍이포 등의 수송과 배치가 완료되었던 것도 크게 작용했다.

조선은 이제 어떤 선택을 해야 할 것인가?

살아남기 위해 ‘무조건 항복’을 선택할 것인가?

‘전원 옥쇄(玉碎)’를 각오하고 결전을 선택할 것인가?

벼랑 끝에 몰린 남한산성은

종사(宗社)의 운명을 결정할 최후의 선택을 앞에 두고 다시 술렁이고 있었다.

- 한명기 명지대 사학과 교수

- 2008-08-27 서울신문