|

| ||||

대부분 김정호 같은 지도학자를 떠올릴 것이다. 하지만 그도 지도를 제작하기 위한 목적에서 여행을 한 사람이다.

진정으로 여행을 자신의 삶으로 생각하고 즐긴 여행가는 누구일까? 18세기 후반에 창해일사(滄海逸士)란 호를 사용한 정란(鄭瀾, 1725~1791)이 바로 그런 인물이다. 종(縱)으로는 백두산에서 한라산까지, 횡(橫)으로는 대동강에서 금강산까지, 산천에 자신의 발자국을 남기지 않으면 직성이 풀리지 않는 천생 여행가였다.

고조부 이래로 큰 벼슬을 하지는 못했지만 사대부가의 지체를 이어간 가문 출신이었다. 이런 사대부가 젊은이가 전국토를 샅샅이 뒤지는 여행가가 된 동기는 무엇일까?

그도 처음에는 다른 사대부들처럼 경서와 문학 공부에 전념하였다. 스승은 당시 경상도가 배출한 최고의 문사인 신유한(申維翰)이었다. 그의 문하에서 문학을 공부하던 정란은 나이 서른에 접어들자 공부를 접고 여행길을 떠났다. 스승 신유한이 죽은 지 3년 뒤의 일이다.

기질적으로 자유분방한 정신의 소유자인 그는 온통 과거에 눈이 멀고, 이욕(利慾)에 이전투구(泥田鬪狗)하는 악착같은 세상을 떠나 드넓은 세계를 동경하였다. 여행가로서의 삶은 그에게 해볼 만한 가치가 있는, 당시 누구도 선택하지 않은 인생이었다. 떠나려다가도 다시 망설이며 빙빙 돌건만 그대는 절세(絶世)의 용맹함 지녀서 단칼에 세상에 묵인 그물 끊고 벗어났네. 수만의 베개 위에서 함께 코를 골며 한창 부귀를 꿈꾸는 사람들, 그대 등반한단 말을 듣고선 되레 흉보네. “무리와 다른 짓을 하는군.” 이용휴(李用休)가 백두산으로 떠나는 정란을 배웅하며 써 준 연작시의 일부다.

부귀와 공명을 위해 주어진 인생을 꾸려가는 것이 조선조 선비의 길이었지만 정란의 인생목표는 달랐다. 정란에게 여행은 무엇이었을까?

채제공은 여행에 몰두한 정란을 두고 “천하 만물 어떠한 것도 그의 즐거움과 바꿀 수 없다.”고 평했다. 여행의 즐거움! 그것이 처자를 버리고, 벼슬도 버린 채 전국을 주유(周遊)한 동기이다.

정란은 서른 살부터 20여 년간 조선 팔도를 구석구석 탐방했다. 남으로는 낙동강, 덕유산, 속리산, 월출산, 지리산을 엿보고, 서로는 대동강을 굽어보고, 동으로는 태백산과 소백산, 금강산을 올랐다. 지리산이나 금강산을 그저 앞마당으로 간주할 만큼 조선의 산천을 돌아다녔다.

그가 여행한 행적의 백미는 백두산과 한라산의 등반이다. 쉰다섯 되던 해, 정란은 백두산과 한라산 등반계획을 세워 등반하였다. 당시 백두산은 오지 중의 오지로 등산이 아니라 탐험이라는 말이 더 어울릴 정도였다. 개인의 의욕만으로는 오를 수 없는 산이었다.

백두산과 한라산 등반은 여행가로서 그의 삶을 완성하는 목표였다. 집을 나선 창해가 동반한 것은 청노새 한 마리, 어린 종 한 명, 보따리 하나, 이불 한 채였다. 18세기에는 명산을 등반하는 열풍이 불어 등산하는 인구가 많이 늘었다. 그들의 등산은 호사롭고 떠들썩하기 그지없었다. 친구를 불러 모으고, 때로는 기생과 악공까지 대동하며, 말을 타거나 남여뚜껑 없는 가마를 타고 산을 올랐다. 그러나 정란은 단출한 여장으로 고독하게 자연과 대면했다.

남경희의 <정창해전>에는 정란이 전국을 여행할 때 타고 다닌 청노새 이야기가 등장한다. 이 충직한 청노새는 주인을 태우고 금강산을 오르고 관동팔경을 두루 구경하며 내려오다가 그만 삼척 땅에서 병들어 죽었다. 정란은 가던 걸음을 멈추고 길가에 묻고 제문을 지어 애도했다. 그 제문은 처절하여 읽을 수 없을 정도였다고 한다. 그의 여정을 동반한 벗 중의 벗이 바로 이 청노새였으니 그럴 법도 하다. 사람들은 청노새가 죽어 묻힌 곳을 청려동(靑驢洞)이라 불렀다.

야윈 청노새를 타고 다녔다는 사실에서 그의 여행의 멋을 엿볼 수 있다. 타박타박 먼 길을 걷는 세 개의 그림자가 눈에 선하다. 자동차로 순식간에 산 바로 밑, 절 코앞까지 들이닥치는, 오늘날 여행객의 행태와는 큰 차이가 있다.

정란은 여행가이지만 본래 시와 문장을 잘한 문인이었다. 그는 여행의 의미를 예술적으로 담는 일에도 주목하여 각지에서 산수유기를 썼고, 화가와 문장가들로부터 자신의 산행을 묘사한 그림과 글씨를 받았다.

그리고 썩어 없어지지 않는다는 뜻을 지닌 ‘불후첩(不朽帖)’ 이라는 이름을 달았다.

또한 그는 예술적 심성의 소유자였다. 그가 교유한 화가는 강세황, 최북, 김응환, 허필 등이었다.

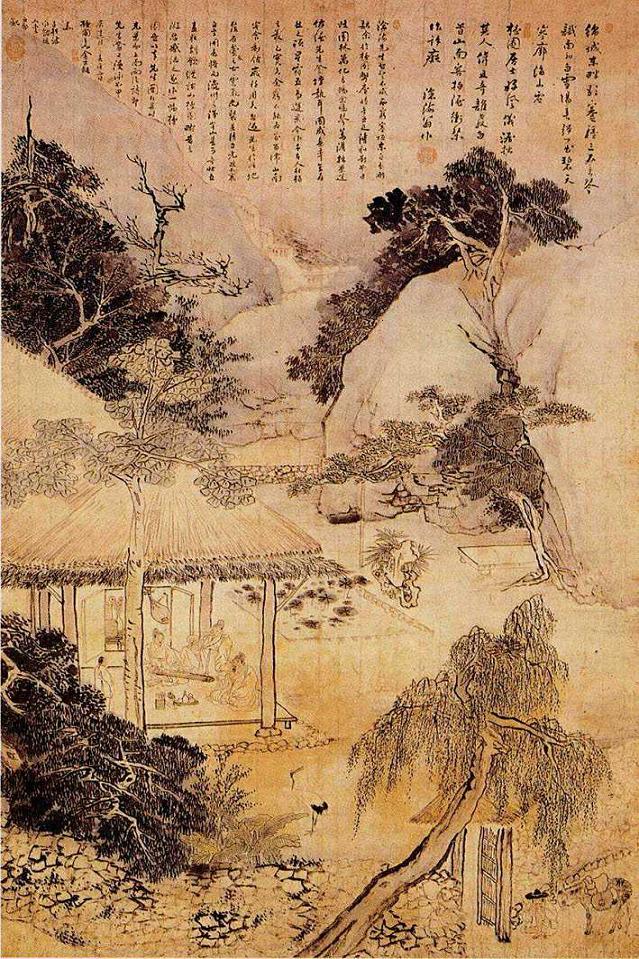

화가 김홍도와 맺은 인연은 특별하다. 김홍도의 그림 가운데 대표작인 <단원도(檀園圖)>는 사실 정란을 위해 그린 그림이다. 서른 이후 정란이 본격적으로 여행에 빠지면서 그는 세속적 성공을 포기했을 뿐만 아니라 가정까지도 거의 버린 듯하다.

채제공(蔡濟恭)은 화첩을 들고 찾아온 정란을 평하여 “처자식을 버리고 명산대천을 여행하기를 좋아한다.”고 단호하게 말했다.

정란의 사돈인 조술도는 정란에게 “쓸쓸한 방에서 눈이 빠지게 기다리는 아내가 가슴을 치며 장탄식하고, 과부가 된 며느리가 벽을 등지고 몰래 한숨 쉬는 것을 생각하여” 빨리 돌아오라는 편지를 내기도 할 정도였다.

가정에 무책임한 정란을 대신한 사람은 외아들 정기동(鄭箕東, 1758~1775)이었다. 아들은 18세 소년 시절에 요절하였다. 소년으로 죽었으니 그에게 기록할 만한 것이 무엇이 있겠는가? 다만 이용휴가 쓴 묘지명에 “슬프다! 산길에 사람의 발길 끊어지고 숲에 걸린 해가 저물어갈 때면 문에 기대어 아버지를 기다리는 아들의 모습이 떠오를 것이다.”라고 하였다. 가정을 돌보지 않으며 여행을 즐긴 정란의 삶은 시대를 앞서는 것이었다.

성대중은 한 가지 삽화를 들어 정란이 불후의 이름을 남길 것을 예언했다. 창해옹이 일찍이 내 집을 찾았는데 손님 가운데 옛일에 해박한 사람이 있어 그를 보고 내게 얼굴을 돌리며 말했다. “자네는 이마두(利馬竇=마테오 리치)를 본 적이 있는가? 저 노인이 그와 흡사하네그려!”

그 손님은 한 번도 창해옹을 본 적이 없는 분인데도 창해를 그렇게 보았다. 창해옹은 그 말을 흔쾌히 받아들이며 좋아하였다. 이마두는 천하를 두루 구경하였고, 창해옹은 동국을 두루 구경하였다. 크고 작음에서 비록 차이가 있으나 두루 구경한 점은 같다. 그들의 모습이 비슷한 것이 마땅하다.

<참고> 신국빈(1724-1799)의 <태을암집(太乙菴集)>에는 ‘제정창해백두산도발(題鄭滄海白頭山圖跋)’이라는 글이 있는데, 여기에는 정란이 최북으로 하여금 <백두산도>를 그리게 했다는 내용도 보인다. ". . . 창해 노인이 동으로 금강산에 노닐고 서로는 묘향산에 노닐며, 압록강에 이르러 북으로 백두산 정상에 올라, 우리나라와 북쪽의 황량한 땅을 굽어보고 길게 휘파람 불며 시를 짓고 돌아와서 七七 최북으로 하여금 그림을 그리게 하였으니, 아마도 기거하며 식사하는 중에라도 그 산을 접하고자 함이었다 . . . "

성대중(1732-1812)은 <청성집(靑城集)> ‘서창해일사화첩후(서창해일사화첩후)’에서 정란이 여행가로 워낙 유명해서 “그가 바다를 바라보고 산에 들어가는 모습을 그린 그림”을 소장하고 자랑하는 사람들이 많았다고 적었다. 또 그의 얼굴이 당시 항간에 전하던 서양신부 <이마두상(利瑪竇像)>과 닮았으며, 눈썹이며 광대뼈가 늙을수록 기고(奇古)해 우사이인(羽士異人)같다고 했는데, <단원도>에 보이는 인상이 과연 그러하다.

진실 여부는 판명하기 어렵지만 사람들은 정란의 풍모에서 마테오 리치와 같은 위대한 여행가의 모습을 찾아내었다. 정란은 여행에 인생을 바친 선비다. 온 나라 안의 어린아이들과 종들조차 그를 ‘창해선생’이라 불렀다고 한다. 현대적인 개념으로 보자면 여행가, 산악인이라 이름 지어 부를 만큼 열정적 산수벽의 소유자로 18세기 문화계에 한 마니아로 기억될 인물이다. - 글·사진 : 안대회 성균관대 문과대학 한문학과 교수 - 문화재청, 월간문화재사랑, 2008-06-30 | ||||

|

|

'느끼며(시,서,화)' 카테고리의 다른 글

| 김소월에서 이장욱까지 100년의 詩心 (0) | 2008.07.08 |

|---|---|

| 과학이 밝힌 박수근의 '빨래터' 진위 (0) | 2008.07.03 |

| 그림으로 망국을 개탄한 어진화사, 채용신 (0) | 2008.06.30 |

| 소치 허련의 <채씨효행도> (0) | 2008.06.30 |

| 인각사 보각국사 비 (0) | 2008.06.30 |