정암(靜菴) 조광조(趙光祖, 1482-1519)는 38세의 짧은 생애에도 불구하고 당대는 물론 후세에 이르기까지 지대한 영향을 끼쳤다. 부패하고 침체된 당시 사회의 변화와 개혁을 열망하였던 신진 사림들에게는 이념과 실천을 겸비한 개혁의 지도자였고 후대 사람들에게는 학자요, 정치가로서 이상적 모델이 되었다. 먼 후대에까지 깊은 영향을 끼친 지도자였다. 정도전이 개국 초기 이방원에게 죽임을 당하였지만 그가 정비한 이념과 제도가 조선이라는 나라를 안정된 기틀 위에 올려놓았듯이 성리학으로써 정치와 교화의 근본을 삼아 지치주의(至治主義)에 기초를 둔 왕도정치를 구현하려 했던 정암의 이상은 그가 죽은 후 조선왕조를 지탱하는 이데올로기로 뿌리를 내렸다. 현실의 장벽에 부딪히자 날개가 꺾인 상처투성이의 새가 되어 이곳 화순 능주의 한 초막에 내려앉았다.

35일간의 짧은 귀양살이 동안 그는 이곳에서 무슨 생각을 하였을까. 왕이 곧 불러 줄 것을 기대하며 앞날의 그림을 그리고 있었을까. 그렇지 않으면 밤마다 고단한 몸을 눕히며 사약을 받는 꿈에 몸서리쳤을까. 그러나 그의 삶은 완전히 격절(隔切)된 상태는 아니었고, 자기를 알아주는 지기지우(知己之友)가 있음으로써 위안을 얻을 수가 있었다. 그는 바로 이곳에 고향을 둔 학포(學圃) 양팽손(梁彭孫, 1488-1545)이었다. 양팽손은 일찍이 18세의 어린 나이에 경기도 용인에서 만나 인연을 맺은 적이 있었고 21세 때에는 생원시에 장원급제한 후 같은 해에 급제한 정암과 더불어 성균관에서 생활한 적도 있었다. 박세희, 최산두, 기준과 함께 기묘(己卯) 사학사(四學士)의 명성을 얻을 정도로 학문이 높았다.

32세 때 기묘사화(1519년, 중종 14)가 일어나자 소장을 올려 간하였다가 그해 12월에 파직되어 고향인 능주로 돌아와 그곳에 마침 귀양살이를 와 있는 정암과 다시 만나게 된다. 그들은 매일 같이 만나 경론을 탐구하고 지내지만 그것도 잠시, 정암은 유배된 지 35일만인 12월 22일 사사(賜死)되고 말았다.

후환이 두려워 아무도 시신을 거두려 하지 않았다. 그러나 의리 있는 학포는 위험을 무릅쓰고 그것을 수습하여 산 속에 은닉해 두었다가 이듬해 봄에 경기도 용인으로 운구하였다. 막상 자신의 몸에 해가 미칠 것을 알면서 의로운 일을 행하기란 범인으로선 어려운 일이었다. 그 뿐 아니었다.

학포는 기묘사화로 유배당한 신잠, 김구, 최산두 등을 방문하여 의리를 다하였고 그 후에는 정암의 시신을 숨겼던 중조산 아래 학포당(學圃堂)을 짓고 25년 동안 은거하며 경론의 탐구와 서화(書畵)에 몰두하다가 세상을 떠났다. 특히 그가 그린 '묵죽도'는 후세에 안견의 화풍을 계승한 대표적인 문인화로 평가되었고, '산수도'는 국립중앙박물관에 소장되어 있다 그 중 심곡서원은 대원군의 서원 철폐령에도 훼철되지 않고 존속한 47개 서원중의 하나이다. 죽수서원, 학포당은 그곳에서 승용차로 30분 이내의 거리에 있다. 인근에는 학포당이 있는 화순군 이양면 쌍봉리에서 5분 거리에 쌍봉사가 있다.

학포 선생이 어려서 공부를 했다는 이 쌍봉사는 신라 경문왕 시기에 지어졌다는데 1200여 년의 역사를 가진 건축양식이 특이한 아름다운 고찰이다. 여기에는 신라 최고의 부도로 일컬어지는, 화려하고 아름다운 걸작품인 쌍봉사철감선사탑(부도)과 탑비가 남아 있다. - 오마이뉴스, [이철영의 전라도기행]

◆ 능성(綾城 = 능주(綾州), 현 화순)

《신증동국여지승람》제40권에 의하면 한양에서부터 능성(綾城)까지의 거리는 758리. 동쪽으로 보성군 경계까지 46리, 남쪽으로 장흥부 경계까지 44리, 서쪽으로 남평현(南平縣) 경계까지 17리, 북쪽으로 화순현 경계까지 12리이다.

능성현(綾城縣)의 원래 이름은 ‘이릉부리(爾陵夫里)’이며, 백제의 옛 이름으로는 ‘죽수부리(竹樹夫里)’, 혹은 ‘인부리(仁夫里)’라 하였다. 훗날 조선 선조 때 조광조를 기리기 위해 세운 죽수서원은 백제 때의 옛 지명을 따서 지은 이름으로 이곳은 예부터 궁벽한 땅으로 알려져 있었다. 《대동지지(大東地志)》에 의하면, 능주는 화순지방 평야지대의 중심으로 1632년(인조 10) 인조의 어머니 인헌왕후(仁獻王后) 구씨(具氏)의 고향이라고 하여 능주목(牧)으로 승격되기도 하는 등 한때는 인근에서 가장 세력이 큰 고을이었다.

◆ 영벽정(映碧亭) 연주산(連珠山) 아래 조광조의 사당 죽수서원 앞을 흐르는 지석강의 상류 영벽강변에 있다. 강물에 비치는 연주산의 모습이 아름다워 영벽정(映碧亭)이라 이름하였다. 조선 명종, 선조 때 16세기 후반경 건립되었을 것으로 보이며, 인조의 모후인 인헌왕후(仁獻王后)의 고향이라 하여 목사골이 되고 목사 정윤이 아전들의 휴식처로 정자를 개수하였다고 한다. 고종 9년(1872) 화재로 소실되었다가 1873년 능주목사 한치조가 중건, 1920년 중수하였다. 정자 안에는 9개의 현판이 있다.

◇ 영벽정 ⓒ 데일리안

연주산(連珠山) 밑을 지나고 있었다. 구슬이 연하여 있는 모양이라 하여서 연주산이라 불리는 산 밑에는 영벽정(映碧亭)이란 작은 정자가 하나 있었다. 일찍이 한훤당 김굉필(寒喧堂 金宏弼, 1454-1504)의 스승이었던 김종직(金宗直, 1431-1492)은 이곳을 지나면서 다음과 같이 노래하였다.

◇ 김종직의 영벽정 ⓒ 데일리안 “연주산 위에 뜬 달은 소반 같은데 풀과 바람 나무 간 곳 없고 이슬 기운만 가득 차네. 천 뭉치의 솜구름 모두 흩어지고 한 덩이 공문서(公文書) 보잘 것 없도다. 시절은 다시 깊은 가을이라 아름답긴 하지만 나그네의 회포를 오늘 밤 누가 달래줄 것인가. 갈 길은 또 서쪽 바다 따라 돌아가니, 손가락 끝으로 장차 게[蟹] 배꼽이나 쪼개리라.”

스승 한훤당의 스승이었던 김종직. 문장과 경술에 뛰어나 이른바 영남학파의 종조(宗祖)가 되었던 조선조의 뛰어난 성리학자. 학문적으로는 조광조의 할아버지뻘 되는 김종직이지만 정치적으로도 조광조가 이끄는 신진 사림파의 시조였던 것이다. 이로 인해 죽은 후에 무오사화가 일어나 무덤이 파헤쳐져 참시를 당하는 비극의 주인공이고 보면 조광조의 유배는 신진 사림파들이 반드시 겪어야 되는 운명의 대물림인 것인가. 정몽주는 격살 당하였고, 그의 제자인 김종직은 부관참시를 당하였고, 또 그의 제자인 한훤당은 유배 중에 사사 당하였고, 막내격인 조광조 자신은 가라앉는 배를 타고 이처럼 유배를 당하고 있는 것이 아닌가. 아아, 김종직이 지은 시처럼 연주산은 깊은 가을이라 핏물을 뚝뚝 듣는 듯한 만산홍엽으로 물들어 아름답지만 나그네의 깊은 회포는 그 누가 달래줄 것인가. 마침내 유배지인 능성에 도착한 조광조는 그 즉시 그곳 현감에게 인계되었다. 현감은 비봉산(飛鳳山) 아래 작은 민가를 구해 놓고 시중을 들 관동을 미리 준비해 두고 있었다. 다행인 것은 제자 장잠을 비롯하여 생활에 필요한 일을 도와줄 하인들이 조광조를 기다리고 있었던 것이다. 헤어질 무렵 자신을 이곳까지 무사히 호송하고 온 나장들과 일일이 손을 잡고 작별 인사를 나누었다. 그때가 11월 26일. 조광조가 한양에서 유배 길을 떠난 것이 11월 17일이었으니, 정확히 열흘 만에 최종 목적지인 능성에 도착한 것이다. - 최인호, <유림> 열림원, 2005년

◆ 최경회 사당(포충사, 褒忠祠) 이 사당은 임진왜란 때 고경명(高敬命), 김천일(金千鎰) 장군 등과 함께 의병에 가담하여 제2차 진주성 싸움에서 순절한 최경회 장군의 위패를 모시기 위하여 조선 순조 때 건립한 것이다. 원래 이 사당은 능주목 동면 금전리(현 화순군 한천면 금전리)에 건립되었는데 1963년 3월 금전저수지의 축조로 말미암아 현재의 위치로 옮겨진 것이다. 최경회(崔慶會, 1532~1593)의 자는 선우(善遇), 호는 삼계(三溪) 또는 일휴당(日休堂) 본관은 해주(海州)이고 화순출신이며 시호는 영조 22년(1746)에 충의공(忠毅公)으로 하였다. 명종 16년(1561) 진사가 되고, 선조 원년(1567) 식년 문과에 급제하여 형조좌랑을 시작으로 옥구, 장수, 무장(茂長)현감을 거쳐 영암군수에 임명되고 곧 영해 부사(府使), 담양부사를 역임하였다. 선조 25년(1592) 임진왜란이 일어나자 전라우의병장(全羅右義兵長)이 되어 금산, 무주 전투에서 왜병과 싸워 크게 전공을 세워 이듬해 경상우도(慶尙右道) 병마절도사(兵馬節度使)에 임명되었다. 그러나 이해 6월 진주성 2차싸움에서 최후까지 왜군과 싸우다 순절하였다. 후에 이조판서를 추증하였다. 능주의 포충사(褒忠祠) 및 삼충각(三忠閣), 화순의 삼충사(三忠祠), 진주의 창열사(彰烈祠), 영해(寧海)의 생사당(生祠堂), 장수의 월강사(月岡祠)에 배향되었다.

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

| |||

◆ 양팽손(梁彭孫) : 1488(성종 19)~1545(인종 1)

본관은 제주(濟州). 자는 대춘(大春). 호는 학포(學圃). 시호는 혜강(惠康)이다.

조선 중종 때의 문신으로

기묘명현(己卯名賢 : 조선 중종 때의 기묘사화로 화를 입은 사류로, 조광조, 김정, 기준, 한충, 김식,

김구, 박세희, 박훈, 윤자임 등) 가운데 속한다.

그는 전라도 능성현(현 능주) 월곡리에서 양이하(梁以河)의 아들로 출생하였다.

그는 송흠(宋欽, 1459-1547) 문하에서 수학했고,

1510년(중종 5) 조광조(趙光祖)와 함께 사마시에 합격했으며,

29세인 1516년 식년문과(式年文科)에 갑과(甲科)로 급제하여 현량과에 발탁되어

공조좌랑, 형조좌랑, 사관원정원, 이조정랑, 홍문관 교리를 역임했다.

조광조(趙光祖) 등과 함께 사가독서(賜暇讀書)를 하고,

32세인 1519년 교리로 재직 중

남곤, 심정, 홍경주 등 훈구재상들이 조광조, 김정, 김식 등 신진사류를 몰아낸 기묘사화(己卯士禍)가

일어나자 조광조 · 김정(金淨) 등을 위해 항소하다 삭직되어

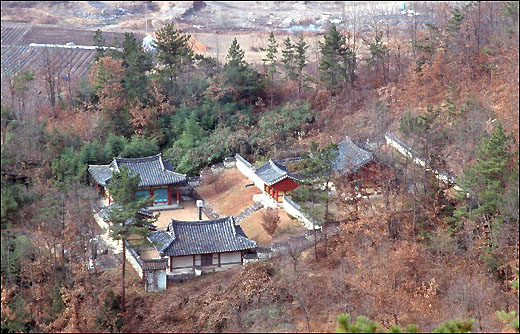

고향인 전라도 능성현 쌍봉리에 학포당(學圃堂)을 짓고 독서와 서화로 소일했다.

50세 때인 1537년 관직이 회복됨.

1539년(중종 34) 다시 관직을 제수받았으나 나아가지 않다가

1544년 김안로(金安老)가 사사(賜死)된 후 용담현령을 지냈지만 곧 사임하고, 이듬해 58세로 죽었다.

1630년(인조 8) 김장생 등의 청으로 능주 죽수서원(竹樹書院)에 배향되었으며,

1818년(순조 18) 순천 용강서원(龍岡書院)에 추향되었다.

경기도 용인의 심곡서원(深谷書院)에도 배향(配享)되어 춘추로 향사되고 있다.

그는 문장과 서화로 명성을 얻은 문신으로 이조판서에 추증되었으며,

조선 후기의 윤두서(尹斗緖), 말기의 허련(許鍊)과 함께 호남의 대표적인 문인화가로 손꼽히는데,

특히 양팽손은 호남 화단의 선구자로 지칭된다.

그의 문학적인 위상을 살필 수 있는 문집에 《학포유집(學圃遺集)》이 있고,

『조선왕조실록』에서 그에 관한 언급은 중종(中宗) 12년부터 36년까지 25년 동안 40여 회에 이른다.

한미(寒微)한 집안에서 자라났으나 어린 시절부터 천재성이 두드러졌고

학문에 힘써 과거에 급제하여 성균관에서 공부할 때는 벗들이 그의 촌스러움을 헐뜯었다고 하나

강직함이 익히 알려져 있었음을 미루어 알 수 있다.

양팽손보다 6년 연상으로 1510년 생원시에 같이 등과한 조광조(趙光祖)는

그와 평생 뜻을 같이한 지인인데, 조광조는 학포 양팽손에 대해

‘더불어 이야기하면 마치 지초(芝草)나 난초의 향기가 사람에서 풍기는 것 같고

기상은 비 개인 뒤의 가을 하늘이요, 얕은 구름이 막 걷힌 뒤의 밝은 달과 같아 인욕을 초월한 사람’

이라 묘사했다.

조광조의 유배당시 곁에서 함께 한 이가 학포였고 조광조가 타계하자 학포는 그의 시신을 수습하였다.

△ 학포 양팽손 묘

쌍봉마을 앞 쌍봉천을 건너서 오른쪽으로 뻗어 나가는 들판을 300여m 쯤 가면

중조산(中條山, 일명 大山) 입구의 산기슭에는 양씨 제각인 영모재(永慕齋)가 자리잡고 있다.

이 제각 뒤로 뻗은 골짜기 길을 타고 올라가면 길 오른쪽에 「학포천(學圃阡)」이라 새겨진 바위가 있고,

5분쯤 올라가면(제각에서부터 약 470보) 큰 봉우리 밑에「증 정부인 김해김씨지묘」가 있고,

거기서 왼편으로 100보쯤 계속 올라간 곳에 학포의 묘가 자리 잡고 있다.

오른쪽 봉분에는 학포와 금산김씨 부인을 합폄(合窆)하였고 왼쪽은 청주한씨 부인의 봉분이다.

이 자리를 사람들은 비봉포란(飛鳳抱卵) 형국이라 부른다.

△ 학포(學圃)와 정암(靜菴)

양팽손(梁彭孫, 1488∼1545)은 조광조(趙光祖, 1482~1519)보다 6살 연하였으나

능주가 고향인 선비로 사마시를 함께 응시하여

조광조는 진사에, 양팽손은 생원시에 각각 장원으로 급제하였던 인연을 갖고 있었다.

특히 양팽손이 성균관에 입학하였을 때 유생들은 양팽손을 ‘촌놈’이라 부르며 푸대접하였지만

조광조는 이를 전혀 개의치 않고 가까이 지내왔던 특별한 인연을 맺었던 것이었다.

조광조와 함께 동문수학했던 친구 학포 양팽손은 정암이 유배를 당할 때,

그를 위한 상소를 올렸다가 훈구파의 미움을 받아 관직을 삭탈당하고 고향인 능주로 내려왔다.

한편, 정적으로부터 ‘광인(狂人)’ 혹은 ‘화태(禍胎, 화를 낳은 근원)’라 불린

조선 최고의 급진적 개혁정치가 정암 조광조는 성리학적 이상주의를 조선 땅에 뿌리내리고자 한

철저한 원칙주의자였을 뿐, 부패한 관리는 절대 아니었다.

조광조는 죽음을 맞으면서 시를 한 편 남긴다.

愛君如愛夫 임금 사랑하기를 아버지 사랑하듯 했고

憂國如憂家 나라 걱정하기를 내 집 걱정하듯 했노라

白日臨下土 하늘이 이 땅을 굽어보시니

昭昭照丹衷 내 일편단심 충정을 밝게 밝게 비추리.

조광조가 마지막으로 시를 짓고 사약을 받아 죽음을 맞자 양팽손이 시신을 염습하여

능성(綾城)에서 30여 리 떨어진, 쌍봉사 부근 중조산(中條山) 깊숙한 골짜기(조대감골)에 암장을 했다.

이듬해인 1520년(중종 15) 경기도 용인의 조광조의 선영하에 이장하고

그해 여름에는 조광조의 시신을 겨울 동안 암장했던 중조산 골짜기에

죽수사(竹樹祠)라는 영당(影堂)을 지어 자신이 그린 조광조의 초상화를 걸게 하고

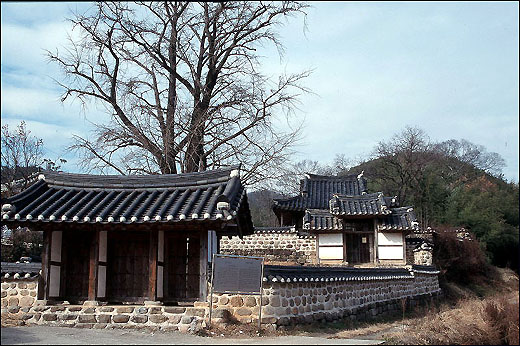

문인과 제자를 시켜 봄가을로 제사를 지내게 하였다. 이것이 죽수서원(竹樹書院)의 효시이며,

그 후 26년만에 태학생 홍인헌(洪仁憲) 박겸(朴謙) 등이 상소하여 신원(伸寃)끝에 관작이 회복되고,

1569년(선조 2) 대사간 백석걸(白石傑)의 주장과 이퇴계의 조언으로

문정공(文正公)의 시호가 내려짐과 동시에 ‘죽수’ 사액이 내려졌다.

1630년(인조 8)에 사계(沙溪) 김장생(金長生)의 주장과 사림의 건의에 의하여

조정에서 학포 양팽손을 함께 추가 배향하도록 허락하여,

생전에 의리로 맺었던 교분이 죽은 뒤에도 같은 사우(祠宇) 안에 모셔져

‘사동(四同)’이라 하여 존경과 추모를 받게 된 것이다.

*** '사동(四同)'이란, 서로 같은 네 벗을 말하는데,

말은 부화뇌동하지 않으나 뜻은 같고, 행실은 답습하지 않으나 취향은 같고,

벼슬길에 나아가기는 선후가 있으나 시기는 같고, 직분은 안과 밖이 다르나 하는 일은 같다

도학을 숭상하여(崇道學)

사람의 마음을 바르게 하고(正人心)

성인과 현자를 본받아(法聖賢)

지극한 정치를 일으키도록 하세(興至治)

양팽손이 조광조의 초상화 밑에 적어놓은 위와 같은 네 구절의 글도

사실은 살아생전의 조광조가 목숨보다 중히 여기고 실천했던 신념이자,

유도(儒道)가 타락한 인간 세상에 하늘의 도를 펼치고자 했던

신진 사류(士類)들의 피 끓는 맹세나 다름없었다.

△ 산수도(국립중앙박물관 소장)

양팽손은 사대부이면서도 그림에 일가견을 보여, 안견(安堅)의 산수화풍을 계승한 <산수도>가 전한다.

이 작품은 16세기 전반 편파구도의 전형적인 특징을 보여주며,

은둔의 심회를 읊은 제시(題詩)가 적혀 있어 1521~45년에 제작된 것으로 추정된다.

家住淸江上 깨끗한 강가에 집 지어놓고

晴窓日日開 맑은 창은 늘 열어 놓으니

護村林影畵 산촌을 둘러싼 숲그림자 그림 같고

聾世瀨聲催 흐르는 강물소리 세상일 들리지 않네

客棹隨潮泊 나그네 물결 따라와 닻을 내리고

漁船捲釣廻 고깃배 낚시 거두어 돌아오네

遙知臺上客 저 언덕 위의 나그네는

應爲看山來 응당 산천구경 나온 것이리.

江闊飛塵隔 강은 넓어 분분한 티끌 이르지 못하고

灘喧俗語聾 여울소리 요란하니 속된 사연 아니 들리네

漁舟莫來往 고깃배야 오고 가지를 마라

恐與世上通 행여 세상과 이어질까 보다.

- 학포 양팽손

조선 초기, 종이에 수묵, 88.2cm×46.5cm, 국립중앙박물관

학포 양팽손은 중종 때 문장과 서화로 명성을 얻은 문신이다.

안견의 산수화풍을 이었다고 평가받는 학포는

후기의 윤두서(尹斗緖. 1668-1715), 말기 허련(許鍊. 1809-92)과 함께 호남의 3대 문인화가로 불리며

호남 화단의 선구자로 평가받는다.

양팽손의 〈산수도〉는 당시 화단의 주류를 이루었던 안견의 작품이라 전해지는 산수도와

비슷한 화풍을 보인다. 일찍부터 알려진 그의 대표작인데,

일제강점기 데라우치총독이 박물관에 기증한 그림이다.

한편으로 치우친 구도, 봉우리가 겹쳐지면서 점차 멀어지는 원경의 모습,

근경 물가의 언덕에 모인 선비들의 모습 등 당시 공통적인 산수화 양식을 보여준다.

화면의 오른쪽 위에는 은둔생활을 노래한 두 수의 오언시(題詩)와 함께

양팽손의 호인 학포(學圃)라는 낙관, 그 아래에 방형(方形)의 양각 도장이 찍혀 있어서

양팽손의 그림으로 전해지나, 전해지는 작품이 전칭작(傳稱作)을 포함하여 10점 내외여서

그의 화풍을 본격적으로 논의하기에는 한계가 있다.

<사시팔경도>는 구도, 구성, 필묵법, 수지법에 있어서 후대 안견파 화가들의 산수화에

하나의 모범을 제시했다. 즉 양팽손의 <산수도>는 <사시팔경도>를 계승하되

근경, 중경, 원경의 삼단을 형성하는 ‘편파삼단구도(偏頗三段構圖)’를 보여준다.

전경(前景)에서 중경(中景)으로 이어지는 구도가 자연스럽고,

경물 사이에 연운(煙雲)으로 둘러싸인 공간이 표현되어 있는 점이나,

뭉게구름처럼 피어오르는 바위의 모습 등

조선 전기의 화풍을 여실히 보여주는 작품의 하나로서 가치를 지닌다.

학포 양팽손의 <산수도>는 16세기 한국 회화사를 엿볼 수 있는 작품으로

조선이 일본 회화에 끼친 영향 등 양국 회화교류의 측면에서 자주 거론되기도 한다.

양팽손의 ‘산수도(山水圖)’

학포 양팽손은 정5품의 홍문관 교리를 지낸 선비화가이다.

그의 ‘산수도’는 선비정신을 담은 마음의 풍경이다.

이 풍경이 실제 자연을 근거로 한 것인지는 그다지 중요하지 않다.

적어도 여말 선초의 산수화 경향이 그랬다.

그의 이러한 ‘일정한 틀이 정해진 산수그림(정형산수, 定型山水)’은 안견과 그 흐름이 맞닿아 있다.

안견파의 영향이라고 불리는 이 그림들의 연원은

11세기에 활동한 북송의 화가 곽희(郭熙)로 올라간다.

몽글몽글한 구름 모양의 언덕과 산봉우리, 게발톱 같은 나뭇가리의 숲,

먼 산과 가까운 산을 올려다보고 내려다보는 시점의 혼용 등이 그것이다.

안견이 그린 것으로 알려진 ‘사시팔경도(四時八景圖)’에서도 이러한 양식적 특징들이 보인다.

사계절의 여덟 장면을 화첩에 그린 것으로 이 그림은 늦봄의 온화하고 따뜻한 풍경을 묘사했다.

왼쪽으로 몰아붙인 편파구도, 바위 기슭의 나무 치는 법,

능선을 따라 짧은 점선을 잇대어 찍어서 나무를 표현한 방법 등이 비슷하다.

다만 양팽손의 그림이 보다 부드러운 느낌을 준다.

비슷하지만 분명히 다른 작가의 개성이 드러난다.

그것은 산수를 빌어 표현한 삶의 내력이자 정신의 궤적이다.

풀 먹인 모시 적삼같이 깨끗하고 투명한 선비정신을 담아냈다.

- 우리 그림 백가지, 박영대, 현암사, 2002년, 99쪽

이 밖에 문중에는 원화는 아니나 '학포선생산수도'라는 제목이 화면상에 있는〈산수도판각〉이

전해지는데 화면구성 및 산세 표현, 나무처리기법 등에서

국립중앙박물관의〈산수도〉와 친연성이 감지되는 작품으로

양팽손의 문집 발간시 제작된 것으로 사료된다.

이와 함께 문중이 소장한 <매죽도판각(梅竹圖板刻)>,

원래는 8폭 병풍이었던 것으로 추정되나 4폭만 전해지는 병풍화 <묵죽(墨竹)>이 전하는데

노산 이은상의 언급에 따르면

이본호남가(異本湖南歌)의 실내묘사에 '학포의 묵죽'이란 대목이 있다고 하는데

이는 양팽손이 대나무를 그렸음을 알려주는 것이다.

이 묵죽의 경우 죽순이 등장한 봄, 바람에 휘날리는 세죽(細竹)과 굵은 줄기의 통죽(筒竹) 등

계절이 안배된 일괄품이다. 매 에 화가이름을 알려주는 도장과 묵서의 작품명이 있는데

이는 후대의 것으로 사료된다. 매폭 예외 없이 새들이 등장하여.

조선중기에 문인화가들이 수묵으로 즐겨 그려 크게 유행한 사계영모도(四季翎毛圖) 계열,

그리고 15∼16세기 청화백자의 문양으로 등장하는 대나무 및 새들과 친연성이 감지되는 그림들이다.

현재 종가에서 소장하고 있는 기명절지도에 속하는 <연지도(蓮芝圖)>는

학포의 후손이 1916년 추사(金正喜, 1786-1856)의 본가에서 가져온 것이라고 하며,

양팽손의 외손인 이이장(李彛章,1708-1764)이 1761년에 쓴 제발이 첨부되어 있어

양팽손이 그림을 잘 그렸다는 사실을 알려주는 현존하는 가장 오래된 문헌자료이기도 하다.

다기(茶器)와 함께 연꽃, 영지가 그려진 두 폭으로 그가 차 살림을 했다는 것을 추정케 한다.

또, 오늘날 이 소재의 그림은 윤두서에 이어 책가도(冊架圖) 계열의 조선말기 것들이 전래되는데

이 분야의 그림 중에서는 시대가 올라가는 점에서도 중시된다.

한편, 일본에는 유현재(幽玄齋) 소장의 전술한 <산수도>와 매우 유사한 그림이 알려져 있고,

1996년 대화문화관(大和文華館)에서 개최된 ‘조선회화특별전’에

김익주(金翊胄)의 1720년 간기(刊記)가 있는 <호렵도>와 <산수도> 전칭작이 출품되었다.

한편 사군자, 산수화 8폭병풍이 일본 동경박물관에 소장되어 있다,

- 2003년 '4월의 이달의 인물'에 선정되어 문화관광부에서 발간한 책자에서 참고

'찾아 떠나고(답사)' 카테고리의 다른 글

| 대구시 달성군 가창면 정대리 - 조길방 가옥 (0) | 2009.04.23 |

|---|---|

| 능주(화순) 정암조광조 적려유허지 (0) | 2009.04.22 |

| 경남 함양 남계서원(濫溪書院) (0) | 2009.04.12 |

| 철원 (0) | 2009.04.01 |

| 화천 - 별유천지비인간(別有天地非人間)의 세계, 산과 물의 나라 (0) | 2009.03.20 |