|

神의 솜씨가 담긴 벼루, 「조선 초기 풍속도 일월연」

| |||||||||||

|

미켈란젤로나 로뎅도 흉내를 못 낼 조각예술의 극치 옛 선비들은 사랑방에서 책을 읽고 글을 쓰는 일을 농사에 비유했었다. 농부에게 논밭이 있어야 씨를 뿌리고 가꿀 수 있듯이 선비들에게는 벼루를 연전(硯田)이라고 하여 논밭으로 일컫기도 했다. 나는 논밭이 없어서 벼루를 깨서 먹고 산다(我生無田食破硯)의 글귀를 즐겨 쓴 것도 문방사우(文房四友)라 일컫는 종이(紙) · 붓(筆) · 먹(墨) · 벼루(硯) 가운데서도 벼루만이 쉽게 소모되지 않는 글농사의 으뜸의 재산임을 뜻하는 것이다.

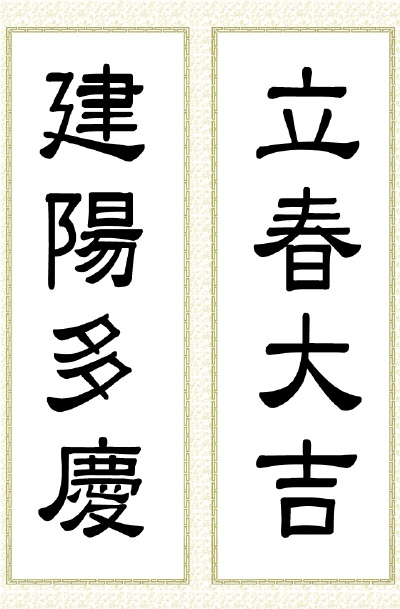

우리의 민속명절 설날인 음력 초하루는 입춘(立春) 맞닿아 있다. 봄이 시작된다는 것은 곧 농사의 시작을 의미하는 것이다. 그래서 집집마다 대문에 입춘대길(立春大吉) 건양다경(建陽多慶)같은 춘방(春榜)을 붓글씨로 써서 붙인다. 춘방(春榜)은 가정의 행복과 한 해 농사의 풍년을 기원하는 부적(符籍)과 같은 것이다.

이번 설에도 나는 춘방을 쓴다.

내가 소장하고 있는 많은 벼루 가운데서 만평의 땅과도 바꾸지 않을 「조선초기 풍속도 일월연(朝鮮初期風俗圖日月硯)」에 먹을 갈아야겠다. 이 벼루에는 6백년 전 우리네 조상들이 밭 갈고 씨 뿌리고 모심고 낚시하고 차를 끓이고 시집가고 장가가는 삶의 모습이 새겨져 있으니 여기에 먹을 갈아 춘방을 쓰면 내 글농사와 우리 집안의 평안을 넘어 나라의 살림도 부풀어 오를 것이기 때문이다.

옛부터 입춘은 농사의 기준이 되는 날로, 농악놀이와 함께 풍년을 기원하는 여러 가지 행사가 열렸다. 이 가운데 대표적인 행사가 입춘방 행사로, 입춘날 대문에 한 해의 행운과 건강을 기원하며 봄을 즐겁게 맞아한다는 글귀를 붙이곤 했다. 이를 입춘첩(立春帖) 또는 춘첩자(春帖子)라고 한다 ※ 입춘방(立春榜) 대표적인 글귀 • 부귀안락, 수비금석(富貴安樂 壽比金石) : 집은 부유하고 몸은 귀하여 편안하고 즐거 우며, 수명은 쇠나 돌처럼 끝이 없으소서 • 복록정명, 장락만년(福祿正明 長樂萬年) : 행복은 공명정대하여 까닭 없이 오지 않으 니, 큰 즐거움이 오래 가소서 • 화신양소, 광풍동춘(和神養素 光風動春) : 정신은 부드럽고 뜻은 꾸밈없이 기르니, 비온 뒤의 맑은 날에 부드럽게 부는 바람이 봄을 부른다. • 화기치상, 장락무극(和氣致祥 長樂無極) : 음양이 고를 때 반드시 상서로운 일을 이 루고, 즐거움이 끝이 없도다. • 입춘대길, 건양다경(立春大吉 建陽多慶) : 입춘에 크게 길하고, 힘이 넘치고 경사스러 운 일이 많으소서 • 춘화태탕, 발상치복(春和駘蕩 發祥致福) : 봄은 따뜻하고 한가하니, 상서로움이 생겨 행복을 부른다. • 용유봉무, 세락민희(龍遊鳳舞 歲樂民喜) : 용이 놀고 봉황이 춤추니, 세월이 즐겁고 백성이 기쁘다. • 도숙삼천, 신풍가훤(桃熟三千 新風歌喧) : 천도복숭아가 익어, 새바람에 노래소리 드 높다.

중국인들이 내세우는 왕희지(王羲之)의 난정서(蘭亭敍)와 그 때의 정경을 새긴 난정연(蘭亭硯)이나 역대 제왕들이 사랑을 바쳤다는 어떤 벼루도 6백년 전 우리네 벼루 장인(匠人)들이 깎은 위원화초석(渭原花艸石) 벼루에는 그 조각과 예술의 경지를 따르지 못한다.

오죽했으면 일본의 서예가이며 벼루 연구가인 요시다 긴슈(吉田金壽)가 “조선의 위원화초석 벼루의 조각은 신의 경지에 이르렀다”고 했을까? 나는 중국이 자랑하는 벼루들을 많이 알고 있고 나도 그런 것들을 여러 점 구했지만 아무리 따져보아도 「조선초기 풍속도 일월연」이 보여주고 있는 회화 선과 신의 솜씨라고 밖에 할 수 없는 조각의 정교함과 섬세함을 넘어서는 예술품을 어디서도 찾을 수 없는 것이다.

지금 중국과 일본은 벼루에 대한 열기와 연구가 최고조에 올라서 벼루 값이 10년 사이에 폭등을 했는가 하면 연구서나 도록들이 쉴 새 없이 쏟아져 나오고 있다. 그런데 우리는 무엇을 하고 있는가?

단원이나 혜원의 그림, 추사의 글씨에는 눈이 팔려도 정작 우리네 큰 선비들이 대를 물려 글농사를 지어왔고 비록 이름은 전해지지 않으나 저 미켈란젤로나 로댕도 흉내를 못 낼 조각예술의 극치를 이룬 벼루에는 눈길 한 번 주지 않는 것인지?

청자나 백자가 중국에서 왔다하나 고려청자와 조선백자의 독창적 예술성이 월등하게 앞서 있듯이 비록 중국에서 나는 단계(端溪), 흡주, 송화강석(松花江石)에는 미치지 못하나 우리의 위원화초석, 남포석(藍浦石) 등으로 이룬 벼루예술은 결코 저들에게 뒤지지 않고 있음은 널리 알려져 있지 않다. 참으로 안타까운 일이다.

벼루는 밥그릇이나 술병 등 생활용구와는 달리 큰 선비들이 나라를 경영하고 학문과 시문을 경작한 위대한 유산이다. 그 위에 도자기나 목공예 등 어느 예술세계에서도 만날 수 없는 한국인이 만들어낸 절정의 아름다움이 새겨져 있다면 맨 앞에 내놓아야 할 문화재가 아닌가.

나는 한낱 가난뱅이 서생이지만 어쩌다 벼루라는 귀신에 홀려서 40년 가깝게 벼루를 찾아다니다 금쪽같은 시간을 다 써버렸다. 그러고도 아직 정신을 못 차리는 까닭은 이 나라 오랜 벼루 역사에서 「한국의 벼루」가 책으로 나오지 않고 있기 때문이다. 비록 힘은 모자라도 기어코 내 손으로 「한국의 벼루」를 호화양장으로 꾸며서 저 콧대 높은 중국과 중국의 벼루에만 넋이 팔려 있는 일본의 연벽묵치(硯癖墨癡)들에게 정신이 번쩍 드는 참벼루의 맛, 한국인이 해낸 신의 솜씨를 보여주겠다는 것이다.

도자기를 유난히 사랑하던 시인 김상옥(金相沃)선생은 당호를 “불역마천시루(不易摩天詩樓)”라고 했다. 조선 초기 철사용문항아리를 구하고 그 아름다움은 엠파이어스테이트빌딩과도 바꾸지 않겠다는 뜻이었다. 그렇다면 나도 글방 이름을 「불역만평옥답연재(不易萬坪玉踏硯齋)」로 붙여볼까? - 이근해 시인, 일러스트: 홍동선 | |||||||||||

|

============================================================================

[시골편지] 봄 날씨

|

□ 경서통과 죽간[書籤桶 · 竹簡]

유교경전을 외우거나 학습한 내용을 평가할 때 사용하던 경서통이다.

경서통에 죽간을 가득 넣어 두고 그 중 하나를 뽑은 다음

거기에 적힌 글귀를 읽고 스승의 질문에 답하였다.

□ 연잎 모양 큰 벼루(荷葉硯)

평안북도 압록강변에 위치한 위원(渭原) 지방에서 나는 징니석(澄泥石)으로 만든 벼루이다.

벼루의 형태는 중국 송나라에서 많이 나타나고 조선시대에 유행했던 하엽(荷葉)형태이다.

벼루의 앞면 왼쪽 모서리에 드러난 연잎의 뒷면에는 잎맥과 줄기를 표현하였으며

연잎의 앞면이 되는 넓은 부분에 두 마리의 작은 메기와 모란꽃을 적절하게 배치하였다.

목제 뚜껑을 갖추고 있는데 뚜껑 윗면에는 다섯 마리의 운룡문을 자개로 장식하였다.

왕실에서 사용한 벼루의 품위가 잘 나타나고 있다.

□ 문방제구(文房諸具)

문방은 책을 읽고 글을 쓰며 사색하는 공간인 서재를 말하며,

문방에 갖추어 놓는 종이[紙] · 붓[筆] · 먹[墨] · 벼루[硯] 등 필기구를 ‘문방구(文房具)’ 라 하였다.

종이 · 붓 · 먹 · 벼루 네 가지는 서로 떨어질 수 없는 벗이라 하여 문방사우(文房四友)라고도 부른다.

옛날에는 벼루에 먹을 갈아 붓으로 종이에 쓰는 방법이 생각을 표현하는 중요한 수단이었다.

특히 학문을 숭상하는 유교 사회에서 문방구는 없어서는 안될 소중한 존재였다.

붓과 필통, 붓을 씻는 그릇인 필세(筆洗)는 붓을 올려놓기 위한 필상(筆床)에 올렸으며

붓걸이[筆架]와 두루마리 등을 꽂아 두는 고비는 벽에 걸었다.

먹을 넣어 두는 묵갑(墨匣)은 묵상(墨床)에 두었으며,

서안 곁에 연상(硯床)을 두어 연적과 벼루집인 연갑(硯匣)을 올려놓았다.

이 외에도 종이를 곧게 펼 수 있도록 하는 문진,

시나 편지 등을 쓰는 종이에 무늬를 찍어 장식하는 시전지판, 종이를 넣어 두는 지통(紙筒)을 사용했다.

또 ‘문방청완(文房淸玩)’ 이라 하여

문방에서 향을 피우고 밝은 창, 깨끗한 책상 앞에서 옛 글씨와 그림, 잘 만들어진 좋은 문방구를

완상(玩賞)한다는 말처럼 좋은 문방구는 감상의 대상으로도 여겨졌다.

문방구는 필기도구일 뿐 아니라 예술적 가치를 지닌 아름다운 공예품이었다.

옛날 왕과 세자는 물론 이름 없는 시골 선비에 이르기까지

문방구를 항상 곁에 두고 글을 읽고 시를 즐기면서 문인으로서의 품격을 유지하였다.

왕실 서재에서 벼루와 연적을 올려놓고 서안(書案) 앞에 앉아 시나 편지를 쓰는 모습을 떠올리면

왕실의 엄격한 법도 속에서도 왕실 사람들이 가졌던 인간적인 면모와 멋을 엿볼 수 있다.

- 참고문헌 : 전시안내도록『국립고궁박물관』(국립고궁박물관, 2007)

'나아가는(문화)' 카테고리의 다른 글

| 대목장 신응수, 대목장 최기영, 대목장 전흥수 (0) | 2008.02.15 |

|---|---|

| 조선왕조 궁중음식 (0) | 2008.02.15 |

| 조선시대 왕릉 (0) | 2008.02.13 |

| 고대신라의 금속, 공예기술 (0) | 2008.02.13 |

| 우리나라의 도교 흔적을 찾아서 (0) | 2008.02.13 |