-

-

- 조선시대 왕위 계승의 원칙에는 두 가지가 있었다.

- 우선 중전의 몸에서 태어난 첫째 아들이 왕위를 계승해야 하는 것이고,

- 왕이 될 사람은 덕이 있어야 한다는 원칙이 그 두 번째이다.

- 이 조건을 만족시키는 왕손은 '대를 이을 아들'이라는 의미의 세자(世子)로 책봉되어,

- 후계자로서의 준비에 만전을 기울여야 했다.

조선 27대 왕 중에 위의 적장자 원칙에 따라 세자 책봉을 받고 왕위에 오른 임금은- 문종, 단종, 연산군, 인종, 현종, 숙종, 순종 7명이다.

- 적장자는 아니지만 그 덕을 인정받거나

- 중전에게 아들이 없어 후궁의 아들이나 왕족으로서 왕위에 오른 임금은 19명이다.

- 덕종, 순회세자, 소현세자, 문조는 세자의 신분으로 세상을 떠났고,

- 양녕대군, 연산군의 아들, 광해군의 아들은 폐세자가 되어 왕위에 오르지 못했다.

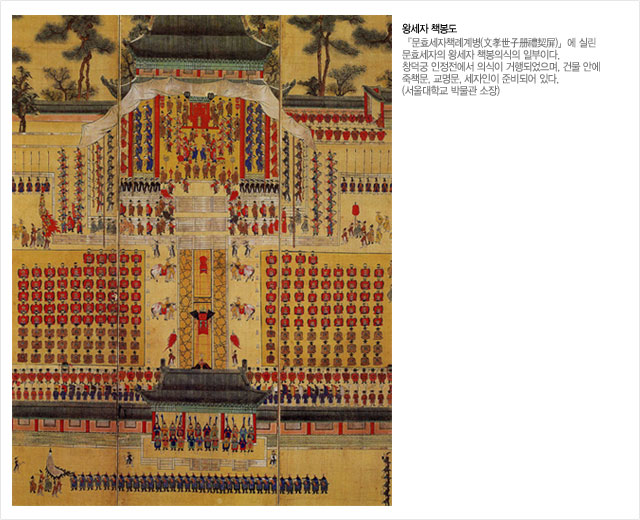

- 세자를 책봉하는 임명서를 수여하는 의식을 '세자책봉례'라고 한다.

- 세자책봉례는 대궐의 정전에서 거행되었다.

『국조오례의(國朝五禮儀)』에는 세자책봉례의 순서가 기록되어 있다.- 첫 번째 북이 울리면, 의장을 갖추고 군사를 배치한다.

- 두 번째 북이 울리면, 문무백관과 종친들은 근정문 밖의 위(位)로 나아가고,

- 왕세자가 면복을 갖추고 등장한다.

- 세 번째 북이 울리면, 지위에 따라 종친과 문무백관이 동서로 줄지어 서며,

- 종이 울리다가 그치면 악기 연주가 울려 퍼지는 가운데 왕이 가마를 타고 나선다.

- 문무백관과 왕세자가 왕에게 차례로 사배(四拜)를 하며,

- 꿇어앉은 세자 앞에서 왕은 전책관을 통해

- 죽책문(竹冊文), 교명문(敎命文), 세자인(世子印)을 전해 준다.

죽책문은 대나무로 만든 임명장, 교명문은 세자에게 당부하는 훈계문, - 세자인은 세자를 상징하는 도장이다. 세자에 책봉된 이후에는 중국 황제의 고명을 받았다.

- 그리고 성균관에 행차하여 제자로서 공자에게 인사를 드렸다.

- 세자의 자리에 오르면, 궁궐의 동쪽에 거처가 있다 하여 '동궁(東宮)',

- 혹은 계절 중 봄에 비유하여 '춘궁(春宮)'이라 불렸다.

- 책봉 후에는 세자익위사의 호위를 받으며

- 조선의 내로라하는 실력자들로 구성된 세자시강원의 관료들로부터

- 왕으로서 요구되는 식견과 능력을 기르는 교육을 받기 시작했다.

- 아침에 일어나면 의관을 정제하고 왕을 비롯한 왕실의 어른들에게 문안 인사를 가는 것이

- 공식 일과의 시작이었다.

- 문안인사 후에는 조강, 주강, 석강으로 나뉘는 세자시강원의 강의를 들으며 유교 공부에 전념하였다.

- 그리고 틈틈이 말 타기, 활쏘기, 붓글씨 등 이른바 육예(六藝)를 연마하였다.

- 잠자리에 들기 전에는 왕실 어른들에게 다시 인사를 드림으로써 세자의 하루는 마감된다.

- 세자는 원칙적으로 정치에 관여해서는 안 되며,

- 위와 같은 일과를 보내며 후계자로서의 자질을 기르는 것을 본분으로 삼아야 했으나,

- 부왕 대신 국사를 처리하는 대리청정을 하기도 하였다.

세종의 아들 문종, 선조의 아들 광해군, 영조의 아들 사도세자, 순조의 아들 효명세자의 예가 - 그러하다.

- 왕실 후계자로 정해진 세자는 언제 왕위를 물려받게 될까?

- 조선 왕조의 왕위 계승은 선왕이 승하하거나 왕의 자리를 물러났을 때 이루어졌다.

- 건강의 악화, 반정 등의 이유로 세상을 뜨기 이전에 왕의 자리를 물러난 경우는

- 27대 왕 중 태조, 정종, 태종, 단종, 연산군, 광해군, 고종 7명의 경우에 불과하며,

- 나머지 20명의 왕은 모두 승하한 후 다음 왕에게 옥새를 넘겨주었다.

- 따라서 조선 왕 대부분의 즉위식은 선왕의 장례 기간에 이루어졌다.

- 『국조오례의(國朝五禮儀)』에서는 이 의식을 국장절차 중 하나의 과정으로 설명하고 있는데,

- 사위(嗣位), 반교서(頒敎書)라고 한다.

- 왕의 즉위식은 선왕이 승하한 지 6일이 지난 후 거행된다.

- 선왕의 시신을 모신 빈전의 동쪽에 왕세자가 머물 천막을 치고,

- 유언장과 옥새를 여러 가지 의장물과 함께 설치하여 새 왕에게 옥새를 건네 줄 준비를 한다.

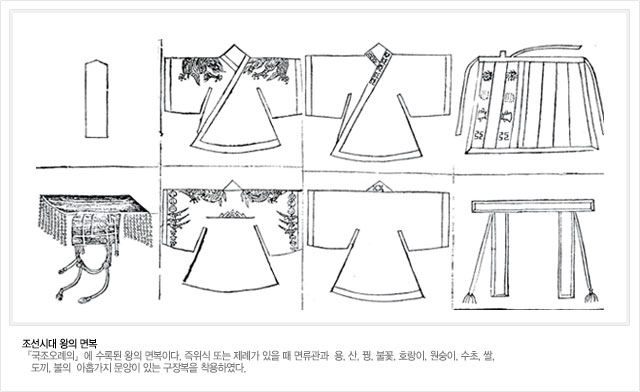

- 왕세자는 천막 안에서 입고 있던 상복을 벗고 예복인 면복(冕服)을 갈아입고 빈전의 뜰로 나아간다.

- 그리고 선왕의 유언장과 옥새를 받아 각각 영의정과 좌의정에게 전해주고는 천막으로 돌아간다.

- 천막에서 다시 나온 왕세자는 붉은 양산과 푸른 부채를 든 자들에게 둘러싸여

- 가마를 타고 용상이 설치된 정전으로 향한다.

- 이리하여 왕세자가 오른쪽 계단을 통해 용상에 올라앉는 순간, 새로운 왕이 탄생하게 된다.

- 즉위교서가 반포된 후 정전에서는 향을 피우고,

- 즉위식장의 대소 신료들은 두 손을 마주잡아 이마에 얹으면서 “천천세(千千歲).”라고 외친다.

- 이는 왕조의 운명이 오래도록 영원하라는 뜻이다.

- 조선의 왕은 선왕의 생존기간이나 재위기간이 일정치 않았으므로,

- 고작 7세의 나이에 즉위한 헌종에서 57세에 왕위에 오른 태조까지

- 그 즉위 때의 나이가 천차만별이다.

- 즉위 후에는 매우 바쁜 일상을 보내게 된다.

- 왕이 처리하는 업무가 만 가지나 되기 때문에 왕의 집무를 '만기(萬機)'라고 하는 것이다.

- 왕의 하루 일과는 네 단계로 구분된다.

- 아침에는 신료들로부터 정치를 듣고, 낮에는 왕을 찾아오는 방문객들을 만나며,

- 저녁에는 조정의 법령을 검토하고,

- 밤에는 스스로를 돌아보는 일을 한다 하여 왕의 사시(四時)라고 한다.

- 왕으로 즉위하는 순간부터 이렇게 눈코 뜰 새 없는 ‘왕의 하루’가 시작되는 것이다.

- 조선 27대 왕의 즉위 정보

| 왕 | 출생년도 | 즉위년도 | 즉위시 나이 | 즉위장소 | 재위기간 |

|---|---|---|---|---|---|

| 1대 태조 | 1335 | 1392 | 57세 | 수창궁 | 7년 |

| 2대 정종 | 1357 | 1398 | 42세 | 경복궁 근정전 | 2년 |

| 3대 태종 | 1367 | 1400 | 34세 | 수창궁 | 18년 |

| 4대 세종 | 1397 | 1418 | 22세 | 경복궁 근정전 | 32년 |

| 5대 문종 | 1414 | 1450 | 37세 | 동별궁 빈전 | 2년 |

| 6대 단종 | 1441 | 1452 | 12세 | 경복궁 근정문 | 3년 |

| 7대 세조 | 1417 | 1455 | 39세 | 경복궁 근정전 | 13년 |

| 8대 예종 | 1450 | 1468 | 19세 | 수강궁(현재 창경궁) 중문 | 1년 |

| 9대 성종 | 1457 | 1469 | 13세 | 경복궁 근정문 | 25년 |

| 10대 연산군 | 1476 | 1494 | 19세 | 창덕궁 인정전 | 11년 |

| 11대 중종 | 1488 | 1506 | 18세 | 경복궁 근정전 | 39년 |

| 12대 인종 | 1515 | 1544 | 30세 | 창경궁 명정전 | 8개월 |

| 13대 명종 | 1534 | 1545 | 12세 | 경복궁 근정전 | 22년 |

| 14대 선조 | 1552 | 1567 | 16세 | 경복궁 근정전 | 41년 |

| 15대 광해군 | 1575 | 1608 | 34세 | 정릉동 행궁(현재 창덕궁) 서청 | 15년 |

| 16대 인조 | 1623 | 1623 | 28세 | 경운궁(현재 덕수궁) | 27년 |

| 17대 효종 | 1619 | 1649 | 31세 | 창덕궁 인정전 | 10년 |

| 18대 현종 | 1641 | 1659 | 19세 | 창덕궁 인정전 | 15년 |

| 19대 숙종 | 1661 | 1674 | 14세 | 창덕궁 인정전 | 46년 |

| 20대 경종 | 1688 | 1720 | 33세 | 경덕궁(현재 경희궁) | 4년 |

| 21대 영조 | 1694 | 1725 | 31세 | 창덕궁 인정전 | 52년 |

| 22대 정조 | 1752 | 1762 | 25세 | 경희궁 숭정문 | 24년 |

| 23대 순조 | 1790 | 1800 | 11세 | 창덕궁 인정전 | 35년 |

| 24대 헌종 | 1872 | 1834 | 7세 | 경희궁 숭정문 | 15년 |

| 25대 철종 | 1831 | 1849 | 19세 | 창덕궁 인정전 | 14년 |

| 26대 고종 | 1852 | 1863 | 11세 | 창덕궁 인정전 | 43년 |

| 27대 순종 | 1874 | 1907 | 33세 | 원구단 | 3년 |

- 519년의 긴 세월을 이어온 조선 왕실에는 모두 27명의 왕이 존재하였다.

- 왕들은 장엄한 구중궁궐에서 화려한 의복을 입고,

- 전국 각지에서 진상한 최고급 식재료를 이용하여 차린 수라상을 받았으며,

- 아름다운 궁녀들을 곁에 두고 지냈다. 조선의 내로라하는 명의들은 궁궐에서 늘 왕의 건강을 살폈다.

- 그러나 왕들은 이러한 호화로운 환경에서도 정신적으로나 육체적으로 그다지 건강하지 못하였다.

- 조선 왕들의 평균 수명은 44세로 주로 눈병, 종기, 중풍 등의 병을 겪다가 승하하였다.

- 일단 왕위에 오르면 그 뒤로는 정신 없이 바쁜 왕의 일과가 시작된다.

- 아침부터 저녁까지 하루 종일 처리해야 할 업무가 산처럼 많기 때문에

- 왕이 집무하는 일들을 만 가지 일이라는 뜻의 “만기(萬機)”라고 하였다.

- 게다가 왕의 집무는 철저히 정신노동이었다.

- 주로 앉아서 신료들을 접견하고 공문서를 읽었으며, 자리를 이동할 때에는 가마를 이용하였다.

- 격구나 활쏘기 등의 간단한 활동을 제외하고는 운동할 기회가 거의 없었다.

- 따라서 혈액 순환이 원활히 되기가 어려웠고, 당뇨와 고혈압에 쉽게 걸렸다.

- 눈병이나 종기가 나면 쉽게 낫지 않았으며, 이는 결국 왕을 죽음으로 몰고 가는 원인이 되었다.

- 실제로 세종과 숙종이 당뇨병으로, 태조, 정종, 태종이 중풍으로 인한 뇌출혈로,

- 문종, 성종, 효종, 정조, 순조가 종기로 세상과 작별하였다.

- 그런가 하면 질병과는 상관없이 정치사의 희생양으로 운명을 달리한 왕도 있다.

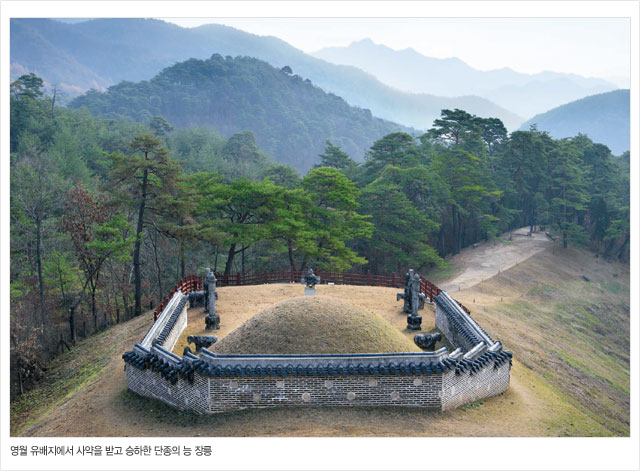

- 6대 임금 단종은 삼촌인 수양대군에게 정권을 빼앗기고 영월로 유배당했다.

- 삼면이 강으로 둘러싸여있어 감옥이나 다름없는 영월의 청령포에서 유배생활을 하다가,

- 결국 17세의 어린 나이에 사약을 받고 승하하였다.

이로서 단종은 조선 27대 왕 중 가장 어린 나이에 억울하게 세상을 떠났다. - 단종과는 다른 경우이나 연산군과 광해군도 반정에 의해 폐위되고 유배지에서 생을 마쳤다.

- 정사로는 전해지지 않지만 일부에서는 계획적인 독살로 인해 임종을 맞은 왕이 있을 것이라는

- 가능성을 조심스럽게 제기한다. 반대 세력과의 사이에서 정치적으로 극한 긴장을 맞았을 때

- 갑작스럽게 세상을 떠난 왕들의 경우 오랜 세월 이러한 의심을 피해갈 수 없었다.

- 문정왕후가 자신 소생의 아들 명종을 왕위에 올리기 위하여 인종을 독살했다는 설이나,

- 노론 벽파를 견제하는 정책을 펼쳤던 정조가 노론 가문 출신인 정순왕후에 의해 독살 당했다는 설

- 등이 그 예이다. 그러나 이러한 설을 뒷받침해주는 정확한 근거는 없으며,

- 수백 년을 지속한 왕조의 한 가운데에서 끊임없이 일어났던 권력 투쟁의 단면을 보여줄 뿐이다.

- 뜸뜬 자리의 종기가 점차 견디기 어렵다.

- 이에 나도 모르게 지난 무신년 역적들을 국문할 때의 일이 생각나는구나. ……

- 이 뒤로는 담금질을 영구히 없애도록 하라.

『영조실록』1733년 8월의 기사에는 위와 같은 하교가 기록되어 있다. - 왕의 종기 하나가 당대의 잔혹한 형벌 제도를 폐지시킨 셈이 되었다.

- 이처럼 왕의 질병과 죽음은 온전한 개인의 것이 아니었으며, 당시의 정치사에 큰 영향을 미쳤다.

- 문화재청 홈페이지에서

'나아가는(문화)' 카테고리의 다른 글

| 수중문화재의 보고(寶庫) - 태안 마도 (0) | 2009.07.08 |

|---|---|

| 윤동주 '별 헤는 밤'의 비밀 (0) | 2009.07.05 |

| 독도 지도 - 바위 이름 조사와 명명(命名) (0) | 2009.06.30 |

| 성종이 미복잠행에서 만난 경상도 숯장수 '김희동' (0) | 2009.06.30 |

| 위창 오세창 편역 <근묵(槿墨)> (0) | 2009.06.30 |