군위 인각사 발굴 불교공양구 - 통일신라 유물

경북 군위 인각사에서 지난해 12월 발굴된 통일신라 시대 불교 공양구들. (위)출토될 당시 흙 속에 유물이 봉안된 금구와 정병의 모습 등이 보인다.(위) (아래)보존처리한 이후의 모습 / 불교문화재연구소 제공

매장문화재 전문조사기관인 재단법인 불교문화재연구소(소장 범하 스님)는

일연 스님이 삼국유사를 저술한 곳으로 알려진 경북 군위군 인각사 일대에 대한 5차 학술발굴조사에서

'통일신라시대 불교의식구 일괄유물'을 발견했다고 2009년 2월5일 밝혔다.

유물이 무더기로 발굴된 지점은 인각사의 동쪽으로 고승의 무덤 격인 묘탑(墓塔)지로 추정되는 유적으로

청동 반자 안에 봉안된 채 발견됐다.

땅을 파서 바닥에 기와를 깔고 벽과 위쪽에 기와로 칸막이를 삼은 뒤 흙을 덮어 묻었다.

김진덕 불교문화재연구소 유적조사팀장은

"묻힌 장소가 지표층에서 5㎝밖에 되지 않는데도 크게 손상되지 않은 것은 기적"이라고 말했다.

왜 묻었을까. 최응천 관장은

"발견된 유물들은 거의 사용하지 않은 듯 깨끗한 상태로 발견돼 특별한 의식을 위해 묻은 것으로 보인다"며

"통일신라시대에 국사(國師)급 고승이 열반하자 묘탑을 짓고 생전의 공양구를 함께 묻은 것으로

추정하고 있다"고 했다. 이 고승의 정체를 놓고 불교계와 학계의 논쟁이 앞으로 활발할 것으로 보인다.

지난해(2008년 12월 5일) 국내 미술사학계를 들뜨게 한 군위 인각사 터에서 발굴된 유물은 총 19점으로

손잡이가 달린 향로인 금동 병향로(柄香爐) 1점,

깨끗한 물을 담는 청동 정병(淨甁) 2점,

7층 탑 모양 뚜껑을 갖춘 청동 향합(香盒) 1점,

2층으로 된 몸체와 뚜껑 조합식이며 사리를 담았을 것으로 추정되는 청동 이단합(二段盒) 1점,

금고(金鼓) 혹은 북 일종인 청동 반자(飯子) 1점,

청동 그릇 2점, 청동 접시 2점, 해무리굽 청자 7점, 청동판 1점, 가릉빈가상 1점이 세트를 이룬

불교공양구가 모두 한 군데에서 출토된 것이다.

이들 유물은 대부분 고승의 무덤격인 묘탑지 추정 유적의 땅 속에서 금고 안에 봉안된 채 발견됐다.

핵심 유물인 병향로와 정병은 금고 부근에서 9세기께의 중국산 햇무리굽 청자완(찻잔)와 같이 발견됐다.

고대 승려의 공양구가 온전한 갖춤으로 나온 것은 이번이 처음이다.

이 중 비교적 출토 사례가 많은 해무리굽을 제외한 다른 공양구들은

지금까지 고고학적 발굴조사를 통해 알려진 전례가 아예 없거나, 아주 희귀하다.

공양구와 함께 나온 해무리굽 청자는 기능이 다기(茶器)에 있을 가능성도 점쳐진다.

국립중앙박물관을 비롯한 국내 박물관이나 미술관, 혹은 개인소장가가

이번 인각사 발굴품과 같은 종류의 유물을 더러 소장하고 있기는 하다.

하지만, 이런 기존 소장품 대부분은 출처를 모르고, 더구나 그 대다수는 고려시대 이후 작품에 속한다.

그런 점에서 이번 인각사 출토 불교공양구들은

우선 제작 연대가 아무리 늦어도 9세기, 이르면 8세기 무렵 통일신라시대에 속하고,

사리기를 제외한 불교 공양구로는 시기가 가장 올라가는 것으로 추정된다.

이에 더해 출토지가 확실하다는 점에서 그 가치가 빛난다.

이 발견이 더욱 놀라운 것은 적어도 이 유적을 조사한 불교문화재연구소 발표를 존중한다면,

이들 유물이 제작된 연대가 통일신라 말기인 8세기 중반~9세기 무렵이 되기 때문이다.

통일신라시대 작품이라고 주장하는 청동제 정병이 인각사지에서 출현한 것이다.

인각사지 발굴조사단이 이를 통일신라시대 유물로 본 가장 중요한 근거는

이를 포함한 불교공양구가 통일신라시대에 제작했음이 명백한 기와 상자 안에서 발견됐기 때문이다.

조사단은 이 유물들이 "그동안 국내에 알려진 예가 없거나 극히 드문 것들로

9세기 무렵 통일신라시대 금속공예사 및 불교사 연구에 매우 중요하다"면서

"이 공양구들은 스님들이 불교의식 때 사용하던 것으로 출토 지역이 정확하고 일괄유물로 발견되어

유물의 성격과 당시의 역사, 불교를 이해할 수 있는 획기적인 자료"라고 말했다.

이런 유물조합은 중국 당대(唐代) 육조 혜능스님의 제자인 신회(683~758)스님의 묘탑 출토품 등이 있으며,

국내에서는 인각사가 유일하다. 이들은 국보급으로 평가된다.

청동정병

국내에서 가장 오래된 통일신라 시대 청동정병(왼쪽)과 발굴 당시의 청동 정병(오른쪽).

지금까지는 고려시대 유물만 알려졌으나

이번에 통일신라시대에 제작된 2점이 최초로 발견됐다.

두 점이 나온 청동 정병은 주전자의 일종이다. 한 점은 목 부분이 파손된 상태지만, 한 점은 완형이다.

정병은 지금까지는 고려시대 유물만 알려져 있었으나 이번에 최초로 통일신라의 것이 발견됐다.

고려 때의 것에 비해 몸체와 목 부분이 가늘고 길어 정병의 발전 양상을 알 수 있게 한다.

특히 볼록한 허리에 완벽한 형태미를 갖춘 정병은

충남 부여 부소산에서 나온 기존 9~10세기 유물보다 앞서며 예술성도 훨씬 뛰어난 것으로 평가된다.

나아가 이번 조사 결과 인각사 경내에서는 회랑시설과 탑지, 담장시설 등

통일신라시대 건물지 5개 동이 확인됨으로써

이곳에 이미 통일신라시대에 상당한 규모의 사찰이 있었음이 밝혀졌다.

금동 병향로

완형으로 출토된 금동병향로

인각사에서 발굴된 직후의 병향로 모습이다(위). 2003년 경남 창녕 말흘리에서 출토된 병향로(아래). 군위 인각사 경내에서 출토된 병향로와 외형이 비슷하다.

|

가장 주목되는 것은 사자를 장식하고 손잡이가 달린 금동병향로 인데

온전한 형태를 갖춘 국내 첫 출토품으로 기록됐다.

모양이나 세부 주조가 뛰어나 통일신라 금속공예의 우수함을 보여준다.

병향로란 병(柄), 즉 손잡이가 별도로 달린 향로를 말한다.

중국이나 일본 등지에서는 이런 유물이 몇몇 전하거나 발굴되기도 했으며,

국내에서 통일신라시대 이전 작품으로는 2점 정도가 알려져 있다.

통일신라시대 이전의 병향로는

인각사 출토품처럼 손잡이에 사자를 장식한 삼성미술관 리움 소장 1점이 있으나

비교적 상태가 좋은 편이지만 정확한 출토지를 알 수 없으며,

경남고고학연구소(소장 최종규)가 지난 2003년 경남 창녕읍 말흘리(末屹里) 370-1번지에서

처음으로 통일신라시대 병향로를 1점 수습했으나 파손이 매우 심하다.

외국에는 일본 나라의 고대 왕실 보물창고인 쇼소인과

중국의 분묘 출토품 가운데도 비슷한 기형의 향로가 전한다.

향로 공예품의 꽃으로 꼽히는 병향로의 경우 그동안 국내 전래품의 제작 경위가 명확치 않아

중국산 수입설이 제기됐던 상황이어서 이번 발굴이 지니는 의미는 자못 크다.

유물을 감수한 최응천 동국대 교수(금속공예사 전공)는 “놀라운 발견”이라며

“기존 중국풍 병향로와 모양새나 기형 등의 차별성이 두드러져

통일신라 때 이미 독자적 제작 기법이 정립됐음을 보여준다”고 분석했다.

통일신라시대 병향로는 국립경주박물관이 소장한 '성덕대왕신종(일명 에밀레종)'의 겉면 네 방향을

각각 장식한 공양자(供養者) 조각에서 각각 1점씩 확인된다.

이 공양자 조각들은 모두 병향로를 쥐고 부처를 공양하는 장면을 표현했다.

군위 인각사에서 출토된 병향로(손잡이 향로)는

자루 모양 향로와 받침대, 손잡이, 그리고 손잡이와 향로를 잇는 노신으로 이뤄졌는데,

곧, 향로를 구성하는 화형 받침과 손잡이, 그리고 손잡이를 장식한 사자로 크게 구성된다.

손잡이 끝 부분에 정교한 사자상이 조각된 추가 달린 것이 특징이다.

각 부분은 리벳(rivet)으로 조립했다. 이 40㎝, 높이 10㎝.

손잡이 끝 부분 사자는 7cm 정도의 소형이지만 앞다리를 세우고 연화좌 위에 앉아 있는 자세와

다문 입 사이에 두드러지게 표현된 송곳니, 얼굴 주위의 갈기, 세 갈래로 나누어진 꼬리 등이

사실적으로 표현되어 생동감을 준다.

안정된 기형에 문양을 절도있게 새김한 인각사 병향로는

발굴을 통해 발견되어 출토지가 분명한 유일한 '완형'일 뿐만 아니라

향로의 기형과 세부 주조가 뛰어나 통일신라시대 금속공예의 우수함을 보여주는 걸작으로 평가된다.

연구소쪽은 통일신라 시대 국사(國師)에 상당하는 고승이 열반하자 묘탑을 짓고

그를 기리기 위해 생전 공양구를 함께 묻은 것으로 추정하고 있다.

인각사는 13세기 승려 일연이 <삼국유사>를 집필한 곳으로 유명하다.

세간에는 고려시대 사찰 역사만 주로 알려져 있으나,

이번 발굴로 통일신라 때부터 국찰에 버금가는 높은 지위를 지닌 절이었다는 사실이 드러났다.

조계종의 한 관계자는

“절 창건부터 일연의 <삼국유사>편찬 때까지 인각사의 역사는 여전히 안개에 싸여 있다”며

“이번 발견으로 공양구를 지녔던 통일신라 고승의 정체를 둘러싸고

학계에 흥미로운 논쟁이 일 것으로 보인다”고 말했다.

청동 향합

금구 속 봉안 유물들을 가까이서 찍은 모습.

굽다리 접시, 탑모양의 향합 뚜껑이 보인다.

전체높이 18cm, 몸통 최대지름 8.3cm, 밑지름 5.8cm로 7층 탑 모양의 뚜껑이 장식된 향합이다.

향합이란 향을 담는 용기다. 재질이나 주조기법은 함께 출토된 병향로와 동일하다.

병향로와 향합은 한 세트로 발견되는 경우가 많은데,

인각사의 병향로와 탑형향합 또한 한 세트로 볼 수 있으며, 이는 신회스님 탑에서 출토된 유물과 비슷하다.

불교의식에서 병향로와 향합은 본래 한 세트를 이룬다.

중국 서진(西秦)시대에 축조한 병녕사 169굴 벽화에서는

병향로와 향합을 같이 든 승려 그림을 발견할 수 있다.

청동 반자

통일신라에서 고려시대로 가는 과도기 양식을 보여주는 청동금고(쇠북).

반자(飯子)란 간단히 말해 사찰에서 대중을 불러모을 때 치는 북이다.

각종 불교의식에서 사용한다.

일부가 파손됐지만 전체 모습은 비교적 잘 남았다.

거의 녹슬지 않은 채 발견된 국내 최고의 청동정병과 고려시대로 넘어가는 과도기 양식을 보여주며,

발견된 상태를 보면 이 안에다 여러 가지 물건을 넣은 것으로 추정된다.

앞면에는 세 줄 융기 동심원을 둘렀으며

그 중앙인 당좌(撞座. 북채를 때리는 부분)에는 연꽃무늬를 돋을새김했다.

현재까지 제작 연대가 가장 빠른 반자(飯子) 유물로는

함통(咸通) 6년(865)에 제작했다는 명문이 있는 국립중앙박물관 소장 청동 반자가 있다.

이와 더불어 같은 9세기에 속하는 청동반자 유물이 하나 더 추가된 셈이다.

너비 38-40㎝, 폭 14.3㎝, 두께 0.4-0.7㎝.

경남 고성 옥천사 소장의 고려시대 반자가 보물 495호라는 점을 고려할 때,

이번 인각사 출토 통일신라시대 반자가 갖는 가치가 최소 보물급이라는 사실을 충분히 가늠할 수 있다.

청동그릇

승려의 발우로 추정하는 금속제 그룻

3점이 발견되었지만 완형은 1점이다. 몸체 중앙에 한 줄의 굵은 선을 표현했다.

이런 유물은 경주 안압지 출토 통일신라시대 유물이 있다.

전체길이 10.0㎝, 입지름 20.6㎝, 밑지름 11.3㎝, 굽높이 1.2㎝.

승려의 발우로 추정하는 금동그릇과 굽다리 그릇은

경주의 인공 연못 안압지에서 나온 신라 왕실의 고급 그릇들과 모양새가 거의 같다는 점에서

당시 인각사의 높은 지위를 암시하고 있다.

청동이단합

2층으로 된 몸체와 뚜껑으로 구성된다. 전체길이 14.0㎝, 입지름 8.8㎝, 밑지름 8.8㎝.

표면은 가는 선 무늬를 전면에 걸쳐 둘렀으며 뚜껑에도 2개 동심원을 넣었다.

이와 유사한 청동 이중합은 고려시대 유물이 가장 빠른 것으로 알려져 왔다.

기능은 사리를 담는 그릇인 사리합이나 향을 담던 향합으로 추정된다.

이와 비슷한 사리기 용도 추정 청동합으로는

서울역사박물관이 발굴 수습한 북한산 삼천사지 출토품이 있으며,

2007년 국립부여문화재연구소가 부여 왕흥사지 목탑 심초석 사리공(舍利孔)에서 발견한

청동 사리함 등이 있다.

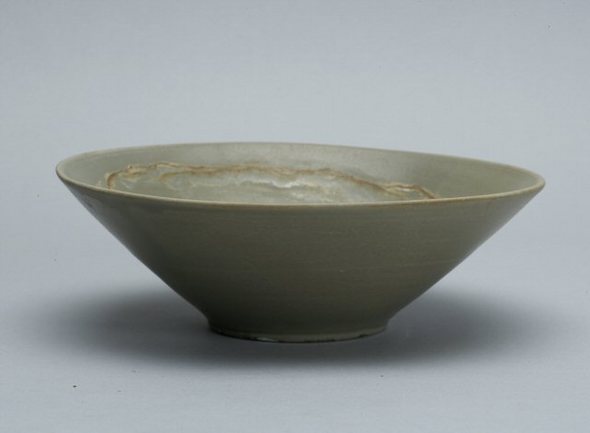

해무리굽 청자 완(중국산 해무리굽 청자)

(위) 9세기 중국산 해무리굽 청자의 옆면

(아래) 9세기 중국산 해무리굽 청자의 굽 달린 아랫면

함께 나온 중국산 햇무리굽 청자완(찻그릇)은 9세기 월주요 가마에서 만든 기준 유물로,

당시 활발하던 국제 문화교류의 실상을 보여준다.

'나아가는(문화)' 카테고리의 다른 글

| 발탈 - 상체 인형과 어릿광대가 노는 특이한 놀이 (0) | 2009.06.26 |

|---|---|

| 전주 전동성당 (0) | 2009.06.26 |

| 종묘 앞에서 피맛길 옆을 흘렀던 인공하천 ‘회동 · 제생동천’ 발굴 (0) | 2009.06.24 |

| 고구려 고분 벽화에 나오는 '북(鼓)'= '상고(相鼓)' (0) | 2009.06.24 |

| 백자항아리를 사랑한 화가, 도상봉 (0) | 2009.06.15 |