오봉병(五峯屛) 이야기

오봉병(五峯屛)은 왕이 앉는 옥좌(玉座)의 뒤나 왕의 초상화인 어진(御眞)의 뒤,

또는 이밖에 국왕이 좌정하는 장소에 펼쳐 놓는 병풍이다.

현재 '일월오악도(日月五嶽圖)'라는 명칭으로 잘 알려져 있지만,

조선시대의 기록에는 '오봉병'이나 '오봉산병(五峯山屛)' 또는 '일월병(日月屛)'으로 기록되어 있다.

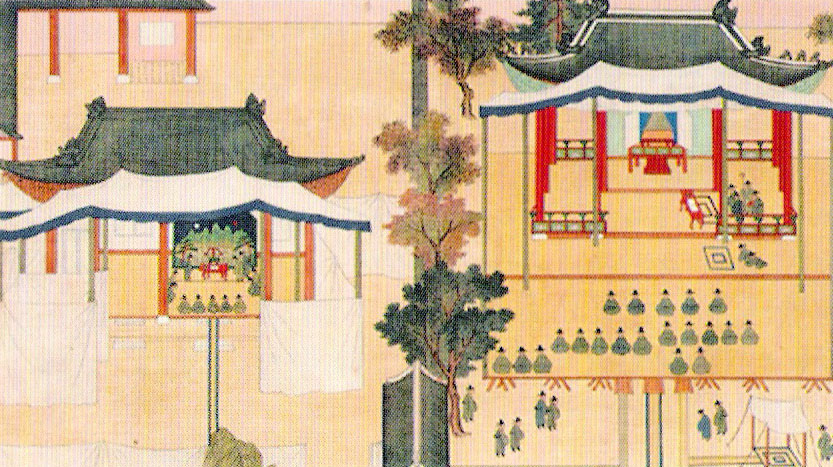

조선 후기 왕이 참석한 궁중기록화를 보면 어김 없이 이 오봉병이 그려져 있다.

진연도(進宴圖)나 진찬도(進饌圖) 기로연도(耆老宴圖) 등의 궁중기록화에서

왕의 모습을 그리는 것이 금기였기 때문에

기록화에 표현된 오봉병은 곧 거기에 왕이 있음을 알려주는 표식이 된다.

장득만 외, <기사경회첩(耆社慶會帖)> 중 <영수각친임도(靈壽閣親臨圖)>

1744-1745년, 비단에 색, 43.5×67.8㎝, 국립중앙박물관 소장

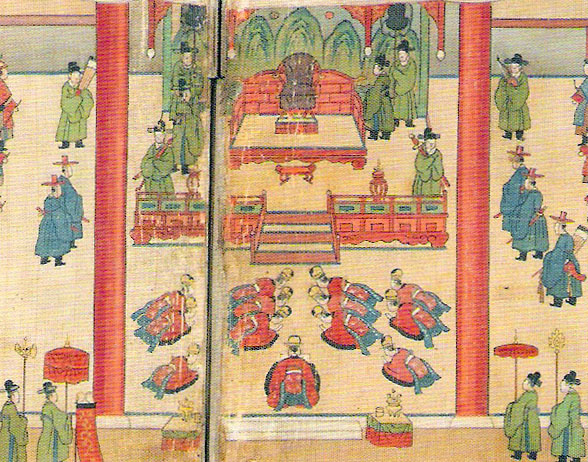

<무신년진찬도병> 인정전 진하장면

1848년, 비단에 색, 각 폭 136.1×47.6㎝, 국립중앙박물관

현재 경복궁 근정전, 창덕궁 인정전 등 왕의 옥좌 뒤에 펼쳐져 있으며,

전주 경기전에 봉안된 태조의 어진 뒤에도 오봉병이 놓여져 있다.

오봉병의 도상(圖像)

오봉병을 구성하는 여러 요소들, 즉 해, 달, 다섯 개의 봉우리, 물, 소나무 등을 두고

이 도상이 어떤 의미가 있는지,

나아가서 오봉병이 어떤 의미를 지닌 그림인지에 대한 의견이 많이 있다.

오봉병의 의미에 대해서 왕권강화의 상징부터 도교적인 의미까지 다양한 내용들이 제기되고 있으나,

왕이 앉아 있는 자리 뒤에 놓였다는 쓰임새를 볼 때

왕과 왕조의 번영을 기원하는 내용으로 보는 것이 무리가 없겠다.

보통 4폭, 또는 8폭으로 제작되는 오봉병의 구성을 보면

다섯 개의 산봉우리 중에 가운데 것이 가장 크며, 붉은 해를 오른쪽, 흰 달을 왼쪽에 배치하였다.

또한 해와 달 아래에는 골짜기로부터 폭포가 떨어져 하얀 물보라를 일으키며,

네 그루의 소나무를 두 그루씩 양쪽에 배치하였다.

이러한 도상은 <시경(詩經)>에서 군주의 덕을 칭송하는 詩인 <천보(天保)>에 언급된

다섯 개의 산봉우리, 물, 해, 달, 소나무 등을 포함하고 있어

국왕과 왕조의 영원한 번영을 기원하는 것임을 알 수 있다.

시 중에서 이 부분을 뽑아서 인용하면 다음과 같다.

여산(如山) : 산과 같이,

여부(如阜) : 언덕과 같이,

여강(如岡) : 높은 산등성이와 같이,

여릉(如陵) : 산모롱이와 같이,

여천지방지(如川之方至) : 철철 흐르는 물과도 같이,

여월지항(如月之恒) : 차오르는 상현달과 같이,

여일지승(如日之升) : 솟아오르는 태양과 같이,

여남산지수(如南山之壽) : 오래 사시기로는 남산과 같이,

여송백지무(如松柏之茂) : 건강하시기로는 소나무와 잣나무의 무성함 같이.

- <시경(詩經)> 천보(天保) 중에서

의궤에 보이는 오봉병

오봉병에 대해 가질 수 있는 궁금증은 '언제부터 왕실에서 오봉병을 사용했을까?' 일 것이다.

현재는 왕의 상징처럼 알려져 있는 오봉병은 실제로 조선 초, 중기에는 그 기록을 찾아볼 수 없어

실제로는 조선 후기부터 사용되었음을 알 수 있다.

국가나 왕실의 주요행사를 기록한 책인 의궤 중에서 오봉병에 대한 언급이 나오는 의궤는 다음과 같다.

- 오봉병이 언급된 의궤 -

|

의궤 이름 |

년도 |

도감 설치 목적 |

|

영정모사도감의궤 |

1688(숙종 14) |

태조 어진 모사 |

|

어용도사도감의궤 |

1713(숙종 39) |

숙종 어진 도사 |

|

영정모사도감의궤 |

1735(영조 11) |

세조 어진 모사 |

|

영정모사도감의궤 |

1748(영조 24) |

숙종 어진 모사 |

|

영정모사도감의궤 |

1837(헌종 3) |

태조 어진 모사 |

|

어진이모도감의궤 |

1872(고종 9) |

태조 어진 이모 |

|

어진모사도감의궤 |

1900(광무 4) |

태조 어진 모사 |

|

영정모사도감의궤 |

1901(광무 5) |

태조 어진 모사 |

|

어진도사도감의궤 |

1902(광무 6) |

고종 어진 도사 |

|

*** 도사(圖寫) : 직접 그 모습을 그림 *** 모사(模寫) : copy, 원본을 그대로 옮겨 다시 그림 *** 이모(移模) : 원본을 보고 똑같이 본떠서 옮겨 그림

| ||

* 이성미, <조선왕실의 미술문화>, 2005, 대원사, pp. 471-480 참조.

주로 선왕이나 재위 중인 왕의 초상을 모사하거나 도사하면서

어진의 봉안문제와 관련하여 오봉병이 언급되고 있다.

최초로 보이는 기록은 숙종 14년(1688) 이다.

- 국립중앙박물관 <큐레이터와의 대화> 제91회, 2008. 6. 4

- 국립중앙박물관 미술관 회화실, 이혜경

경복궁 근정전과 창덕궁 인정전 등 각 궁궐의 정전에는

임금의 자리인 어좌(御座) 뒤에 반드시 일월오봉도(日月五峰圖) 병풍이 세워져 있다.

또한 궁중에서 열린 대규모 잔치 장면을 그린 진찬도(進饌圖)와 같은 궁중 행사 기록화에서도

실내와 실외를 구별하지 않고 어느 곳이든

왕의 자리 뒤에는 일월오봉도 병풍이 설치되어 있는 것을 확인할 수 있다.

그뿐 아니라 왕의 초상화인 어진(御眞) 제작과 관련된 의궤(儀軌)의 기록들을 보면,

어진을 봉안하는 곳에도 반드시 일월오봉도 병풍을 설치했던 것으로 나타난다.

여기서 우리는 생시(生時)나 사후(死後)의 구별이 없이 언제 어디서나 왕이 임하는 곳에는

일월오봉도가 놓여졌음을 알 수 있다. 일월오봉도는 곧 왕의 상징이었던 것이다.

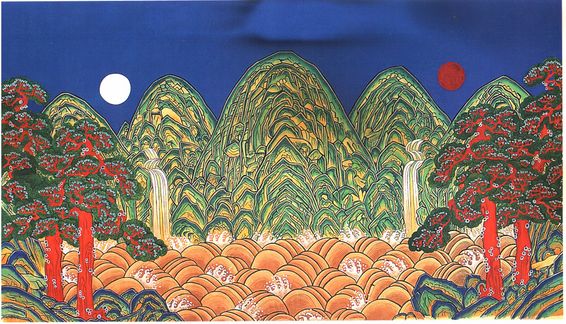

일반적으로 일월오봉도의 화면은

다섯 개의 산봉우리, 해와 달, 물결이 넘실거리는 수면과 그 위로 떨어지는 폭포,

그리고 네 그루의 소나무 등으로 구성되어 있다.

다섯 개의 산봉우리 중에서도 가운데의 것이 가장 크게 그려져 있으며,

그림을 바라보았을 때 오른쪽에 해가 왼쪽에 달이 배치되어 있다.

그리고 화면은 전체적으로 엄격하게 좌우 대칭을 이루고 있다.

궁중 행사 기록화 등에 그려져 있는 일월오봉도 병풍과 현재 전하는 유물을 보면,

예외없이 이러한 자연물들이 거의 같은 형태와 구도로 그려져 있다.

일월오봉도를 구성하는 이러한 소재들은 나름의 의미와 상징성을 지닌 것으로 이해되고 있다.

즉, 해와 달은 각각 왕과 왕비를, 다섯 개의 산봉우리는 영구한 생명력의 표상으로서

왕실의 권위와 존엄성을 상징하는 것으로 해석되기도 한다.

그러한 한편 유교의 고전인『시경(詩經)』에 실려 있는「천보(天保)」라는 시를 표현한 것으로

해석되기도 한다. 시의 내용에서 일월오봉도와 관련지어 살펴보아야 할 부분은 다음과 같다.

하늘이 당신을 보호하고 안정시키사(天保定爾)

매우 굳건히 하셨네(亦孔之固)

당신을 진정으로 후덕하게 하사(爾單厚)

모든 복을 갖추게 하셨으며(何福不除)

……

높은 산과도 같고 큰 땅덩이 같으며(如山如阜)

높은 산등성이 같고 높은 언덕과도 같으며(如岡如陵)

강물이 흘러오듯(如川之方至)

……

달이 점점 차 오르는 것과 같이(如月之恒)

해가 떠오르는 것 같이(如日之升)

남산이 무궁함같이(如南山之壽)

결코 슬어지지 않으며 결코 무너지지 않게(不騫不崩)

소나무와 측백이 무성함과 같이(松栢之茂)

당신의 후계가 끊임없이 있으리(無不爾或承)

이 시는 산봉우리와 해, 달, 소나무 등 영원을 상징하는 자연물들을 등장시켜

왕의 덕을 칭송하고 왕에게 축복을 기원하고 있다.

그런데 이러한 자연물들이 일월오봉도에 동일하게 나타나 있다.

따라서 일월오봉도 역시「천보(天保)」시와 같은 의미와 상징,

즉 왕업이 영원하기를 기원하는 내용을 담고 있다는 해석이 가능한 것이다.

현재 남아 있는 유물과 기록을 통해 확인되는 일월오봉도 병풍의 종류를 보면,

8폭ㆍ6폭ㆍ4폭 등의 일반적인 병풍 형태로 된 것과,

별도의 받침대에 끼워서 세우는 대형 가리개 형태로 된 것이 있다.

진전에 어진을 봉안할 때에는 여러 폭으로 이루어진 일월오봉도 병풍을 정면에 세우고

그 양쪽 옆에 한 폭으로 된 작은 병풍을 2중으로 세우기도 했다.

병풍의 크기도 키가 큰 것과 작은 것 등 다양한데

장소에 따라 다른 크기의 병풍을 설치했던 것으로 판단된다.

한편 네 짝이 한 세트를 이루는 문(門) 위에 그려진 일월오봉도가 남아 있어,

일월오봉도가 병풍으로만 제작되었던 것은 아님을 알 수 있다.

- 참고문헌 : 이성미, 「조선왕조 어진관계 도감의궤」, 『조선시대 어진관계 도감의궤 연구』,

한국정신문화연구원, 1997, pp. 1~13

- 국립고궁박물관, 왕실유물탐구 편에서

'느끼며(시,서,화)' 카테고리의 다른 글

| 화엄사 괘불 - 설법하는 부처에서, 의식의 주존으로 - (0) | 2008.06.13 |

|---|---|

| 파도 위의 신선(파상군선도, 波上群仙圖) (0) | 2008.06.12 |

| 조선 최고의 벼루 장인, 정철조 (0) | 2008.06.03 |

| [초상화] 화산관 이명기 - 채제공 초상 (0) | 2008.06.03 |

| 사진(寫眞=초상화)의 의미 : 남유용 (0) | 2008.05.31 |