<북관유적도첩>中 '수책거적도' 부분, 종이에 담채, 31×41.2㎝, 고려대박물관

고려 예종 代부터 조선 선조 代까지 북관, 즉 함경도에서

용맹과 지략으로 무공을 세운 인물들의 행적 또는 일화를 모아 그림으로 그리고

그 내용을 글로 설명해 놓은 '역사고사(歷史故事)화첩'이다.

아마 이들의 본받을 만한 활약상을 귀감으로 삼기 위해 제작하였을 것이다.

내용은 총 여덟 장면으로 이루어져 있다.

탁경입비(拓境立碑), 야연사준(夜宴射樽), 야전부시(夜戰賦詩), 출기파적(出奇破賊),

등림영회(登臨詠懷), 일전해위(一箭解圍), 수책거적(守柵拒敵), 창의토왜(倡義討倭)의 여덟 장면이다.

이 그림들은 모두 화려하고 선명하게, 비교적 두껍게 채색되어 있다.

주인공을 화면의 중심에 놓는 단순한 구도를 배제하고

<등림영회도>처럼 이야기를 화면 우반부에 몰아 놓거나,

<척경입비도>나 <야전부시도>처럼 한쪽에 무게 중심이 치우친 구도를 주로 사용하였다.

대부분 근경 · 중경 · 원경의 뚜렷한 삼단 구도를 취하고 있다.

인물이나 말의 동작이 정형화되지 않고 각각의 역할과 위치에 맞게 잘 표현되었으며

매우 가는 필선으로 손가락, 말발굽 같은 작은 부분까지 세밀하게 묘사하였다.

산수의 묘사는 단선점준(短線點준)과 흑백의 대비, 불규칙한 윤곽선, 소나무가 있는 돌출된 언덕 등에서

알 수 있듯이 안견파 산수화풍의 영향을 깊게 받고 있으나

원산의 처리나 수지법에서 절파화풍도 적당히 섞여 있다.

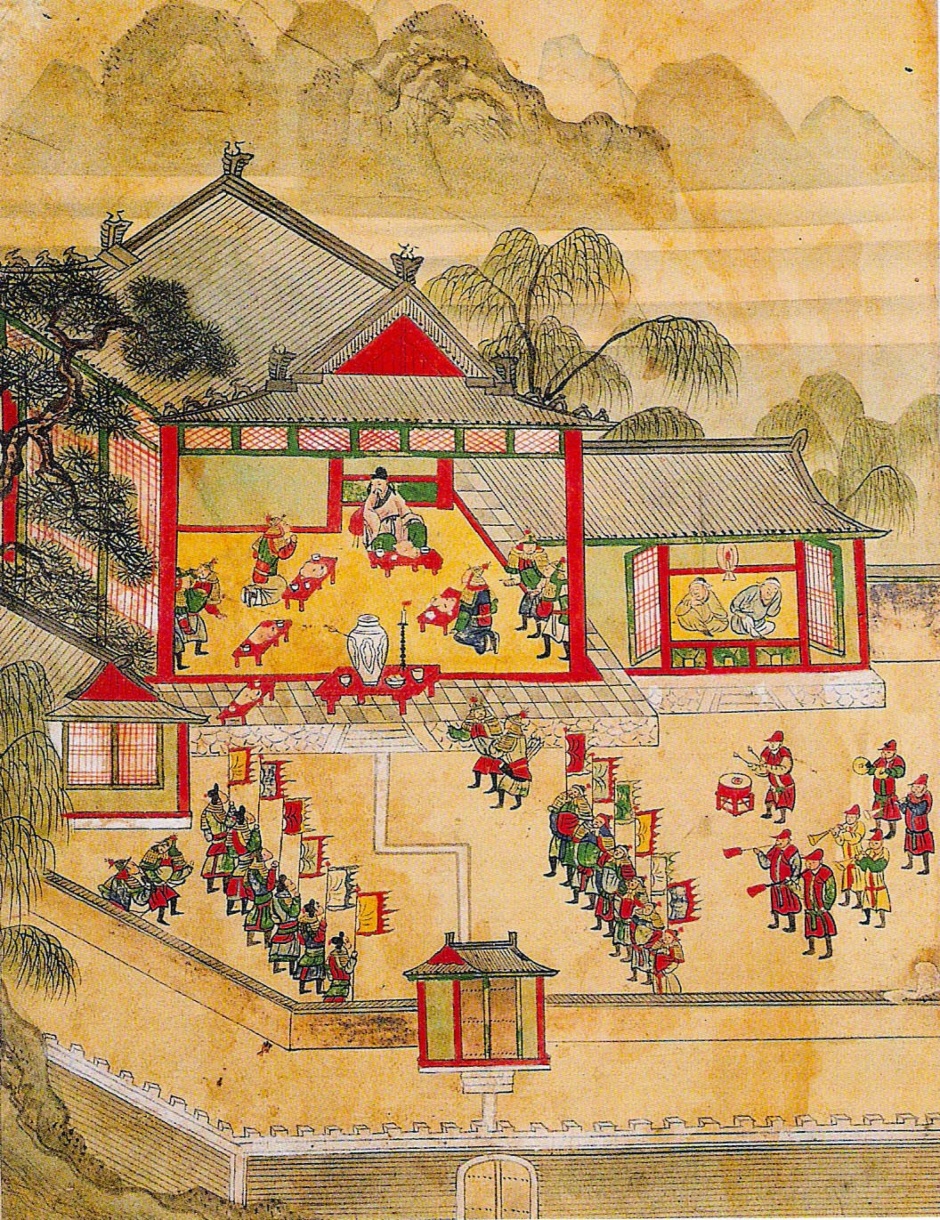

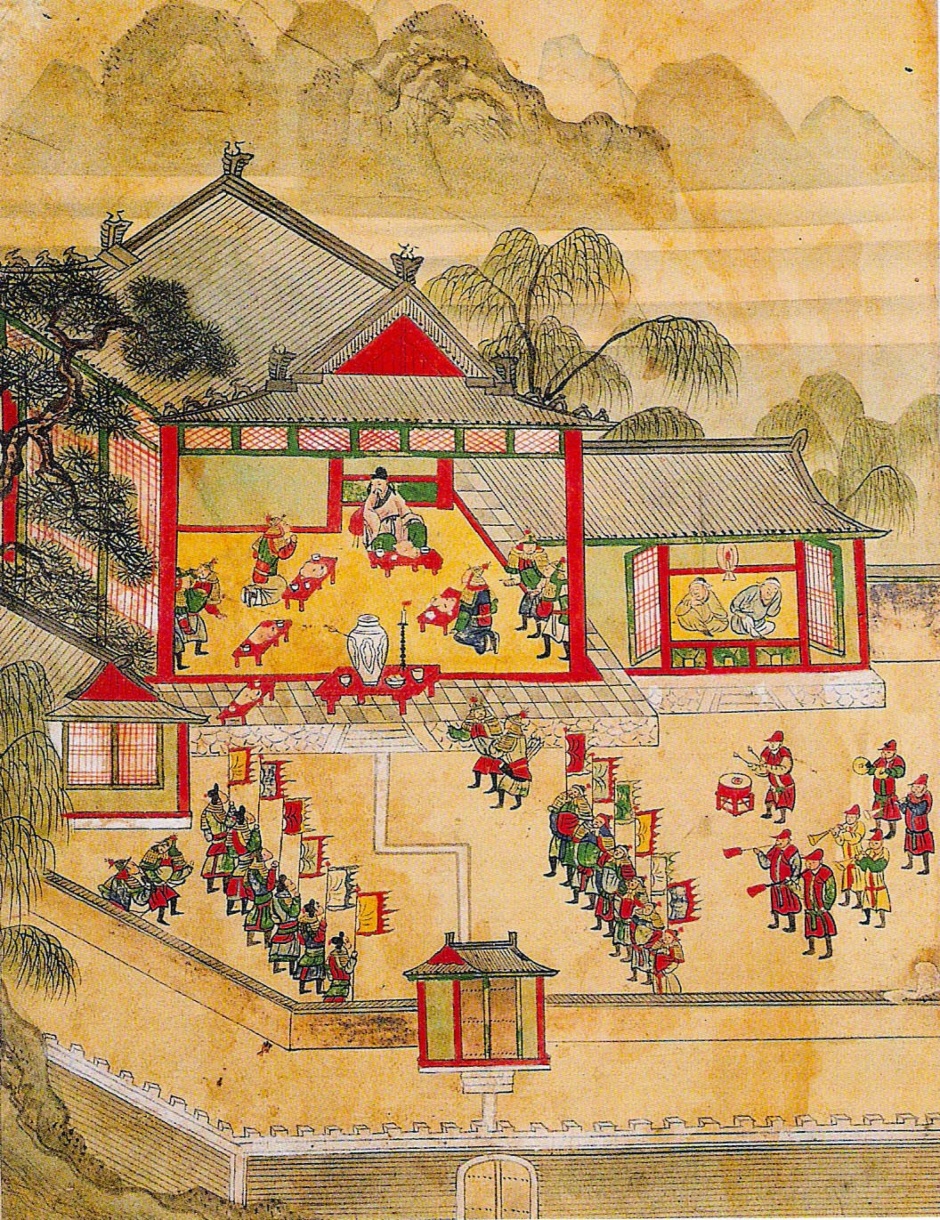

또 <수책거적도>에 보이는 소의 표현법은 등줄기의 점선 처리, 반쯤 담묵으로 칠해진 다리 등

조선 중기의 전형적인 묘법을 반영하고 있다.

푸른 색 주름단이 달린 단순한 반달 모양의 차일 표현,

지붕면보다 짙게 설채된 용마루와 내림마루의 강조, 버드나무의 묘법,

형식화된 안견파 화풍의 산수표현 등 양식적인 측면에서 보면

17세기 후반에서 18세기 초에 이르는 행사도의 표현 방식을 잘 나타내 주고 있다.

<척경입비도(拓境立碑圖)>

17-18세기, <북관유적도첩>, 종이에 담채, 31×41.2㎝, 고려대박물관

고려 예종 2년(1107) 평장사 윤관(尹瓘, ?-1111)과 지추밀원사 오연총(吳延寵, 1055~1116)이

각각 행영대원수(行營大元帥)와 부원수(副元帥)에 임명되어 17만 군사를 이끌고

지금의 함경도 일대의 여진족을 물리친 뒤 국경을 넓혀 그곳에

함주(咸州) · 복주(福州) · 웅주(雄州) · 영주(英州) · 길주(吉州) · 공험진(公險鎭)에 육성(六城)을 쌓고,

마침내 선춘령(先春嶺領)에 '고려지경(高麗之境)' 네 글자가 새겨진 비를 세움으로써

경계를 삼은 사실을 그린 것이다.

윤관의 여진 정벌은 후에 9성을 반환하는 등 사실상 실패로 돌아갔지만, 국내적으로 왕권강화를 노리면서 거란의 쇠퇴를 틈타 동북아시아의 주도권을 잡으려는 다면적인 포석이었다.

<야연사준도(夜宴射樽圖)>

17-18세기, <북관유적도첩>, 종이에 담채, 31×41.2㎝, 고려대박물관

조선 세종 때 김종서(金宗瑞, 1390-1453)가 야인(野人)을 격퇴하고 육진(六鎭)을 설치하여

두만강을 경계로 국경선을 확정한 뒤 도순문찰리사(都巡問察理使)로 있을 때의 일화를 그린 것이다

그가 하루는 술과 음악으로 야연을 베풀고 있는데 화살이 날아와 주준(酒樽, 술항아리)에 적중하였다.

주위의 사람들이 놀라고 두려워하였지만 김종서는 '간사한 사람이 나를 시험하였을 뿐이다' 며

침착함으로 연회를 계속 진행하여 마쳤다는 것이다.

<야전부시도(夜戰賦詩圖)>

17-18세기, <북관유적도첩>, 종이에 담채, 31×41.2㎝, 고려대박물관

세조 때 신숙주(申叔舟, 1417-1475)가 함길도 도체찰사(都體察使)로서 야인을 정벌한 이야기이다.

야인(野人)이 밤에 진영(陣營)을 습격하여 군사들이 이에 대해 응전(應戰)하고 있는데

이러한 소란에도 불구하고 신숙주는 누워서 움직이지 않은 채로 막료(幕僚)를 불러

오히려 적군을 걱정하는 시 한 수를 즉석에서 지어주며 두려워하지 않았다는 내용이다.

<출기파적도(出奇破敵圖)>

17-18세기, <북관유적도첩>, 종이에 담채, 31×41.2㎝, 고려대박물관

어유소(魚有沼, 1434-1489) 장군이 슬기롭게 적군을 물리친 고사를 그린 것이다.

1467년(세조 13) 길주사람 이시애(李施愛, ?-1467)가 반란을 일으키자

조정에서 좌대장(左大將)으로 어유소를 파견하여 토벌하였는데

홍원(洪原), 북청(北靑), 만령(蔓嶺)에서 대전(大戰)을 치렀다.

만령에서 적은 높고 험한 곳을 점령하여 화살을 아래로 내려 쏘게 되니 아군은 감히 올라갈 수 없었다.

어유소는 정예군사를 작은 배에 싣고 푸른 옷을 입혀 풀빛과 구별하지 못하게 한 뒤

벼랑을 따라 돌아서 윗봉우리에 이르러 적의 후방을 위에서 굽어보며 공격하였다.

적이 크게 놀란 사이 아래의 군사들도 기세를 몰아 이겼다는 이야기이다.

<등림영회도(登臨詠懷圖)>

17-18세기, <북관유적도첩>, 종이에 담채, 31×41.2㎝, 고려대박물관

주인공은 남이(南怡, 1441-1468) 장군이다.

그는 태종의 외손으로 약관(弱冠)에 이시애의 난을 정벌하고 적개공신(敵愾功臣) 1등에 올랐다.

이시애를 토벌하고 돌아오는 길에 백두산에 올라

"백두산 돌을 갈아 칼을 만들어 다하고 두만강 물을 퍼서 말을 먹여 없앤다.

남아가 20세에 나라를 평정하지 못하면 후세에 어찌 대장부라 칭하겠는가"

라는 유명한 시를 지어 대장부의 웅혼한 기개와 포부를 나타내었다는 내용이다.

<일전해위도(一箭解圍圖)>

17-18세기, <북관유적도첩>, 종이에 담채, 31×41.2㎝, 고려대박물관

신립(申砬, 1546-1592)이 화살 한 발로 두만강변의 오랑캐를 소탕한 고사를 그린 것이다.

1583년(선조 16) 봄 신립이 온성부사(穩城府使)로 있을 때

오랑캐가 경원도호부의 훈융진(訓戎鎭)을 포위하고 장성문(長城門)을 철거하는 등

성(城)을 훼손하자 신립이 즉시 달려와 격돌하였다.

오랑캐 중에는 신립의 얼굴을 아는 자가 있었는데

두목을 쏘는 빠른 활솜씨를 알아보고 놀라 퇴각하였다는 내용이다.

<수책거적도(守柵拒敵圖)>

17-18세기, <북관유적도첩>, 종이에 담채, 31×41.2㎝, 고려대박물관

이순신(李舜臣, 1545-1598)이 임진왜란 발발 전에 말직을 지낼 때에 있었던 일이다.

1587년(선조 20) 경흥도호부 순찰사 정언신(鄭彦信, 1527~1591)이

녹둔도(鹿屯島)에 둔전(屯田)을 설치하였는데

당시 조산만호(造山萬戶)로서 이순신이 그 일을 관장하였다.

가을이 되어 수확을 할 무렵 오랑캐가 침입하여 약탈하려 하자

목책(木柵)을 방어하여 농민을 보호하였다는 이야기이다.

<창의토왜도(倡義討倭圖)>

17-18세기, <북관유적도첩>, 종이에 담채, 31×41.2㎝, 고려대박물관

<북관유적도첩> 중 여덟번째 '창의토왜도'

1592년(선조 25) 왜군이 함경도에 들어왔을 때 의병을 일으켜 대항했던

북평사(北評事) 정문부(鄭文孚, 1565인-1624)의 활약상을 그린 기록화이다.

당시 경성(鏡城) 사노(寺奴) 국세필(鞠世必)이 반역하여

왜군이 주는 관작을 받으며 성세(聲勢)를 넓히고 있었다.

정문부는 숨어 있다가 이붕수(李鵬壽, 1548~1592)가 의병을 일으킨다는 소리를 듣고

어랑리(魚郞里) 이붕수 집으로 달려와 최배천(崔配天) · 지달원(池達源) · 강문우(姜文佑) 등과 함께

이를 저지하기로 하고 창의대장(倡義大將)이 되어 300여 명을 모집하였다.

그리고 부성(府城)의 국세필을 달래서 의병군들을 성안으로 끌어들여

성 남쪽에서 노략질하는 왜적을 물리치고 성을 수복하는데 성공하였다.

그리고 강문우에게 국세필을 사로잡아 목을 베어 현수(懸首)하도록 하니

정문부는 군성(軍聲)을 떨치게 되었다는 내용이다.

그림 속 대장기가 꽂힌 성루에는 정문부 장군이 앉아 있으며, 왜군에 협력한 매국노를 참수하는 모습,

성문 밖에선 말을 타고 왜군을 추격하며 화살을 쏘는 의병들과 화살을 맞고 쓰러진 왜군 등

패퇴하는 왜군들 모습이 생생하게 묘사되어 있다.

- 고려대학교 개교 96주년기념, 박물관 제36회 특별전 <조선시대 기록화의 세계> , 2001, pp. 98-107

'북관대첩' 왜군 격파 기록화 <창의토왜도> 첫 확인

일본이 최근 남북한 합의 후 돌려주기로 한 ‘북관대첩비(北關大捷碑)’의 ‘북관대첩’ 내용을 담은

18세기 기록화 ‘창의토왜도(倡義討倭圖)’가 5월17일 처음 확인됐다.

북관대첩은 1592년(선조 25년) 임진왜란 당시 의병장 정문부(鄭文孚) 장군이 함경북도 길주에서

가토 기요마사(加藤淸正) 휘하의 왜군을 격파한 전투.

이 장면을 담은 ‘창의토왜도’는 고려대 박물관 소장의 화첩 ‘북관유적도첩(北關遺蹟圖帖)’에 들어있다.

높이 41.2㎝, 폭 31㎝ 종이에 그린 채색화로,

1708년(숙종 34) 건립된 북관대첩비의 내용을 담고 있는 것으로 보아 18세기 초의 작품으로 추정된다.

그동안 ‘창의토왜도’는 단지 제목만 언급됐을 뿐 그림이 확인된 것은 이번이 처음이다.

북관대첩비는 1708년 함경도 북평사 최창대(崔昌大)가 세웠으며,

1905년 러일전쟁 당시 현지에 주둔한 일본군이 파내간 뒤

군국주의의 상징인 도쿄 야스쿠니신사 구석에 버려 뒀다.

- 2005. 05.17 조선