| |

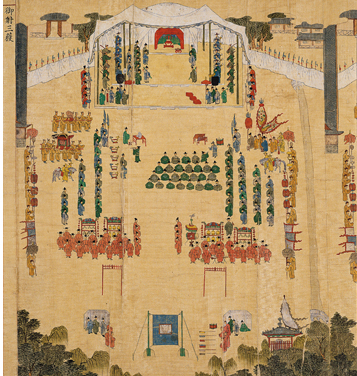

‘대사례(大射禮)’ 그림 | |

|

1743년(영조 19) 윤 4월7일 영조는 창덕궁 영화당에서 소여(小輿)를 타고 성균관으로 향했다. 많은 신하들과 종친, 의빈(儀賓)들이 국왕을 수행했다. 군신이 함께하는 활쏘기 시합인 대사례(大射禮)를 위해서였다. 자신이 50세가 되는 해에 이 행사가 열리게 되는 것을 무척이나 감격스러워 했다. 그리고 이 행사를 특별히 기록과 그림으로 남길 것을 지시하였다. 이렇게 만들어진 것이 바로 ‘대사례의궤’. 의궤는 ‘의식의 궤범’이란 뜻으로 조선 왕실의 주요 행사를 정리한 책을 말한다. 의정부, 사고, 예조, 성균관에 각 1부가 보관되었다.

대사례가 성균관에서 열린 것은 국왕이 친히 유생들을 격려하고 심신의 수양을 쌓을 것을 권장하려는 취지에서였다. 성균관 유생들 모두가 국가로부터 장학금과 각종 물품을 무상 지급받았던 것이나, 대사례를 비롯하여 왕세자의 입학 의식을 이곳에서 열었던 것은 최고 교육기관인 성균관에 대한 국가의 기대를 보여준 것이다. 임시 숙소인 악차(幄次)에 들어가서 제복인 면복(冕服)으로 갈아입은 후 성균관 문묘에서 선현들을 참배하는 의식인 작헌례(酌獻禮)를 행하였다. 악차로 돌아온 영조는 성균관 명륜당으로 들어가서 이곳에 대기하고 있던 신하들과 유생들을 격려한 후 본 행사인 대사례를 시작하였다. 세 장면의 그림은 왕이 활 쏘는 모습을 그린 ‘어사례도’, 신하들이 활 쏘는 모습을 그린 ‘시사례도’, 성적에 따라 상벌을 내리는 과정을 그린 ‘시사관상벌도’로서 행사의 모습은 시간적 순서에 따라 그려져 있다. 왕이 맞힐 과녁은 90보 정도 떨어져 있었으며 곰(웅후, 熊侯)을 표적으로 삼았다. 네발을 맞히면 표리(表裏 · 겉옷과 속옷감)와 탑견(搭肩 · 어깨걸이)을, 세발은 이(裏)와 탑견, 두발은 궁시와 진요(搢腰 · 허리띠), 한발은 궁과 진요를 상으로 받았다. 맞히지 못한 자에게는 벌주가 돌아갔다. 영조는 ‘희우관덕(喜雨觀德)’을 시제로 내었다. 오랜 가뭄 끝에 단비가 내리자 ‘희우(喜雨)’로 그 기쁨을 표시하고 유교경전에 나오는 ‘관덕(觀德)’이란 말을 시제로 삼은 것이다.

‘예기’에는 ‘예로부터 활쏘기(射)는 덕을 보는 것(觀德)이며, 덕은 그 마음에 얻는 것이므로 군자가 활을 쏘는 것은 그 마음을 보존하는 것이다’라며 활쏘기가 마음의 수양에 있음을 강조하고 이를 ‘관덕’으로 표현한 구절이 있다. 영조는 가뭄 끝에 내린 단비와 활쏘기가 함축하고 있는 ‘희우관덕’을 시험 문제로 낸 것이었다. 이를 바탕으로 백성의 교화에 진력하던 군주 영조에게 있어서 대사례는 단순한 활쏘기 행사가 아니었다. 대사례를 통해 관리들의 정신자세와 기강을 확립하고 성균관 유생들을 격려하는 한편 국왕의 교화가 만백성들에게까지 전파되도록 하려는 원대한 정치적 포부가 함축되어 있었다. |

- 경향 [샘이깊은물] 39, 2004년 08월16일

(1) 대사례도권(大射禮圖卷), 1743년, 견본채색, 60 282, 연세대학교 박물관

(2) 대사례도권(大射禮圖卷), 1743년, 견본채색, 60 282, 고려대학교 박물관

(3) 대사례 의궤(大射禮 儀軌), 1743년, 지본채색, 서울대학교 규장각

어궁시(御弓矢)

깍지와 습 - 영조는 암깍지를 사용했다

- 그림 출처 : 서울대학교 규장각

어사도, 시사도, 상벌도

어사도, 시사도, 상벌도

- 그림 출처 : 고려대학교 박물관

- 단원 김홍도, 풍속도첩, 활쏘기

활 터(射場)

활터(=궁터)는 공동체이자 조직이자 심신수련의 도장이다.

활터는 공용시설이기 마련이지만, 더러 개인소유도 있었다.

조선시대 실학자 서유구(徐有矩, 1764-1845)가 지은 <임원경제지)>에서

은자(隱者)가 갖출 만한 집 바깥의 외부공간 하나로 활터를 들고 있기 때문이다.

거기에 적힌 활터는 이런 모습이다.

"뒤로는 산언덕을 등지고, 앞으로는 들판이 내려다보이는 곳에 정자 한 채를 얽어 짓는다.

장송(長松)과 늙은 느티나무는 좌우에서 짙은 그림자를 드리우고,

이끼는 대지를 뒤덮어 푸른 담요에 앉은 느낌을 자아낸다.

정자 남쪽은 평탄한 들판이 드넓게 펼쳐있어서 활을 쏘기에 적합하다.

백수십 걸음 떨어진 곳에 자그마한 둔덕이 가로로 걸쳐있어서

이 둔덕에 붙여 과녁 두서너 개를 설치한다.

한가한 날 두 사람이 함께 서서 활을 쏘는 장소로 삼는다."

이 묘사는 옛말로 치면 활터에 대한 풍수이론의 적용이고

요즘 말로 하면 활터의 입지론(立地論)인 셈이다.

활터가 갖는 장소적 특징은

무엇보다 활소는 사대(射臺)가 거기서 한참 떨어진 곳에 세워둔 과녁이 있다는 사실이다.

활터에 세워둔 과녁은 한곳에 고정되어있다 해서 '터과녁'이라 부른다.

예전에 궁중이나 마을에서 잔치가 벌어지고 그 일환으로 활쏘기가 곁들어졌을 때

우리말로 '솔' 또는 '솔포'라 하는, 베로 만든 과녁(射布, 布侯)을 임시 과녁으로 사용했다.

솔포의 중앙에 사각형의 베를 붙인 것이 '정(正),

대신에 가죽을 부착시킨 것이 '관(貫)' 또는 '곡(鵠)'이다.

여기서 '정곡을 찌른다'는 말이 생겼다.

'관(貫)'은 가운데를 뜻하고, '적(的)'은 곧 정곡(正鵠)을 가리키는 말이니 둘은 같은 뜻이다.

주나라 관제를 적은 <주례(周禮)>에 따르면

활의 강약에 따라 표적도 달랐는데 센 활은 갑옷(甲)과 가죽(革)으로 만든 표적에 쏘았다.

여기서 '관혁(貫革)'이란 한자어가 나왔고,

이것이 다시 우리말로 고유화해서 '과녁'이란 낱말이 되었다.

더불어 나무로 만든 고정식 표적도 과녁이라 부르기에 이른 것이다.

전통시대에 임금은 붉은 빛깔 베 바탕에 곰머리가 그려진 '웅후(雄侯)'를,

종친과 문무관은 파란 빛깔 베 바탕에 순록머리가 그려진 '미후(麋侯)'를,

무과 시험과 교습은 파란 빛깔 베 바탕에 돼지머리가 그려진 '축후(逐侯)'를 솔포로 사용했다.

'웅후'는 높이와 너비가 18자(5,45m),

가운데 貫은 사방 6자(1.8m) 크기의 흰색 가죽을 붙이고 곰머리를 그렸다.

'미후'와 '축후'도 전체 크기와 貫의 크기는 웅후와 같다.

다만 흰색 관 바탕에 각각 순록머리와 돼지머리를 그렸음이 서로 다르다.

정조처럼 활솜씨가 뛰어났던 경우는

더 작은 가죽(小小片革) 또는 베(小小片布)로 과녁을 만들어 습사에 사용하기도 했다.

한편 민간 향사(鄕射)에 사용하던 과녁은 중포(中布)라 하여

세로 14자(4.24m), 가로 10자(3.03m) 규격으로,

중국의 옛제도를 따라 그 표면에 사슴, 멧돼지, 꿩, 토끼, 물고기 등을 그렸다.

터과녁, 곧 활터 고정식 과녁은 뒤로 15도 기울여 세운다.

과녁 설치의 안전성을 확보하고, 화살이 잘 맞도록 고안한 것이다.

강궁(强弓)들은 '빨랫줄 살'이라 해서 화살이 거의 일직선으로 날아가는데

정확하게 조준하지 않으면 빗나가기 쉽다.

이에 견주어 대개의 궁사들은 '고배(高排) 살'이라 해서

'반달의 반정도' 곡선을 그리며 날아가는 살걸음이기 쉽다.

제사나 잔치에서 과일, 과자, 떡 같은 음식을 그릇 위로 둥그렇게 수북하게 쌓는 것을 '고배'라 하는데

살걸음이 고배를 닮았다 해서 '고배 살'이다.

이 사법(射法)에서는 기하학적으로 15도 경사일 경우에 가장 표면적이 넓은 과녁을 만날 수 있다.

적중률이 높은 사법이란 뜻이다.

과녁의 모양, 특히 도색방법이 변화를 보인 것은 비교적 최근 일이다.

터과녁의 원형은 나무로 후(侯), 곧 과녁 전면을 만들고

그 높이와 넓이의 1/3 길이로 貫을 검은 직사각형 '흑심(黑心);으로 그려넣는 방식이다.

이 방식의 오래된 물증은

1702년(숙종 28) 신임 제주목사 이형상이 관할 지방을 1달동안

순력(감사다 도내의 각 고을을 순회하는 것)하던 모습을 담은 28폭의 그림을 총 41면으로 만든

도첩(圖帖) <탐라순력도, 1703년 완성>중 8폭이 활쏘기 장면을 담고 있는데,

기사(騎射)를 그린 1폭을 빼고 나머지 모두가 입사(입사) 장면이다.

이 그림들은 김남길이 그리고 이형상이 설명을 삽입하여 함께 제작한 것이다.

가운데 1폭인 <대정강사(大靜講射)>에서 확인할 수 있다.

동관(童貫=아기관=애기편사)으로 보이는 나무과녁은 윗부분에 한 일(一)자가 없다는 점에서

1928년경의 황학정 과녁이나 이 무렵에 출간된 <조선의 궁술>에 나온 것과 닮았다.

한편 19세기말에 조선을 다녀간 스튜어트 컬린의 <한국의 놀이>에서

"과녁은 검은 사각형, 곧 貫이 있는 네모난 판"이라고 했던 관찰과 다를 바 없다.

다만 크기는 무과에서 시행한 유엽전 과녁으로 현행 과녁보다 작은,

세로6자 6치(약 2m) 가로 4자 6치(1.4m) 규격이었던 것으로 짐작된다.

조선을 다녀간 외국인들이 보았던 신기한 기록들 중에서 활쏘기 부분.

조선 사람들은 양반이나 서민이나 활쏘기를 좋아한다.

정부는 이 운동이 훌륭한 사수를 길러내는 하나의 좋은 방법이라고 생각하여 장려하고 있다. .....

조선인들은 유약하다거나 비겁하지 않다.

신체의 단련이며, 활쏘기, 사냥에 많은 취미를 가지고 있고, 피로 앞에 굴복하지 않는다.

( 프랑스 신부 달레(C.C. Dallet)의 <조선교회사 서설> 중 )

궁술은 아직도 곳곳에서 활발히 행해지는 놀이로

실제로 한국인들에게는 스포츠 이상의 의미를 지니고 있다.

왜냐하면 얼마 전까지도 활은 전쟁에서 중요한 무기로 사용되었기 때문이다.

한국 활은 미국 활이나 영국 활에 비해 길이는 짧으나 더 무겁고 넓다.

소뿔을 정교하게 결합시킨 길고 넓은 조각으로 만들었는데,

미국 활이나 영국 활보다 훨씬 힘이 좋았다. 나는 그것을 당기기조차 힘들었는데

한국인들은 1야드의 나무대 끝에 쇠촉이 달린 화살을 연달아 과녁으로 날려 보냈다.

시위를 떠난 화살은 신기할 정도로 빠르고 힘차게 날아가 정확히 표적에 명중하곤 했다.

그들은 백 야드 거리에 과녁을 두고

서양의 권총과 시합을 해보겠냐고 제의하더라도 서슴없이 나설 것이다.

나는 이백 야드나 떨어진 과녁의 중앙에 연달아 명중시키는 것을 실제로 목격한 적이 있고,

심지어는 삼백 야드 거리의 과녁까지 명중시키는 경우를 본 적도 있다. (미국 외교관 윌리엄 샌즈)

활쏘기는 이제 마을간의 민속 경연으로 생활화되었다.

보통 네 조로 나뉘어 돌아가며 활을 쏘는데,

과녁에 맞았을 때는 깃발로 명중 신호를 보내는 것이 보통이다.

때론 기생 넷이 각기 과녁 옆에 지켜서서 보고 있다가 화살이 과녁에 명중하면

쏜 사람의 이름을 대며 구성지게 창을 한다.

이러한 경합은 어두워서야 끝나는데, 이긴 사람은 참가자들을 집으로 초대하여 여흥을 벌인다.

이러한 상황은 진 편에서 오히려 대접을 받게되는 형국이지만,

대신 이긴 쪽은 다음 시합 때 먼저 활을 당기는 명예를 안게 된다.

(스튜어트 컬린, <조선의 놀이>중)

한편 농사짓던 사람들이 틈틈이 혼자 활쏘기를 즐길 때

'벌터질'이라 해서 일정 거리에 꼴을 담은 지게 또는 볏짚단을 세우고

그것을 양쪽 과녁으로 삼아 둘 사이를 오가면서 활을 내기도 했다.

현행 과녁과 사거리는 조선시대 무과시험 과목이자 민간의 활쏘기용이던

유엽전의 관행을 참고해서 대한궁도협회가 1963년에 정한 것으로

이 신식과녁은 5-6㎝ 두께의 소나무 판자로 만들고, 고무를 입힌 표면에 도료를 칠한다.

고무를 입힌 것은 무엇보다 화살촉이 맞아 생기는 표면 손상을 줄이기 위해서이다.

과녁의 규격은 가로 6자 6치(약 2m), 세로 8자 8치(약 2.67m)의 직사각형이다.

사포(射布)의 크기는 5.45×5.45m이고.

사위(射位)에서 후(侯)까지 거리는 90보(步) 이다. 90보는 108m에 해당한다.

- <활을 쏘다 - 고요함의 동학, 국궁>, 김형국, 효형출판. 2006

편사놀이

조선시대에는 이 장안편사 이외에도

과녁에 화살이 '중', '부중'이라 하는데 대하여 몇 가지 규칙이 있다.

갑오경장(1894) 때 옛 사풍(射風)이 일소되었다가 1899년에 황학정(黃鶴亭)이 설립되면서 다시 왕성해졌다.

그러나 일제강점으로 위축되는 경향이 있었으나,

1922년 황학정이 중추되어 조선궁도연구회(朝鮮弓道硏究會)가 발족됨에 따라 활기를 찾게 되었다.

1945년까지 서울에는 40여 개의 활터가 있었는데,

그 중 백호정(白虎亭) · 석호정(石虎亭) · 풍벽정(楓碧亭) · 노지사정(盧知事亭) 등이 유명하였으며

활터에는 활을 쏘았을 때 화살이 밖으로 나가지 않도록 과녁 뒤에 토성(土城)을 설치하였다.

성실겸손(誠實謙遜) : 겸손하고 성실하게 행한다.

자중절조(自重節操) : 행실을 신중히 하고 절조를 굳게 지킨다.

예의엄수(禮儀嚴守) : 예의 범절을 엄격히 지킨다.

염직과감(廉直果敢) : 청렴겸직하고 용감하게 행한다.

습사무언(習射無言) : 활을 쏠 때는 침묵을 지킨다.

정심정기(正心正己) : 몸과 마음을 항상 바르게 한다.

불원승자(不怨勝者) : 이긴 사람을 원망하지 않는다.

막만타궁(莫彎他弓) : 타인의 활을 당기지 않는다.

|

"언자 서울 과개하러 가는 이바군데.

그래 언자 어떤 사람이 친구찌래 옛날에 배아 난 글은 마 있고 하이 서울 과개하러 가자꼬,

막 여러 수 십밍이 이래 가는데, 그래 언자 가미서로 언자 활량들이 가는데,

활, 활을 잘 쏘는 거 활량들이 언자 마 오입쟁이지. 활량들이 과개 하러 올라 가는데.

[청중 : 활을 잘 쏘아 활량이지?] 응, 활을 잘 쏘야 활량인가, 돈을 잘 쓰야 활량인데.

그래 언자 올라 가다 그래 이 사람들은 머 돈도 있고 부자 사람이고,

저거 친구들은 그래가 언자 활도 잘 놓고 마 일등 기술자라.

이래 인자 마 놀음삼아 이래 언자 아 과개도 하고 이래 올라 가는데,

저는 뭐 아무것도 배안는 것도 없고 활도 쏠 줄도 모르는 기라.

그래가 저거 친구가 활로 가지고가이

친구의 저도 친구 숭(흉내) 낸다고 어데가 활로 하나 구해 가지고,

언자 활살로 둘러 미고 인자 서울로 올라간다 말이다.

올라가이 그래 언자 저거 친구들은 서울에 좋은 여관도 정해가 가고 마 이리저리 가고 흩치가 가고 다 가는데, 저는 머 돈이 있나 머 활로 놓을 줄 아나 머,

머 아무것도 할 줄을 몰라. 가다가 그 어는 거렁어 이래 걸시불에 걸매드는데 올라가이,

까마구가 한 마리 죽어가 있어. 까마구를 조오 가지고 활살에다가 푹 끼있다 말이다.

끼이가 인자 둘러 미고 저 저 올라 간다 말이다 화, 활도 미고 올라가.

서울에 돌아 댕기보이 돈이 있나 주인을 정해야 될 낀데,

‘이누무 자식 우야꼬’ 싶어가 마 활에다 마 까마구로 끼인 이 놈을 마 뀌가주고,

마 어느 마 부자집에 마당아다가 퉁 널짜(떨어뜨려) 놨어.

그래가 언자 쫓아 갔다 말이다. 쫓아가 대문을 두디린다 마라.

“누, 누 어떤 사람이 대문을 두드리는가?” 하인이 나오고 마 야 야단 지기는데, “그래 여개 저 화살이 하나 안 널졌냐?”고 물으이 활살이 마당 보이 화살이 있거든. “화살이 있다.” 카이, “허어, 그거 참 오늘 더 좋은 거로 잡을 낀데 까마구를 잡았다.” 이카미 그래 인자 마당을 쫓아 드가이, 그 대감이 아주 활에는 취미가 많이 있는 대감이라,

그 집에 대감이. 취미라 카는 거는 머 딴 취미 없고 활놓고 활량, 활량 취미라.

그래 인자 그런 취미로 붙이가 사는데,

아 어떤 사람이 깐챈이를 한 마리 화살에 푹 뀌가지고 마당에 널졌는데,

보이 ‘그거 참 그 활량 그거 활 잘 놓는가배’ 싶어가주고,

“불러, 불러 디리라. 활량쟁이 불러 디리라!” 활량쟁이 불러 딜이가주고 그래 인자 마 조석을 주고 밥도 주고 술도 주고, “나카 이야기 하자꼬, ?에 이야기 하자.” 꼬, 카이, “그래 내가 바뿌게 가야 되겠는데 여기 있어가 되겠십니꺼?” “아, 마 괜찮다꼬 나한테 있이만 괜찮다꼬 있으라꼬 우리는 방도 너르고 샜꼬(많고)한데 나캉 미칠 쉬자.” 꼬. 이래싸 그래 언자 마 약속을 하고 그서 쉬는데.

그 집에 딸이 삼형제가 있었는데 남자는 없고 딸만 서이 있었는데 딸은 두나 치우고 하나이 남았는데,

이 딸도 치아야 과연한 나(나이)도 과연하게 묵었고 이래 치아야 되겠는데,

이 맏딸 두째딸 이거는 전부 활량쟁이한테 치았논 기라.

활 잘 쏘는 거한테 치우고, 또 밑에 있는 것도 활 잘 쏘는 사람한테 치우고,

이래가 언자 전부 활량 사우 봐 가주고, 재인 영감도 활량쟁이고 활량쟁이 저 저 핀짜가 이래 사는데

이래 언자 세월로 보내는데. 그래 인자 ‘마 까마구 이리 끼이가 널쭈는 거 보이 활은 잘 쏘지’ 싶운끼,

“마, 우리 딸캉 결혼해라.”꼬 마. 그래 언자 저거 딸, 딸로 결혼 시기가주고 언자 이래 사는데

마 일년 살고 이년 살고 마 이럭저럭 사는데, 마 한 삼년 이래 사는데

이 사람이 가만이 보이 저거 동서되는 사람, 마, 맏사우캉 두째 사우캉 참 활량쟁이라.

활을 잘 쏜다 말이라. 가만이 본끼네. 저는 아무래도 쏠 줄도 모르는데

그 사람 본끼네 마 저 날라가는 새도 잡고 머 이래 머 꽁도 잡고 머 어 이래 참 잘 쏘, 잘 쏘는데.

한날은 언자 한 삼년 사다가 봄날이라 음석을 잘 해가 채리놓고,

“오늘 우리 마 활놀음 하자.” 고마, 재인 영감이 마 명령을 내린다 말이라. 그래 마 음석을 좋은 거로 마 장만해가 요리를 채리 놓고 묵고,

그 날 머 노래도 부리고 머 활 놓고 머 이래 이래 놀라꼬 해 놨는데,

그래 언자 술이 얼근한이 채가주고 오후에쭘 되가주고 언자,

“활 시험을 보자.” 사우 서이 활량쟁이로 봤으이, “누가 제일 잘 하노 활 시험을 보자.”

그래 인자 이래 인자 저개다가 이런 포를 해놓고여 이 쪽에서 활로 탁 쏘은까네, 그 그걸로 관주(貫珠)라 카는데 그거로 갖다가 떵떵 맞거든.

이래 똘뱅이 쳐 놨는데 그 갖다가 떵떵 맞는데 언자 우에 사우, 중간 사우 마 이래 맞추는데,

이놈은 활도 쓰지도 안하는 기라. 쏠 줄을 몰라논끼네 하지도 안하는 기라.

이래가 인자 술만 먹고 앉았는데, 그래 언자 저거 마누래가 보다가 답답아,

“보소, 여보. 당신도 활량쟁이 아이요 저어 우리 저어 형부들은 다 저거 활을 쏘가 떵떵 맞치고 해샀는데, 당신은 가마이 보고 있어가 돼요. 신명도 안나요? 우리가 봐도 신명 나는데,

당신도 활량쟁이가 그렇기 신명도 없소. 한먼 놔 보시오.”

이란끼 입도 안 띠는 기라. 입도 안 띠고. 여 실컨 앉아 노다가 그래 언자 활로 돌라카는 기라.

저거 마누래가 활로 가아 있는데 활로 준다 말이다, 조가,

그래 언자 활로 그래 언자 활에다가 버타 가지고 딴 사람들은 저거 관주 저거 보고 활로 탕탕 놓는데

이늠은 하늘로 보고 이래 뻐쳐가 있는 기라. 늘 버타가 있는 기라.

그래 딴 사람은 그 떵떵 맞치 가지고 다 좋다꼬 한 번 맞이만 노래를 부르고

머 기상들 노래 부르고 머어 이개 쌌는데 저는 하늘로 치다보고 늘 활로 버타가 있다 말이다.

저거 마누라가 보다가,

“하이고, 여보 답답해 죽겠소. 활로 저리 뻗치가 해야지 와 공중을 뻐치가 있소?” 칸끼네, “어떡 놓소.” 이카미, 팔띠기를 탁 때린까네 마 활도 툭 놨치다 말이다. 기리기가 두 마리 툭 꼽히 가지고 땅에 툭 널찐다 말이다.

“에해 참, 조끔만 더 있었으먼 시 마리 끼일라꼬 했는데, 두 마리 바꿈 안 끼있다 이거 원통해 안 되겠다.” 카미,

“이런 내 활량쟁이는 몬하겠다.” 카미 활로 말가(전부) 뿌질러가 다집어 던지뿌고, “다시는 나는 활량쟁이 안한다고, 너 따문에 활량쟁이 못하겠다.” 카이, 그래 놓으이 재인 영감이 물팍을 내리 치고여, 좋다고 활량쟁이는 일등 활량쟁이라고,

그래 맏시우하고 큰사우하고는 말카 저거집에 쫓아 뿌고

이거는 그 저 디릴사우로 해 가주고 아들도 없이끼네, 망내이 사우를 디릴사우로 해 가지고

활량쟁이 좋다꼬 어 그 저 재인 영감캉 만날(늘) 희롱하고 서로 놀고 이런 세월로 지내더란다.

그 뿌이지 뭐."

- 한국학중앙연구원, (구연 : 정기조 대구 수성구 범어1동) |

● 신참례(新參禮) - 조선시대 신입관리 신고식

: http://blog.daum.net/gijuzzang/7605808

● 성균관(成均館) : http://blog.daum.net/gijuzzang/8515353

● 반촌(泮村) - '서울의 게토(ghetto)' : http://blog.daum.net/gijuzzang/8514778

● <조선시대 문과백서>-조선시대 문과방목(文科榜目) 분석

'느끼며(시,서,화)' 카테고리의 다른 글

| [책의 향기] 조선의 마지막 문장 (0) | 2008.05.30 |

|---|---|

| 북관유적도첩 (0) | 2008.05.28 |

| 금강문 - 밀적금강(사자, 문수동자) / 나라연금강(코끼리, 보현동자) (0) | 2008.05.24 |

| 세잔은 왜 생트빅투아르 산에 그토록 집착했을까 (0) | 2008.05.24 |

| 이가환 - 한밤중의 생각 (0) | 2008.05.23 |