|

| ||||||

| ||||||

|

- 궁중 혼례에 관한 고문헌 국혼정례 국역서 발간 -

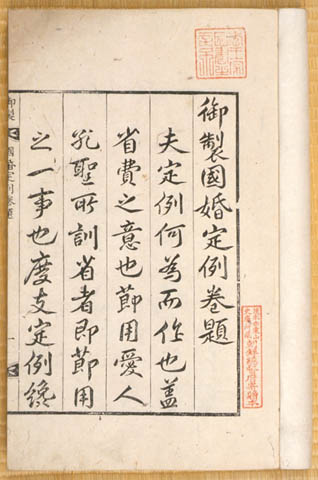

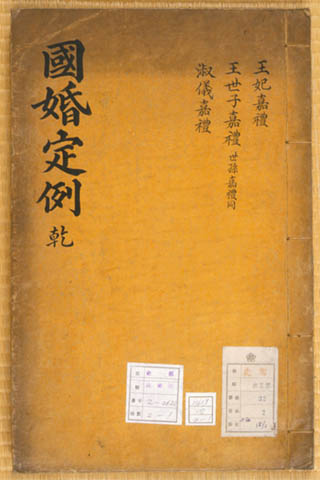

문화재청 국립문화재연구소(소장 김봉건)는 무형문화 관련 문헌 자료를 발굴·수집하고 이를 역주 집대성하고 있는데, 이번에 그 성과물의 하나로 조선 왕실의 혼례에 관한 기록인 『국혼정례(國婚定例)』를 국역하여 발간하였다. 궁중 혼례의 풍속이 사치에 흐르고 국비의 낭비가 심한 것을 우려한 영조(英祖)의 명에 의해, 암행어사로 잘 알려진 박문수(朴文秀, 1691-1756) 등이 1749년(영조 25) 국혼에 관한 정식을 적은 책이다.

따라서 왕실 혼례(國婚)에 대한 상세한 규정을 만들어 궁중 혼수를 줄여 쓰고자 하는 영조의 백성에 대한 따뜻한 마음을 엿볼 수 있다. 제 1책에는 왕비, 왕세자, 세손, 숙의(淑儀)의 혼례에 관한 내용이고, 제 2책은 대군, 왕자, 공주, 옹주의 혼례에 관한 것으로, 신분에 따라 필요한 물품을 다르게 규정하고 있다.

또한 납채(納采), 납징(納徵), 고기(告期) 등 왕실의 혼례 절차에 따라 각종 예식에 소용되는 물품의 종류 및 액수가 항목별로 수록되어 있다. 특히 동뢰연(同牢宴)이라 하여 신랑과 신부가 교배례를 마치고 서로 술잔을 나누는 잔치의 상차림과 혼례복에 관한 규정이 있어 궁중의식 생활의 일단을 잘 드러낸다. 조선후기 혼례의식이나 물품을 이해하는데 소중한 자료라고 할 수 있다. 앞으로도 국립문화재연구소에서는 전통문화 복원의 기본 자료로 활용하기 위하여 민속 관련 문헌자료를 발굴 수집하고 이를 역주 간행할 예정이다.

-----------------------------------------------------------------------------

<임금의 函에는 어떤 예물 담겼을까>

국립문화재硏, 국역 '국혼정례' 발간

|

꽃무늬를 새긴 은 50냥, 대홍색ㆍ초록색 명주 각 16필, 목화 10근,

당주홍 칠을 한 함 1부, 당주홍 칠을 한 상 1좌… 등.

조선시대 왕이 왕비를 맞을 때 혼약이 이뤄진 증거로

왕비집에 예물을 보내는 납징(納徵)에서 사용되던 물품이다.

그러니까 오늘날로 말하면 함 속에 들어가는 예물들이다.

왕비 가례 때 왕이 왕비 측에 보내야할 예물은 이것만이 아니다.

간택 이후 보내는 빙재(聘財)와 별궁예물, 납채(納采), 즉 청혼 이후 보내는 정찬예물과 본방예물까지,

나라에서 제일 큰 혼례이니만큼 절차도 복잡하고 사용되는 물품도 많았다.

문화재청 국립문화재연구소(소장 김봉건)가 최근 국역해 발간한 '국혼정례(國婚定例)'는

18세기 조선 왕실의 혼례의식을 상세하게 보여주는 기록이다.

당시 혼례 풍속이 사치스러워 국비의 낭비가 심한 것을 우려한 영조의 명에 따라

암행어사로 잘 알려진 박문수 등이 영조 25년(1749년)에 지은 책으로

왕실의 혼인에 대한 정례를 만들어 궁중 혼수를 줄여 쓰자는 목적으로 만들어진 것이다.

이 책에는 왕비를 맞는 가례를 비롯해

왕세자가례, 숙의가례, 대군가례, 왕자가례, 공주가례, 옹주가례 등

크고 작은 가례들이 순서대로 기재돼 있다.

또 각 가례별로 혼례의 절차, 의례에 따라 사용되는 예물과

그릇, 잔칫상 차림을 열거해 수량을 한정하고

가례에 소용되는 의복의 종류와 분량까지 세밀하게 명시했다.

왕비 가례의 경우 우선 왕실에서 왕비 집에 청혼하는 납채와 예물을 보내는 납징에서 시작해

왕비측에 결혼 날짜를 알리는 고기(告期), 왕비를 책봉하는 책비(冊妃) 순으로 진행된다.

이어 왕이 왕비집으로 가서 친히 왕비를 맞아 궁궐로 함께 오는 친영(親迎)과

왕과 왕비가 서로 절한 뒤 술과 술잔을 나누는 동뢰연(同牢宴)을 치르고

경우에 따라 왕실의 웃어른인 왕대비와 대왕대비에게 공식으로 인사를 하고 나면

왕실의 혼례가 끝난다.

연구소측은 "국혼정례는 왕실 혼례의 절차와 물품을 매우 세밀하게 규정하고 있어

조선후기 혼례의식이나 물품을 이해하는 데 귀중한 자료가 될 것"이라고 설명했다.

2008년 2월19일, (서울연합뉴스) 고미혜 기자 ihye@yna.co.kr

|

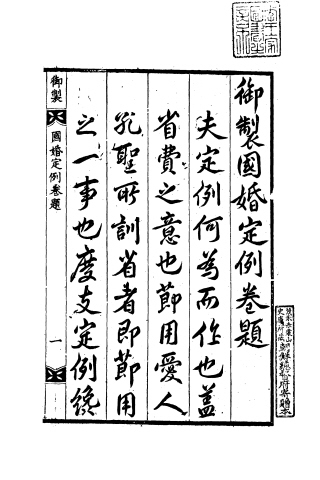

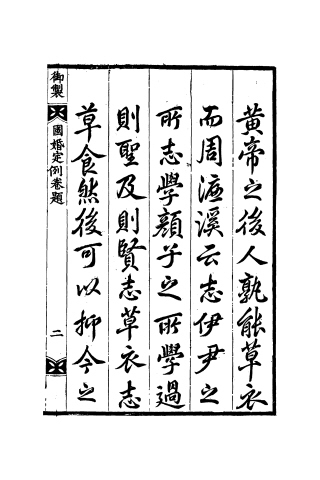

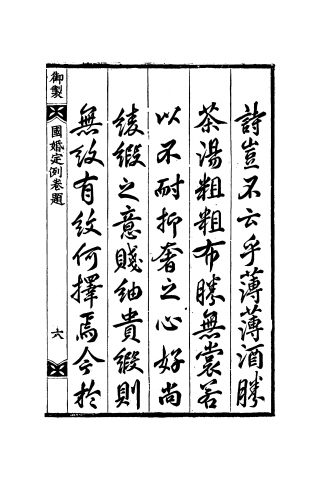

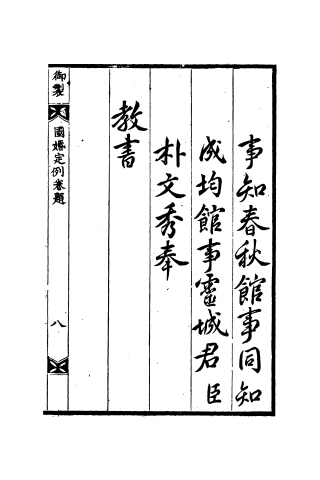

御製國婚定例 卷題 夫定例何爲而作也蓋 省費之意也節用愛人 孔聖 所訓省者卽節用 之一事也 度支 定例纔

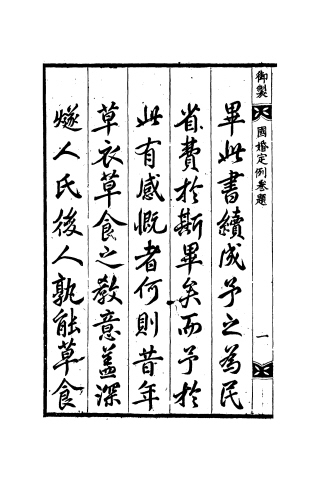

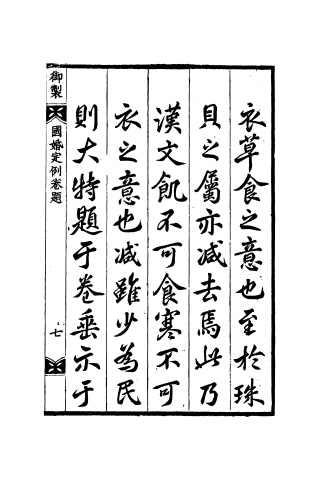

畢此書續成予之爲民 省費於斯畢矣而予於 此有感慨者何則昔年 草衣草食之敎意蓋深 燧人氏 後人孰能草食

黃帝 之後人孰能草衣 而 周瀇溪 云志 伊尹 之 所志學 顔子 之所學過 則聖及則賢志草衣志 草食然後可以抑今之

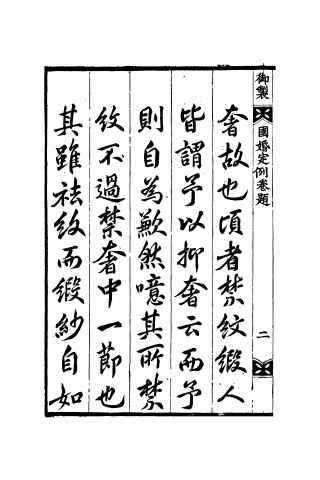

奢故也頃者禁紋緞人 皆謂予以抑奢云而予 則自爲歉然噫其所禁 紋不過禁奢中一節也 其雖祛紋而緞紗自如

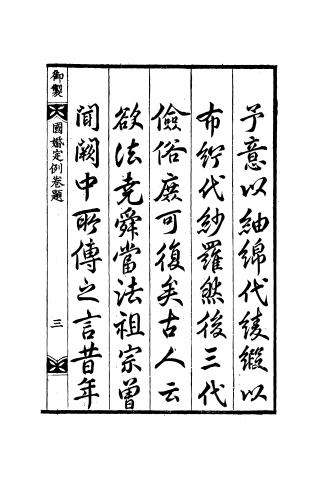

予意以紬綿代綾緞以 布紵代紗羅然後三代 儉俗庶可復矣古人云 欲法 堯 舜 當法祖宗曾 聞闕中所傳之言昔年

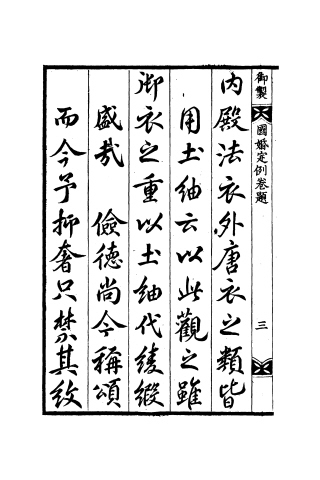

內殿法衣外 唐 衣之類皆 用土紬云以此觀之雖 御衣之以重土紬代綾緞 盛哉 儉德尙今稱頌 而今予抑奢只禁其紋

豈不歉然人或曰君之 衮衣臣之章服皆用本 國所産然後可以禁奢 云而此則予意不然以 舜 之聖德至於冕衣作

繪十二章蓋煥文章之 意也衮衣章服亦臨朝 進見之盛服也此蓋倣 乎冕衣文章立意而其 他奚特禁紋冬以紬綿

夏以布紵禮固當也五 采繪九章於冕服則此 文章也五采盡奇巧於 常服則此不稱也同是 五采奢儉判異以此推

之衮衣章服之有紋若 冕衣之繪五采也噫緞 紗雖祛文其質自如予 本性闊自幼於此等之 服着而爲羞而昔人之

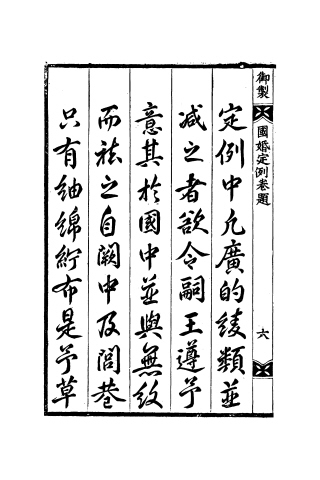

定例中凡廣的綾類竝 減之者欲令嗣王遵予 意其於國中竝與無紋 而祛之自闕中及閭巷 只有紬綿紵布是予草

衣草食之意也至於珠 具之屬亦減去焉此乃 漢文飢不可食寒不可 衣之意也減雖少爲民 則大特題于卷垂示于

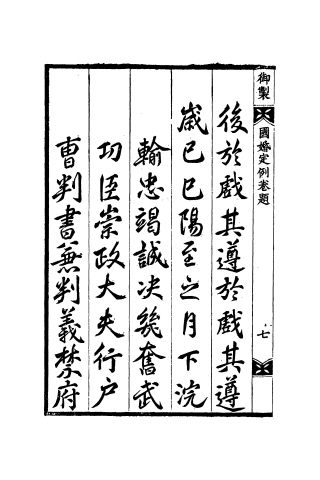

事 知春秋館事 同知 成均館事 靈城君 朴文秀 奉 敎書 |

|

|

畢此書續成予之爲民 省費於斯畢矣而予於 此有感慨者何則昔年 草衣草食之敎意蓋深 燧人氏 後人孰能草食 |

|

黃帝 之後人孰能草衣 而 周瀇溪 云志 伊尹 之 所志學 顔子 之所學過 則聖及則賢志草衣志 草食然後可以抑今之 |

奢故也頃者禁紋緞人 皆謂予以抑奢云而予 則自爲歉然噫其所禁 紋不過禁奢中一節也 其雖祛紋而緞紗自如 |

|

予意以紬綿代綾緞以 布紵代紗羅然後三代 儉俗庶可復矣古人云 欲法 堯 舜 當法祖宗曾 聞闕中所傳之言昔年 |

內殿法衣外 唐 衣之類皆 用土紬云以此觀之雖 御衣之以重土紬代綾緞 盛哉 儉德尙今稱頌 而今予抑奢只禁其紋 |

|

豈不歉然人或曰君之 衮衣臣之章服皆用本 國所産然後可以禁奢 云而此則予意不然以 舜 之聖德至於冕衣作 |

繪十二章蓋煥文章之 意也衮衣章服亦臨朝 進見之盛服也此蓋倣 乎冕衣文章立意而其 他奚特禁紋冬以紬綿 |

|

夏以布紵禮固當也五 采繪九章於冕服則此 文章也五采盡奇巧於 常服則此不稱也同是 五采奢儉判異以此推 |

之衮衣章服之有紋若 冕衣之繪五采也噫緞 紗雖祛文其質自如予 本性闊自幼於此等之 服着而爲羞而昔人之 |

|

詩豈不云乎薄薄酒滕 茶湯粗粗布膝無裳若 以不耐抑奢之心好尙 綾緞之意賤紬貴緞則 無紋有紋何擇焉今於 |

定例中凡廣的綾類竝 減之者欲令嗣王遵予 意其於國中竝與無紋 而祛之自闕中及閭巷 只有紬綿紵布是予草 |

|

衣草食之意也至於珠 具之屬亦減去焉此乃 漢文飢不可食寒不可 衣之意也減雖少爲民 則大特題于卷垂示于 |

後於戱其遵於戱其遵 歲己巳陽至之月下浣 輸忠竭誠決幾舊武 功臣崇政大夫 行戶 曹判書 兼 判義禁府 |

|

|

- 한국학중앙연구원 장서각 소장, 국학자료 원문에서 기주짱 정리

'알아가며(자료)' 카테고리의 다른 글

| [고종이 독일황제에게 보낸 밀서] '을사늑약 원천 무효' (5) (0) | 2008.03.03 |

|---|---|

| [고종이 독일 황제에게 보낸 밀서] 고종 황제의 재평가 (0) | 2008.03.03 |

| 정말 신문고(申聞鼓)를 두드렸을까 (0) | 2008.02.29 |

| 불교조각의 감정 (0) | 2008.02.27 |

| 불교조각승려(彫刻僧) 색난(色難) (0) | 2008.02.25 |