(1) 석가탑 중수기(重修記) 발견

고려시대 초, 중기에 작성된 불국사 석가탑 중수기가 발견된 사실이 밝혀졌다.

석가탑 중수기는 지난 66년, 불국사 석가탑을 해체할 때

무구정광다라니경과 함께 사리함에서 발견돼 국립중앙박물관이 보관해 왔다.

중수기는 불국사 사적과 석가탑 중수 내력이 담겨있어

판독여부에 따라 한국불교사에 큰 영향을 줄 것으로 보인다. - 2005년 9월 15일

1. 확인 경위

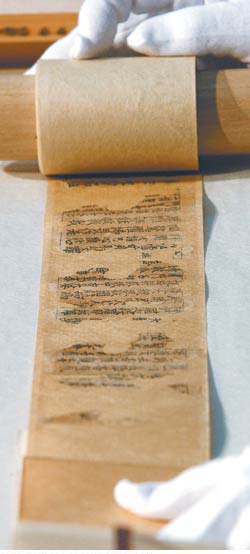

1966년 석가탑의 해체 수리시 탑내에서 발견된 일괄 유물 가운데 하나로서

‘묵서지편(墨書紙片)’이란 명칭으로 학계에 보고되어 있던 유물이다.

1988년 10월부터 1989년 2월까지 동시에 출토되었던 무구정광대다라니경을 보존처리한 바 있고,

이어 1997년 9월부터 1998년 12월까지 이 ‘묵서지편’의 본격적인 보존처리를 위한 상태조사를 실시하였다.

흙가루 등 이물질을 제거하고 겹겹이 쌓여 있는 종이쪽들을 펼치는 기초적인 작업을 진행하였고

현재 110여 쪽의 종이편으로 분리되어 국립중앙박물관 수장고에 보관되어 있다.

2. 확인 내용

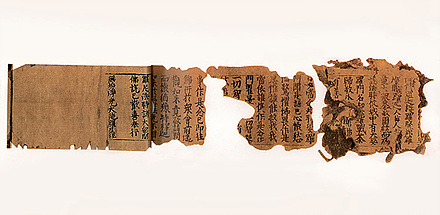

묵서로 된 “(佛)國寺无垢光淨塔重修記” 라는 제하의 고려시대에 이루어진 중수 내용을 이두를 사용하여

기록한 것을 확인하였다. 중수한 시기는 내용 중에 보이는 太平[중국 요(遼)나라 연호(年號)] 18년(1038년, 고려 정종<靖宗>대)인 것으로 추정된다.

또한 ‘佛國寺西石塔重修形止記’라는 제하의 중수 당시의 상황과 전말을 기록한 내용과

다라니경으로 추정되는 사경편 등도 확인된다.

3. 확인 의의

현재까지 석가탑의 중수기록이 확인되지 않았으나 고려시대에 중수된 사실이 처음으로 확인되었다.

고려시대에 석가탑을 ‘무구광정탑’ 또는 ‘서석탑’으로 불렀음을 알 수 있게 되었다.

4. 향후 계획

이 중수기 등에 대한 판독작업은 내년부터 착수할 예정이며 결과가 나오는 대로 공표할 예정이다.

14일 공개된 불국사 석가탑 중수기 제목에 지금의 석가탑을 지칭하는

당시 용어 '무구광정탑'(无垢光淨塔)은 '무구정광탑'(无垢淨光塔)을 잘못 쓴 것임이 밝혀졌다.

이렇게 잘못 쓴 글자 순서는 뒤바꿔 읽어야 한다는 부호가 문제의 두 글자 '광정'(光淨)에서 발견됐다.

이 같은 사실은 고서연구가인 박철상 씨가 국립중앙박물관에서 사진 1장 형태로 공개한

'불국사 무구광정탑 중수기'(佛國寺 无垢光淨塔 重修記)를 세밀히 검토한 결과 15일 밝혀졌다.

박씨는 "석가탑에서 1966년에 '무구정광대다라니경'이 발견된 점에서 미뤄볼 때

이와 연관해서 탑 이름을 지었다면 당연히 '무구정광탑'이라 해야 할 터인데,

'무구광정탑'이라는 명칭이 나온다 해서 박물관이 제공하는 중수기 사진 중

문제의 구절 '광정'(光淨)을 확대해 본 결과 뒤바뀐 사실을 확인했다"고 말했다.

두 글자를 뒤바꿔 썼으니, 읽을 때는 순서를 바꿔야 한다는 표시로

이 석가탑 중수기에는 '光淨'의 光과 淨 두 글자 오른쪽 귀퉁이에

각각 ' ’' 비슷한 부호를 표시해 놓았다.

'무구광정탑중수(无垢光淨塔 重修) 기(記)'에는 부호가 선명하다

이 부호에 대해 박씨는 "조선시대 고문서에서는 매우 흔하게 발견되는 것으로

글자가 뒤바뀌었으니 반대 순서로 읽어야 한다는 의미"라고 말했다.

박씨는 "석가탑 중수기가 박물관 발표처럼 만약에 1038년에 작성됐다고 하면,

좀 더 면밀한 자료 조사가 있어야겠지만 이런 표기법으로는 매우 이른 시기에 속하는 것이 분명하다"고

덧붙였다.

이번에 공개된 석가탑 출토 다른 문건에서는

석가탑을 가리켜 '서석탑'(西石塔)이라고도 표기하고 있다는 사실도 밝혀졌다.

-2005.09.16, (서울=연합뉴스) 김태식 기자

==================================================================================

(2) "탑 중수기 왜 30년간 검토 안됐나"

국립중앙박물관이 14일 불국사 석가탑 중수기(重修記) 발견을 시사하자

경주지역에서는 30여년 전에 발견된 유물이 지금껏 검토안된 이유에 의문이 제기됐다.

경주지역 문화단체들은 "석가탑 해체공사가 지난 66년 10월 13일 실시돼 탑신부 2층 사리함에서

중수기가 발견됐다고 하는데 지금까지 그 존재가 외부에 알려지지 않은 이유를 알 수 없다"고 밝혔다.

이들은 "해체공사로부터 39년간 거론안된 중수기가 갑자기 발견됐다면

중앙박물관이 뒤늦게 소장유물의 존재를 확인했다고 볼 수 밖에 없다"며 느슨한 문화 행정을 질타했다.

경주 향토사학계에서는 "중앙의 문화재 관계자들이 30여년간 중요 유물에 대해 연구는 커녕

검토조차 않은 것은 직무유기에 가깝다"고 비판했다.

실제로 중앙박물관은 해체 수리 당시 '묵서피지'라는 명칭으로 보고서에 기록했으나

실물 파악을 않다가 90년대말에야 보존처리에 들어간 것으로 나타났다.

경주 문화단체 관계자들은 "중수기에 대한 본격 연구가 진행되고 관련 기록이 확인되면

신라문화 파악에 도움이 될 것"이라고 예상했다.

불국사측은 "해체공사에서 이같은 유물이 발견됐다는 사실을 이번에야 파악했다"며

"불교사 및 문화재 연구에 중요한 자료가 될 것"이라고 평가했다.

- 2005년 9월 14일, 경향

뚜껑 연 '판도라 상자' 석가탑 중수기

김대성, 무구정광다라니경 등 전면 재검토 불가피

존재와 실체가 공개된 경주 불국사 석가탑 중수기는 '판도라 상자'에 비유될 수 있다.

중수기를 포함한 문건은 1966년 10월, 석탑을 해체할 당시에는

전체가 마치 떡처럼 하나로 눌어 붙어 있다가 현재까지 낱장 기준으로 총 110쪽이 분리된 상태다.

석가탑 출토 유물을 일괄로 소장한 국립중앙박물관은

중수기를 비롯한 이들 문건 중 11세기 무렵에 석가탑을 중수(重修)하면서 그 내력을 기록한

'(불)국사 무구광정탑 중수기(<佛>國寺无垢光淨塔重修記)' 실물 사진 단 1장만을 공개했다.

하지만 중수기 1쪽 분량에 지나지 않는 이 사진에 수록된 내용만으로도 놀라울 만한 대목이 들어 있다.

이 사진은 '(불)국사 무구광정탑 중수기(<佛>國寺无垢光淨塔重修記)'라는 제목이 보이고 있는 것으로 보아

중수기 첫 대목으로 생각되고 있다.

이 문건 첫 줄은 당장 불국사가 개창되던 시대로 거슬러 올라가 그 내력을 이야기하고 있다.

이에 의하면

(신라) 제35대 경덕대왕(景德大王) 시대에 재상이었던 대성(大城) 각간(角干)이 어찌어찌했으며,

(그 뒤를 이은) 혜공대왕(惠恭大王)이 어떻게 했으며,

그 뒤에 고려 태조 신성대왕(神聖大王)과 혜종대왕(惠宗大王)을 지나 어찌어찌 되어 어디에 이르렀으니

285년이다고 한다.

사진으로 공개된 문건 마지막 구절에 보이는 285년이란

아마도 신라 제35대 경덕왕 시절에 재상이자 각간 벼슬에 있던 김대성(金大城)이란 사람이 발원해

불국사가 착공된 지 285년이 흘렀다는 의미가 될 듯하다.

박물관 배포 보도자료에 의하면

중수기는 아마도 태평(太平) 18년에 석가탑을 중수하면서 그 내력을 담은 기록일 가능성이 농후하다.

태평이란 연호는 중국에서는 더러 사용되었지만 이 경우는 요(遼)나라에서 사용한 연호가 확실하다.

따라서 그 18년이라면 서기 1038년, 고려 제3대 정종(靖宗) 재위 4년이 된다.

따라서 중수가 이뤄진 1038년에서 285년을 거슬러 올라가면 서기 753년이 된다.

이 때는 신라 제35대 경덕왕 재위 12년이 되는 시점이며 당나라 연호로써는 천보(天寶) 12년 시점이다.

박물관이 공개한 이 문건은 각각 아래와 위쪽 일부가 훼손되어 자세한 내용을 파악하기는 어렵다.

그렇지만 대강 무엇을 이야기하고 있는지는 명백하다.

그것은 삼국유사에 '대성(大城)이 2세 부모에게 효도하다'는 제하로 수록된

불국사 창건 내력과 똑같은 사실을 전하고 있다.

이 삼국유사 이야기에는 김대성이 불국사 창건을 발원하고 그것이 완성되기까지 과정과 관련해

두 가지 계통의 기록을 아울러 소개하고 있다.

하나가 향전(鄕傳)에서 추린 기록인 반면

다른 한 가지 계통 이야기는 불국사에 전해 내려오는 사찰 기록이라고 삼국유사는 말하고 있다.

이번에 공개된 중수기는 이 두 가지 기록 중에서도 사중기(寺中記),

즉, 불국사에 전해지고 있던 사찰 자체 기록을 빼다 박았다.

즉, 삼국유사가 인용한 불국사 기록은 다음과 같다.

"경덕왕 때 대상(大相)인 대성(大城)이 천보(天寶) 10년(751) 신묘(辛卯)에 불국사를 짓기 시작했다.

혜공왕 시대를 거쳐 대력(大歷) 9년(774) 갑인(甲寅) 12월 2일에 대성이 죽자 나라에서 이를 완성했다."

그러면서 전혀 상이한 두 가지 기록을 나열한 다음 삼국유사 찬자는

"어느 쪽이 옮은 지 알 수 없다"는 평가를 내리고 있다.

이번에 공개된 석가탑 중수기가 말하는 불국사 기공 시점(753년)과

삼국유사에 인용된 시점(751년)이 2년 차이를 보이는 것으로 생각되지만,

그 차이가 크지 않을 뿐더러, 그 골자는 서로 빼다 박았다.

실상 똑같은 기록이라고 봐야 한다.

11-12세기 고려시대 석탑 중수기(重修記) - 1966년 석탑 해체 때 다라니경과 함께 출토

고려시대 초. 중기인 11-12세기 무렵에 작성된 불국사 석가탑 중수기(重修記)가 발견됐다.

한지에 묵서로 작성된 이 중수기는 깨알 같은 무수한 글씨로

불국사 사적은 물론 석가탑을 중수한 내력을 담고 있는 것으로 알려져

판독 여하에 따라 한국 불교사를 새로 쓰게 할 획기적인 자료로 평가된다.

이 중수기는 1966년 10월 13일, 불국사 석가탑을 해체하는 과정에서

탑신부(塔身部) 2층에 안치된 사리함(舍利函)에서 무구정광다라니경(국보 126호)과 함께 발견돼

국립중앙박물관에 보관돼 왔으나 그동안 존재가 전혀 알려져 있지 않았다.

박물관 이영훈 학예연구실장은 "석가탑 중수기는 현재 보존 처리 중에 있으며,

아직 자세한 내용은 알 수 없으나, 고려시대에 작성됐으며, 석가탑 중수기라는 정도만 파악되고 있다"면서

"이 묵서에 담긴 상세한 내용은 보존처리가 완료되고 그에 대한 상세한 연구가 있어야 알 수 있을 것"

이라고 14일 말했다.

이 묵서는 1966년 석가탑 해체 수리 당시에는 '묵서피지'라는 이름으로만 보고서에 남아 있었으나,

그 실물이나 존재 자체는 아예 파악된 적이 없다가

90년대말에 관련 유물을 조사하는 과정에서 발견돼 보존처리에 들어갔다.

박물관 관계자들 전언에 의하면 이 묵서는 손바닥 만한 크기로 수 백장이 뒤엉켜 있었으며,

각 낱장에는 붓으로 쓴 글씨가 무수하게 기록돼 있었다.

박물관이 현재까지 일단 이렇게 뒤엉킨 묵서 뭉치에서 개별 낱장들을 떼어내는 데 성공했으며,

이에 따라 조만간 문서 내용에 대한 본격적인 연구에 착수할 예정이다.

그렇지만 묵서 중에 고려시대 초. 중기에 해당되는 중국 연호가 보이고 있고,

석탑 중수와 관련되는 내용을 담고 있다는 사실 정도는 현재까지 파악된 것으로 알려졌다.

- 2005-09-15 (서울=연합뉴스) 김태식 기자

석가탑 고려시대 중수기 39년간 수장고에 묵혔다

| 국립중앙박물관, 1966년에 발굴, 1998년에 사실 확인후 연구안해

국립중앙박물관이 1966년 불국사 석가탑(국보 21호) 안에서 발굴된 11세기 고려시대 중수기(重修記, 건축물 등의 낡고 헌 것을 고친 뒤 그 내용을 기록한 것) 등을 39년 동안 보존처리는 물론 제대로 조사도 않은 채 수장고에 묵혀 왔던 것으로 드러났다.

국립중앙박물관은 14일, 연합뉴스가 “중수기가 있다”고 보도하자 “1997~98년 흙가루 등 이물질을 제거하고 겹겹이 쌓인 종이쪽을 펼치는 기초 작업을 해 110여 쪽의 종이편으로 수장고에 보관하고 있다”며 “내년부터 정리와 조사에 들어갈 예정’이라고 밝혔다.

그러나 “당시 연구자들이 사망하거나 이직(離職)하면서 연구가 진행되지 않았다”는 이날 중앙박물관 한 관계자의 해명에서 드러나듯 박물관이 이같은 중요 유물의 연구·관리를 소홀히했다는 점이 문제로 불거지고 있다.

중수기는 1966년 불국사 석가탑(국보 21호)을 해체 수리할 당시, 석탑 안에서 발견됐다. 중앙박물관은 “중수 내용을 볼 때 1038년 고려 정종(靖宗) 때 중수한 것으로 추정된다”고 밝혔다. 종이에 먹으로 쓴 이 중수기는 1966년 발견 당시 ‘종이 뭉치’ 형태로 나왔다. 당시 보존처리 기술로는 복원이 불가능해 ‘묵서지편’(墨書紙片 · 먹으로 쓴 종이뭉치)이라고 이름붙여 중앙박물관이 소장해왔다.

발견 후 31년이 지난 1997년에야 ‘종이 뭉치’의 낱장을 떼어 내는 과정에서 ‘중수기’라는 글씨와 11세기 중국 연호(年號) 기록 등을 찾아내면서 고려시대에 제작된 석가탑 중수기라는 사실이 처음 밝혀졌지만, 그나마 박물관의 관계자 몇몇만 알고 그대로 묵혀뒀다. 석가탑은 다보탑과 더불어 8세기에 창건된 불국사의 대표적 탑이다. - 2005-09-15, 조선, 신형준기자

|

==================================================================================

|

(3) 석가탑 중수기, 아직 제대로 해석 못해 |

|

국립중앙박물관 “다라니경은 신라 것” “일부 사리장치 고려때 만들어 넣었을수도” 논란 인정 전문가들 “발견 유물 제작 연대 가리는 것이 급선무” |

| 28일 국립중앙박물관 교육관에서 열린 ‘석가탑 유물 관련 종합 경과 보고’는

논란이 됐던 무구정광대다라니경 제작 시기 등에 대해 중앙박물관측의 공식 입장을 밝히는 자리였다. 이 같은 중요성 때문인지 김홍남 관장, 김성구 학예연구실장, 이내옥 유물관리부장 등 30명 이상의 직원이 대거 참석했다. 답변은 이 부장이 대부분했다.

중앙박물관은 무구정광대다라니경의 제작 시기를 ‘8세기 초 통일신라시대 제작’으로 못박았다. 이날 배포한 보도자료에서도 “석가탑 중수기(=보수기) 등에 대한 내부 연구자의 판독 결과 무구정광대다라니경의 제작 시기를 기존 통설과 달리 설정할 특별한 증거를 발견할 수 없었다”고 했다.

그러나 막상 논란의 출발점이 된 ‘석가탑 중수기’에 대한 질문에 대해서는 “아직 제대로 해석하지 못했다”고 말했다. 박물관측은 각 분야 전문가들로 조사위원회를 구성해 곧 종합 결과를 발표할 방침이라고 말했다.

◆ 중수기, 해석 못했다 석가탑은 8세기 중반 세워진 이래 한 번도 보수가 되지 않은 것으로 생각돼 왔다. 그러나 2005년 ‘중수기’의 존재가 알려지면서 석가탑을 11세기 초반에 보수한 사실이 알려졌다. 석가탑에서 발견된 유물 일부도 고려 때 것이 있는 셈이다. 문제는 무구정광대다라니경이다. 통일신라 것인가, 아닌가. 전문가들은 “중수기에 적힌 유물과 석가탑에서 출토된 유물을 면밀히 비교하는 작업이 그래서 필요하다”고 말한다.

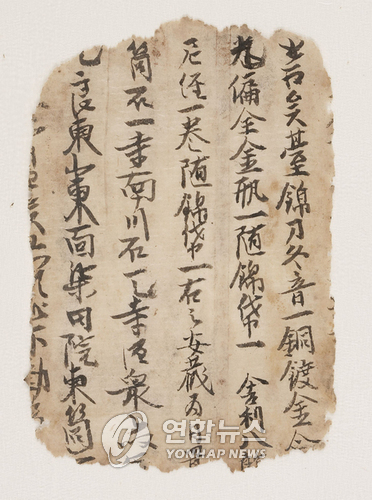

중수기에는 여러 봉안품의 목록이 적혀 있다. 일부 학자들은 이 유물 목록을 두 부류로 나눈다. 무구정광대다라니경이 언급된 부분에 묘사된 유물은 석가탑을 창건한 서기 8세기 때 넣었던 것인데 고려 때 보수하면서 다시 넣은 것이고, 그 다음 부분에 나온 목록은 고려 때 것으로 해석했다.

이같은 주장은 여러 언론에도 소개됐다. 중앙박물관은 그러나 이날 기자회견장에서 “어느 유물을 통일신라 것으로 볼지, 어느 것을 고려 것으로 볼지에 대한 답변은 지금 못한다. 나중에 조사위원회에서 연구한 뒤 결과가 정확해지면 발표하겠다”고 했다.

이날 배포한 보도자료에서는 “중수기를 중앙박물관이 판독했으며, 이에 따라 무구정광대다라니경의 제작 시기를 통일신라시대로 본다”고 적었다. 박물관은 기자회견 때 “중수기를 아직 정확히 해석한 것은 아니다”라고 말했다. 중수기 존재가 언론에 알려진 이후 1년6개월이 지나도록 제대로 해석을 하지 못했다고 인정한 셈이다.

◆ 왜 사리장치 기록이 없을까 석가탑 사리공(사리를 넣기 위해 석탑 몸체에 구멍을 낸 곳)에서는 금동방형사리외함, 그 안에 들은 은제사리 내 · 외합과 녹색유리병, 그리고 금동방형사리합, 은제사리호 등이 나왔다.

이 유물들은 중수기 존재 사실이 알려지기 전까지는 모두 통일신라 것으로 판단됐다. 이제는 다르다. 일부 연구자들은 금동방형사리합이나 은제사리호는 고려 초기 것으로 추정한다. 이내옥 부장 역시 “사리장치의 제작 시기에 대해서는 논란이 있을 수 있다”고 인정했다. 그러나 사리장치의 가장 바깥에 위치해 사리장치의 ‘모태’격이 되는 금동제사리외함과 그 중심에 담긴 은제사리 내 · 외합, 녹색유리병만큼은 통일신라 것이 분명하다는 것이 일치된 견해다. 또한 이 유물들은 사리장치의 핵심유물이다. 불교 최고의 성보(聖寶)인 사리 46과를 담았기 때문이다. 그러나 석가탑 중수기에는 은제사리 내·외합과 녹색유리병으로 볼 수 있는 것이 전혀 없다. 석가탑 중수기에 적힌 유물 목록이 고려 것이 아닌가 의심하게 만드는 이유도 여기에 있다. 박물관측은 이에 대해 “앞으로 연구해 보겠다”고 답했다.

◆ 사리 과수(개수)는 왜 다를까 석가탑에서는 사리가 모두 48과가 나왔다. 녹색유리병에서 46과, 나머지 사리장치에서 모두 2과가 나왔다. 그런데 중수기에서 사리 과수를 명확히 기록한 부분은 ‘사리를 8과 넣었다’는 문장뿐이다.

중수기대로라면 통일신라시대에 넣었던 사리 8과를 고려시대에 도로 넣고 더 이상 추가하지 않았는데, 어떻게 사리가 48과가 됐을까? 박물관측은 “그래서 우리도 조사위원회를 구성해서 앞으로 그런 사실들도 연구해 보겠다”고 말했다.

◆ 탑에 돌도끼 봉안? 석가탑 중수기에서 일부 학자들이 고려시대 봉안품으로 해석하는 유물 중에는 ‘돌도끼 2점’도 있다. 그러나 석가탑에서는 돌도끼가 나오지 않았다. 탑에 돌도끼를 넣는 경우도 없다. 봉안품 해석을 제대로 못한 것이다. 박물관에 이에 대해서도 “조사위원회에서 돌도끼 문제도 검토하겠다”고 말했다.

- 2007-03-29 조선, 신형준 기자 hjshin@chosun.com

|

==================================================================================

(4) ‘석가탑 중수기 판독문’에 백지 두 쪽

세계 최고(最古)의 목판인쇄물로 알려진 ‘무구정광대다라니경’의 제작연도에 의문이 제기된 것과

관련해 진실의 열쇠를 쥐고 있는 ‘석가탑 중수기(重修記=보수기) 판독문’에

글씨가 전혀 쓰이지 않은 백지(白紙) 두 쪽이 포함돼 있는 것으로 밝혀졌다.

국립중앙박물관은 “문서 맨 마지막 부분으로 원래부터 백지였다”고 주장하고 있다.

그러나 전문가들은 “명확한 증거나 자료 공개 없이 백지였다고 주장하는 것은 납득할 수 없다”고

맞서 논란이 예상된다.

중수기 판독문은 원래 중앙박물관이 지난 3월 언론에 공개한 것이다.

박찬숙 한나라당 의원은 23일 그중 백지가 두 쪽 있음을 본지에 확인했다.

박 의원 측은 “중앙박물관이 ‘석가탑 중수기’라고 판독한 부분은 모두 32쪽이었으나

공개된 판독문은 모두 30쪽 분량”이라며

“중앙박물관이 백지라고 주장하는 부분은 ‘석가탑 중수기’ 중 ‘70쪽’과 ‘71쪽’으로 분류된 곳”

이라고 밝혔다.

석가탑을 보수한 사실을 기록(1024년)한 ‘석가탑 중수기’는

원래 종이(가로 50cm, 세로 30cm 정도) 5장을 붙여 한 장으로 만든 것이다.

이 종이를 여러 번 접어서 탑 안에 넣었고, 1000년 세월이 지나면서 접힌 부분이 모두 훼손됐다.

‘석가탑 중수기’는 또 ‘보협인다라니경’ 등 고려시대의 다른 문서들과 함께 놓여 있었다.

이 종이들이 서로 떡처럼 뭉쳐 있어 발견 당시에는 그냥 ‘묵서지편’(墨書紙片)이라고 불렸다.

1997년 ‘묵서지편’을 낱장으로 떼어내는 과정에서 ‘석가탑 중수기’ 역시 낱장으로 분리됐다.

이때 문서 배열이 뒤엉키게 됐다. 접힌 부분이 낱장처럼 분리된 탓이다.

중앙박물관은 우선 ‘묵서지편’에서 종이가 분리돼 나온 순서대로 번호 매기기를 했고,

이에 따라 ‘묵서지편’은 모두 110장이 됐다. 중앙박물관에 따르면,

이중 ‘석가탑 중수기’는 ‘묵서지편’ 중 ‘47번~78번째’에 순서대로 자리하고 있었다.

중앙박물관은 이 중 70, 71번째가 ‘백지’였으며,

이 부분은 글씨가 적히지 않은 문서의 마지막 부분인데,

접힌 뒤 찢어져 훼손되는 과정에서 중간 부분으로 들어가게 된 것이라고 해명했다.

박 의원측은 “70쪽과 71쪽이 원래부터 백지라면,

1966년 발견 당시 상황에 맞게 종이를 되접어 보는 등 백지일 수밖에 없다는 사실을 ‘증명’할 것”을

다시 요청했다.

그러나 중앙박물관은 “(석가탑 중수기를 포함한) 묵서지편 전체가 완전 해석이 돼

개별 낱장의 원래 위치를 확인할 수 있을 때 분명하게 알 수 있을 것”이라고만 답했다.

- 2007-04-24 조선, 신형준 기자 hjshin@chosun.com

================================================================================== (5) 석가탑 완공시기 9년 앞당겨야… ‘석가탑 중수기’ 새 해석 다라니경 40년만의 나들이 - 국립중앙박물관이 40년간 보관해 온 무구정광대다라니경(국보 126호)의 나들이를 위해 학예직원이 포장하고 있다. 이 무구정광 다라니경은 조계종 불교중앙박물관에서 열리는 ‘불국사 석가탑 출토 사리장엄구 특별전시’에 선보인다. ○ “742년에 완성”… 다라니경 제작연대에도 영향

“불국사 석가탑은 742년에 완성됐다.”

문화재위원인 박상국 전 국립문화재연구소 예능민속실장은 최근 ‘신라사학보 9집’에 기고한 글에서

“석가탑 중수기(重修記·수리 내용을 적은 글·1024년)에 따르면

석가탑 완공 연대가 742년임이 확실해졌다”며

“따라서 석가탑에 봉안된 무구정광대다라니경은 적어도 742년 이전에 간행된 것으로 보인다”고 말했다.

이는 그동안 학계가 추정한 석가탑 완성 연대인 751년보다 9년 앞서는 것.

석가탑 완공 시기는 국내 최고(最古) 목판본인 다라니경의 제작연대와 직결되는 중요한 문제다.

얼마 전 국립중앙박물관이 석가탑 중수기를 공개한 뒤

석가탑의 완성 시기가 혜공왕대(765∼780년대)라는 해석도 나오면서

석가탑 창건 연대를 둘러싼 논란이 계속된 터라 박 위원의 해석은 학계의 관심이 되고 있다.

중수기에는 ‘天寶元年壬午元成立(천보원년임오원성립)’이라고 적혀 있다.

석가탑이 천보원년(742년)에 세워졌다는 뜻이다.

그동안 중수기를 해독한 연구자들은 이 기록 뒤에 ‘惠恭大王矣代(혜공대왕의대)…成立(성립)’이

뒤따른다는 점을 들어 석가탑을 742년에 짓기 시작해 혜공왕대에 완성한 것으로 봤다.

그러나 박 위원은 “742년에 석가탑이 세워졌다는 표현이 분명히 나와 있고

이어 나오는 혜공왕대는 정확한 연대가 언급되지 않는다”고 지적했다.

탑의 창건연대를 정확히 쓰지 않는 경우는 드물다는 것.

박 위원은 “혜공왕대는 석가탑 완성 후 최소 23년이 지난 때라 석가탑 주변의 지반이 내려앉거나

탑이 기울어져 탑을 보수했을 것”이라고 말했다.

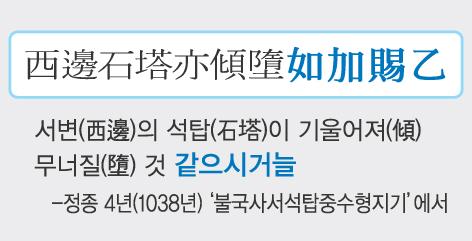

또 다른 석가탑 보수기록인 ‘불국사서석탑중수형지기(佛國寺西石塔重修形止記 · 1038)’에도

‘천보원년임오원개창(天寶元年壬午元開,)’이라는 기록이 있다.

중수기와 중수형지기의 기록으로 볼 때

석가탑이 742년에 완성됐다는 점은 의심의 여지가 없다는 게 박 위원의 주장이다.

그는 “석가탑 건립부터 중수기가 작성된 1024년까지 285년이 걸렸다는 기록으로 볼 때

석가탑 건립이 시작된 때는 740년경으로 보인다”고 지적했다.

또 박 위원의 검토 결과 중수기와 중수형지기의 필체는 같은 것으로 나타났다.

그는 “중수기가 훼손되거나 1024년 당시 봉안하지 못해 1038년 중수형지기를 봉안할 때

중수기를 함께 필사해 봉안했을 것”이라고 설명했다.

○ 남동신 교수 “석가탑 중수기는 다보탑의 것” 주장

한편 덕성여대 사학과 남동신 교수는 최근 한국역사연구회 웹진에 기고한 글에서

“중수기에 적힌 석탑 보수용 부재(部材) 명칭과 모양으로 볼 때

석가탑에서 발견된 중수기는 다보탑 중수기로 보인다”고 밝혀 또 다른 논란이 예상된다.

중수기에는 ‘앙련대(仰蓮臺) 화예(花예) 통주(筒柱)’가 등장한다.

남 교수는 통주를 다보탑 상층부의 대나무 모양 돌기둥 8개로,

통주가 떠받치고 있는 활짝 핀 연꽃 모양의 연화대좌는 앙련대로 봤다.

꽃술을 뜻하는 화예는 탑 3층의 8각 옥개석을 떠받치는 꽃술 모양의 기둥이라고 해석했다.

- 2007-05-16, 동아, 윤완준기자 zeitung@donga.com

중앙박물관 판독 정확성 여부 논란

==================================================================================

무구정광다라니경 제작 시기와 관련해 해석의 열쇠를 쥐고 있는 묵서지편이 해독돼 27일 공개됐다.

발표자인 이승재 서울대 언어학과 교수와 노명호 서울대 국사학과 교수는

신라제작설과 고려제작설 모두 가능하다고 했다.

- 2007년 10월 27일

==================================================================================

(6) 석가탑 중수기 담은 묵서지편 판독

석가탑 창건 최대 10여년 늦춰져고려때 지진 피해 탓 중수 확인

1966년 경주 불국사 내 석가탑 해체 현장. 탑의 사리공(사리 안치를 위해 탑신에 뚫은 구멍)에서

각종 사리장치 유물들과 함께 무구정광대다라니경이 발견됐다.

석가탑은 그동안 통일신라시대인 8세기 초 지어진 후 한 차례도 수리되지 않은 채 보존돼온 것으로

믿어져 왔다. 하지만 석가탑에서 함께 출토된 종이뭉치(묵서지편)가

석가탑을 두 차례 해체ㆍ복원한 기록을 담은 중수기임이 2005년 밝혀지면서

석가탑 출토 유물 모두가 신라 때 만들어진 것이라는 ‘정설’은 흔들리기 시작했다.

현존하는 세계 최고(最古)의 목판인쇄물 무구정경의 제작연대뿐 아니라

불국사와 석가탑의 창건 연대, 석가탑 중수 원인 등을 밝혀줄 묵서지편의 내용은

그래서 ‘판도라의 상자’에 비유됐다.

무구정경 신라 제작설의 기타 근거들

서울대 노명호 국사학과 교수와 이승재 언어학과 교수의 판독 결과에 따르면,

묵서지편은 ①현종 15년 불국사무구정광탑중수기(顯宗 15年 佛國寺无垢淨光塔重修記)

②현종 15년 불국사무구정광탑중수형지기(顯宗 15年 佛國寺无垢淨光塔重修形止記)

③정종 4년 불국사서석탑중수형지기(靖宗 4年 佛國寺西石塔重修形止記)

④정종 4년 불국사서석탑중수형지기 추기(靖宗 4年 佛國寺西石塔重修形止記 追記) 등

총 4개의 문건으로 구성됐다.

무구정광탑과 서석탑은 모두 석가탑의 이전 이름이며,

형지기는 중수기에 빠진 내용과 수리 비용 등을 약식으로 기록한 문서다.

이중 논란의 핵심인 무구정경이 신라 때 것이라는 기록은 ①에,

고려 때 넣은 것이라는 기록은 ④의 문건에 등장한다.

이승재 교수는 “묵서지편만으로 무구정경의 연대를 단정하기는 어렵지만,

설령 고려 때 납입된 것이라고 할지라도 그것이 고려 때 제작된 것이라고 볼 근거는 없다”며

“신라 때 인쇄된 것을 보존하고 있다가 넣었을 가능성도 있다”고 밝혔다.

서지학 전공자인 천혜봉 조사위원장(성균관대 명예교수)과 박상국 문화재위원은

“이미 일본과 중국의 서지전문가들이 무구정경의 서체나 종이의 재질 등으로 볼 때

8세기 초 통일신라 제작이 분명하다고 확인했다”며

“묵서지편 일부 문구를 근거로 무구정경이 고려 초기 새로 만들어졌다고 보는 것은 어불성설”이라고

주장했다. 묵서지편은 현재 부식이 심각해 실물 연구가 어려운 상황이다.

불국사 석가탑 창건연대

삼국유사에는 석가탑이 경덕왕 10년(752년)에 완성됐다는 기록과

각간(角干) 김대성(金大城)이 시작해 혜공왕 때 완성했다는 기록이 나란히 쓰여 있다.

그러나 묵서지편 ③에는 “김대성이 경덕왕 즉위년(742년)에 개창했으나 끝내지 못한 채 물러나자

태자인 혜공대왕이 끝내어 완성했다”고 적혀 있다.

혜공왕이 태자로 있다가 즉위한 것은 765년이므로 석가탑 창건연대는 765년 이전으로 늦춰진다.

고려초 석가탑 중수 원인 및 과정

석가탑을 고려 시대 중수한 원인은 경주를 중심으로 한 심각한 지진 피해 때문인 것으로 확인됐다.

문건에 따르면 석가탑은

"... 1024년 2~3월 1차 중수... 1036년 6월21일 대규모 지진으로 석가탑 붕괴 위험 직면

... 같은 해 8월 손상된 일부 건축물 수리 ... 1037년 ○월 연달아 지진 ... 1038년 ○월 2차 중수" 한 것으로

돼 있다.

그밖에 고대 한국어 표기 중 기존 구결(口訣)자로 알려진 일부 글자가 묵서지편에서

이두(吏讀)로 두루 쓰인 현상도 처음으로 발견됐다.

- 2007-10-28 한국, 박선영기자

==================================================================================

(7) 중수기 판독으로 드러난 석가탑의 수난

|

석가탑의 수난을 담은 '판도라 상자'가 열렸다.

1966년 석가탑 2층 탑신석 사리공에서 시루떡처럼 뭉친 종이뭉치로 발견된 '묵서지편'(墨書紙片)이 마침내 보존처리와 판독을 거쳐 지난 25일 공개됐기 때문이다.

묵서지편 전체가 고려 현종(顯宗) 15년 태평(太平) 4년(1024)과 정종(靖宗) 4년 태평 18년(1038) 두 차례에 걸쳐 대대적인 중수(重修)를 할 무렵의 상황과 과정을 기록한 문서로 밝혀졌고, 이를 통해 신라시대 창건 이후 도굴 시도로 촉발된 1966년의 완전한 해체, 수리 이전까지 단 한 번도 수리ㆍ보수가 없었다는 신화는 붕괴됐다.

석가탑이 중수될 무렵 고려 왕조는 거란족의 요(遼)나라 연호를 채용해 '태평'으로써 해를 매겼으나, 유감스럽게도 이 시절 고려왕조는 태평과는 거리가 멀었다.

건국 이후 멸망에 이르기까지 고려 왕조 500년 역사를 각각 기전체와 편년체로 정리한 방대한 정사(正史)류인 <고려사(高麗史)>와 <고려사절요(高麗史節要)>는 석가탑이 중수된 현종-정종 시대를 지진의 엄습으로 공포에 떤 시기로 적고 있다.

예컨대 석가탑이 1차로 중수된 1024년 이전 현종 재위 15년간만 해도, 모두 6차례에 이르는 경주 일대 지진 발생기사가 보인다. 이에 의하면 현종 3년 3월 경오(庚午)와 같은 해 12월 정축(丁丑), 현종 4년 2월 임오(壬午)와 같은 해 12월 병술(丙戌), 5년 8월 병자(丙子), 그리고 6년 12월 갑신(甲申)에 각각 지진이 발생했다.

하지만 잇따른 지진이 1차 석가탑 중수 원인이 되었는지에 대해서는 묵서지편에 이렇다 할 언급이 없다. 따라서 석가탑 창건 '285년'만인 1024년에 왜 1차 중수를 하게 되었는지는 현재로서는 알 수가 없다.

반면, 1차 중수 10여 년만에 2차 중수를 하게 된 까닭에 대해서는 지진, 그것도 거푸 덮친 지진이 원인임을 묵서지편은 분명히 기록해 놓고있다.

<고려사>와 <고려사절요>에는 정종 시대에 모두 3차에 걸친 지진이 기록됐다. 그 원년 9월 경주를 비롯한 19개 주를 필두로 이듬해(1036) 6월 무진(戊辰. 21일), 그리고 같은 해 8월에 각각 지진이 경주 일대를 엄습했다고 했다.

2차 석가탑 중수 이전에 일어난 이런 지진 기록은 중수기에도 분명히 보인다. 더구나 짧은 기간에 자주 덮쳤기에 이런 현상을 중수기는 '연차'(連次)라고 표현했다. 지진이 연달아 발생했다는 의미다.

더욱 주목을 요하는 대목은 석가탑 2차 중수가 이뤄진 직후인 정종 4년 1월 중순에도 지진이 있었다는 대목이다. 이는 <고려사>와 <고려사절요>에는 보이지 않는다.

묵서지편 판독에 참가한 고려사 전공 노명호 서울대 국사학과 교수는 "무엇보다 지진으로 인한 피해 상황이 매우 생생하게 드러나는 점이 인상적"이라고 말했다.

<고려사> 등의 기존 문헌에 등장하는 지진 발생과 그 피해 상황을 학계에서는 무덤덤하게 받아들이는 경향이 있으나, 이번 석가탑 중수기를 보면 이 때의 지진을 고려인들이 얼마나 큰 재앙으로 인식했는지를 여실히 엿볼 수 있다는 것이다.

예컨대 정종 4년(1038)에 작성된 중수형지기(重修形止記)를 보면, 그보다 2년 전인 1036년에 일어난 지진으로 불국사는 불문(佛門) 남쪽 대제(大梯. 계단의 일종)의 부속시설과 하불문(下佛門. 구체적인 시설은 미상)의 시설, 그리고 여러 행랑 시설 등이 붕괴됐으며, 서변(西邊)의 석탑, 즉, 석가탑은 붕괴 일보 직전에 몰린 것으로 나타난다. 특히 석가탑은 붕괴를 막기 위해 임시로 잡목을 버팀목으로 덧대어야 했다는 상황도 중수형지기에 드러난다.

이런 지진의 충격 여파 때문인지, 석가탑은 2차 수리에 곧바로 돌입해야 했음에도, 어찌된 셈인지 불국사측은 임시 버팀목만 받쳐 놓은 채 1년 6개월을 미적거리다가 정종 3년 12월23일이 되어서야 본격적인 중수에 착수한다. 이 때 사정을 중수형지기는 "나라에서 수리할 뜻이 없으실 뿐더러 또한 전단월(前丹越. 승려의 일종)이나 은혜에 보답하려는 의승(義僧)이 없으므로"라고 적었다. 따라서 연이은 지진 피해로 불국사는 자체 재정이 파탄났음을 엿볼 수 있다.

하지만 불국사와 석가탑의 재앙은 이에서 그치지 않았다. 겨우 2차 중수를 시작한 지 얼마 되지 않은 정종 4년 1월 중순 무렵, 또 다시 지진이 발생해 겨우 쌓은 석가탑을 다시금 해체하게 되었기 때문이다.

이런 우여곡절을 거쳐 석가탑은 같은 해 2월5일 마침내 지대(地臺), 즉, 기단을 바로잡은 데 이어 이틀 뒤에 석축곽(石築槨. 기단 상층)을 조립함으로써 2차 중수를 완수하게 된다. |

- 2007-10-30 서울=연합뉴스, 김태식 기자

==================================================================================

(8) 석가탑, 고려때 지진으로 두번이나 무너져

불국사 석가탑이 1020~1030년대 경주 일대를 강타한 지진으로 두 차례나 붕괴되었던 것으로 드러났다.

이같은 사실은 고려초 석가탑을 중수하면서 탑신 2층 사리공에

사리구 일체와 함께 안치한 서류뭉치인 묵서지편(墨書紙片)을 중간 판독한 결과 밝혀졌다.

국립중앙박물관(관장 김홍남)이 주도하는 묵서지편 문서 판독 작업에 정통한 한 소식통은

“그동안 간헐적으로 공개된 묵서지편 문서로는 알 수 없던 새로운 사실들이 드러나기 시작했다”고 말했다. 이 소식통은 그 중 하나로 창건 280여 년 만에 석가탑을 중수하게 된 원인으로

묵서지편이 ‘지동’(地動) 즉, 지진을 거론한 대목을 들었다.

중수기 관련 문건에서는 창건한 지 280년 된 석가탑을 중수하게 된 원인을 ‘지동’ 즉 지진을 거론하고 있다.

또 지진으로 인해 석가탑 뿐 아니라 불국사 경내의 계단이나 다리(橋)가 붕괴되었다는 내용도

들어 있는 것으로 알려졌다.

학계는 이 계단이나 다리가 청운교 혹은 백운교 등을 가리키는 것으로 추측하고 있다.

이렇게 됨으로써 기존에 단편적으로 공개된 묵서지편 자료에서 가장 큰 의문으로 남은 대목

즉, 석가탑을 왜 중수해야 했는지에 대한 의문이 지진이라는 답변으로 풀리게 됐다.

묵서지편에서는 또 1024년 1차와 1038년 2차 보수를 한 원인도 역시 지진 때문이었음을 밝히고 있다. 1024년(고려 현종 15년) 제1차 중수 때 그 전말을 기록한 중수기(重修記)와 중수형지기(重修形止記), 그리고 1038년(고려 정종 4년) 제2차 중수에 즈음해 작성한 중수형지기가 별도로 봉안된 사실도 드러났다.

뿐만 아니라 국립중앙박물관이 1024년 1차 중수기라고 공개한 문건 안에

현종(1010~1031)이라는 고려왕 시호가 들어가게 된 것도, 이것이 1차 중수기가 아니라

현종이 죽은 지 7년 뒤(1038)에 작성된 2차 중수형지기 문건의 일부였기 때문에 빚어진 현상으로 밝혀졌다.

이밖에도 이 중수기류 문서에는

석가탑이 신라 혜공왕대에 완성됐다는 구체적인 기록도 있는 것으로 알려졌다.

==================================================================================

석가탑에서 발견된 문서뭉치인 묵서지편(墨書紙片)에서 이두(吏讀)가 다량으로 확인됐다.

국어학계는 기존 학설의 수정이 이루어져야 할 만큼

문자발달사 연구에 새로운 자료를 제공하고 있다고 흥분을 감추지 못하고 있다.

이같은 내용은 국립중앙박물관이 천혜봉 전 문화재위원을 위원장으로

조사연구위원회를 구성해 묵서지편을 판독한 결과 드러났다.

노명호 서울대 사학과 교수와 이승재 서울대 언어학과 교수가 판독한 결과는

지난 27일 중앙박물관 소강당에서 열린 ‘석가탑 발견 유물조사 중간 보고’에서 공개됐다.

이두는 대체로 뜻을 가리키는 대목은 한자의 새김을 취하고,

문장의 형태를 만드는 대목은 한자의 음을 취하는 신라시대 이후의 표기법이다.

한문 문장의 이해를 돕고자 구절이 끝나는 곳에 끼워 넣은 구결(口訣)이나,

주로 향가에 쓰인 표기법인 향찰(鄕札)을 포괄하는 용어로 쓰이기도 한다.

이승재 교수는 “기존에 구결자로 알려진 몇몇 글자가 묵서지편에서는 이두문에 두루 쓰였다.”면서

“이런 사례는 아직껏 발견된 적이 없으므로 매우 귀중한 자료”라고 말했다.

“이두자와 구결자의 혼용은 이두와 구결이 하나의 뿌리에서 갈라져 나온 것임을 증명한다”고 강조했다.

판독 결과 현종 15년 석가탑을 해체하면서

무구정광대다라니경 9편(偏)과 무구정광대다라니경 1권(卷)을 꺼냈다가 석탑을 다시 세우며

보협인다라니경(보협인경)과 함께 사리공에 안치한 것으로 드러났다.

하지만 정종 4년 중수할 때는 보협인경과 함께 무구정경 1권을 다시 넣었다고 적었다.

또 석가탑은 고려 현종 15년(1024년)에 해체 보수했지만,

12년 만인 정종 2년(1036년) 대지진이 일어나는 바람에 중수 공사를 다시 벌여야 했다.

하지만 사리장치를 안장하는 등 복원 작업이 거의 마무리되어 가던 정종 4년(1038년)

다시 지진이 일어나, 또 한 차례 해체 수리할 수밖에 없었던 것으로 밝혀졌다.

- 2007년 10월 29일 서울, 서동철문화전문기자

|

(10) '묵서지편’ 을 둘러싼 <무구정경대다리니경>의 논란 | ||||||||||

‘묵서지편’을 통한 일반의 주된 관심사는 <무구정광대다리니경>의 하나이다.

그간 학계는 통일신라에 탑이 조성된 이래 단 한번도 중수되지 않았을 것이라 믿고

<무구정광대다라니경>의 조성연대를 통일신라로 인정했었다.

하지만 ‘묵서지편’을 통해 <무구정광대다라니경>이

통일신라의 것이 아닌 고려의 것이라는 주장이 제기되며 학계가 혼란에 빠지기도 했다.

10월 27일 ‘석가탑 발견 유물 조사 중간 보고에 따르면 이와 같은 혼란은 잠시 진정될 듯 하다. ‘묵서지편’ 해독에 실질적 역할을 한 이승재 교수(서울대 언어학과)는

‘석가탑 묵서지편의 지편 조립과 이두 판독’이라는 주제 발표에서

▲고려 정종 4년(1038) 중수기의 기록,

“전물부동(前物不動: 사리함 안에서 수습한 사리장엄구를 다시 안장하되 처음에 있던 그대로 안장했다)”

▲‘묵서지편’이 발견 당시 사리함 밖 바닥에 위치했으나

<무구정경대다라니경>은 사리함 안 깊숙한 곳에서 발견됐다는 점

▲<무구정광대다라니경>의 서지나 서체 등을 미뤄볼 때 신라시대의 것일 가능성이 높다는 의견.

또 천혜봉 위원장(석가탑 묵서지편 조사위원회)는

중국 당나라 측천무후의 재위 기간(685~704)에만 사용된 측천무후자(字)가 보인다는 근거를 들어

통일신라의 것에 무게를 두었다.

박상국 문화재위원은 “<무구정광대다라니경>이 쓰인 종이가 일본의 전문가에 의해

신라시대의 것임을 확인 받은 사실을 볼 때 추담으로의 왜곡은 최소화해야 할 것”이라 했다.

이것과는 반대로 고려 정종 4년(1038) 작성 문서 중 ‘이 해 ○월 ○○일 대덕 숭영이 보협인다라니경을 (사리공에) 납(納)했으며

얼마 뒤 무구정광대다라니경 1권을 ○했다’라 적혀있는 것을 두고

문맥상 <무구정광대다라니경>을 ‘납’했을 수 있다는 견해도 있다.

만약 ‘납’했다면 고려 때 <무구정광대다라니경>을 넣었다는 이야기가 돼어 논란의 소지가 있다.

다만 고려 때 넣은 것이 고려시대 새로 만들어진 것인지,

신라시대의 것을 그대로 다시 넣은 것인지는 <무구정광대다라니경>만이 안다.

때문에 일각에서는 고고학 연구에 흔히 사용되는 <무구정광대다라니경>의 방사성탄소연대 조사를 실시해야 한다고

주장한다. 방사성탄소연대 측정에는 대개 숯이 사용된다.

때문에 현재 발굴 후 복원수리까지 마친 상태에서 나무를 가공해 만들어진 종이를 조사하는 것은

정확한 연대 측정이 불가하다는 것이 전문가 의견이다. | ||||||||||

|

- 2007-11-06, 붓다뉴스, 조동섭기자 cetana@buddhapia.com

| ||||||||||

==================================================================================

(11) 석가탑 중수기는 다보탑 중수기 ?

한정호씨 "오구라컬렉션 사리구 출처는 다보탑"

고려 초기에 불국사 다보탑을 수리한 내용을 담은 중수기(重修記)가

무슨 이유에서인지 다보탑에 봉안되지 못하고 그 반대편 석가탑에 봉안됐다?

최근 중간판독 결과가 나온 석가탑 사리공 출토 고려 초기 고문헌

'불국사 무구정광탑 중수기'(이하 중수기)에 적힌 석탑 중수 내용은 석가탑이 아니라

다보탑 수리와 관련된 것이라는 주장이 제기됐다.

불교미술사 전공인 한정호(38) 동국대 경주캠퍼스박물관 전임연구원은

한국목간학회가 23일 서울 동국대 캠퍼스 학림관에서 개최하는 월례대회에서 발표할 논문

'중수기와 오구라(小倉) 컬렉션 전(傳) 경주 남산 출토 사리장엄구'를 통해 이같이 주장할 예정이다.

한 연구원은 주최측이 미리 배포한 논문에서 석가탑 발견 중수기에 언급된 사리공 봉납유물 목록이

1966년 석가탑 해체 당시 수습된 유물과는 일치하지 않는 반면,

경주 남산 출토품으로 알려진 일본 도쿄박물관 오구라컬렉션 소장 사리장엄구와는

완벽하게 일치한다고 밝혔다.

한 연구원은 또 오구라컬렉션 사리장엄구가

1918년 다보탑 해체 당시 수습되었다고 하는 바로 그 장엄구라고 주장했다.

이처럼 중수기가 언급한 공양품 목록과 출토 유물이 일치하지 않는 점을 들어

석가탑 중수기가 아니라 다보탑 중수기라고 주장하는 요지의 언급은

남동신 덕성여대 교수가 제기한 바 있으며,

나아가 한 연구원과 같은 자리에서 발표하는 최연식 목포대 교수도 이와 비슷한 주장을 할 예정이다.

하지만 석가탑 출토 중수기가 말하는 공양품 내역이

오구라컬렉션 소장 사리장엄구 유물과 상당 부분 흡사하다 해서

그것이 곧바로 오구라컬렉션 장엄구가 다보탑 출토품임을 입증하는 것은 아니며,

그렇다고 해도 왜 다보탑 중수기가 다보탑이 아닌 석가탑에 들어가야 했는지 등을 해명해야 하는

쉽게 풀리지 않을 난제를 안고 있는 것으로 보인다.

- 2008년 1월 18일 서울=연합뉴스, 김태식 기자

==================================================================================

(12) 다보탑 유물 일본에 있다

|

목간학회 '묵서지편 정밀분석 결과' 23일 논문 발표 '무구정광다라니경'은 고려때 석가탑에 넣은 것으로 확인 다보탑 중수기를 왜 석가탑에 넣었는지 학계 논란일듯

경주 석가탑에서 나온 무구정광다라니경(이하 무구정경)은 고려시대인 1038년에 넣은 것이라는 연구 결과가 나왔다. '경주 남산의 어느 탑에서 나왔다'고 알려졌던 사리장치 세트(일본 도쿄국립박물관 소장)는 1925년 일제가 다보탑을 보수하면서 불법적으로 가져간 것이라는 주장도 제기됐다.

1966년 석가탑에서 발굴된 '묵서지편(墨書紙片)'과 석가탑에서 실제로 발견된 유물을 정밀 분석한 결과다.

한국목간학회(회장 주보돈)가 23일 동국대에서 갖는 월례발표회에서 최연식 목포대 교수와 한정호 동국대 경주캠퍼스 전임연구원은 묵서지편을 분석한 논문을 각각 발표한다. 두 학자의 결론과 논리적 근거는 상당 부분 같다.

◆ 다보탑은 1024년, 석가탑은 1038년에 고쳤다

국립중앙박물관은 작년 10월 묵서지편이 석가탑 보수와 관련된 것이라고 발표했다. 그러나 최·한 두 학자는 국립중앙박물관의 발표를 반박하며 "묵서지편은 각각 1024년 다보탑 보수기록과 1038년 석가탑 보수사실을 보여주는 유물"이라고 주장한다.

우선 문제의 묵서지편은 4종류의 기록이 들어있다는 점을 주목해야 한다. 1024년 기록 두 종(佛國寺 無垢淨光塔 重修記와 重修形止記)과 1038년 기록 두 종(佛國寺 西石塔 重修形止記와 佛國寺塔 重修布施名公衆僧小名記)이다.

일반적으로 탑을 보수할 때는 원래 탑 안에 있던 유물은 그 자리에 그대로 두고 새 유물을 추가한 후 그 내용을 기록으로 남긴다.

같은 탑을 보수→재보수했다면, 1024년에 기록됐던 유물 중 중요한 것은 1038년 기록에 당연히 반복돼야 한다. 그러나 1024년 기록과 1038년 기록에 석탑 내에서 발견된 유물에 대해서는 일치하는 부분이 거의 없다.

1024년 기록은 ▲동에 도금한 합 ▲사리 8과 ▲순금 병 ▲도금한 함 ▲무구정경 1권 ▲무구정경 9편이 '원래' 있었으며 추가로 동으로 만든 용기와 각종 향(香)을 넣었다고 돼있다.

반면 1038년 기록에는 ▲난초와 연꽃을 새기고 연꽃 대좌를 갖춘 금당(金堂=사리외함을 말함) ▲사리 47과가 안치된 녹색유리병 ▲목탑 15개 ▲향이 나왔다고 적었다.

보수 후 '추가품목'은 ▲은으로 만든 종 2개 ▲각종 향 ▲무구정광다라니경 1권 ▲보협인다라니경 등이라고 기록하고 있다.

그런데 1966년 석가탑에서 실제로 나온 사리장치는 1024년 기록보다는 1038년 기록에 묘사된 물건들과 외형상 일치하는 듯 보인다.

두 학자는 1024년과 1038년 기록에 보이는 탑에 대한 묘사가 너무나 다르다는 점도 지적했다. 1024년 기록에는 앙련대(仰蓮臺 · 하늘을 향한 연꽃 모양 받침), 화예(꽃술), 사자 등이 1038년 기록에는 초층, 하층, 중층, 상층 등이 적혀 있다. 그러나 거의 동시기에, 같은 사찰에서, 동일한 탑에 대해 이렇게 다른 표현을 쓸 수는 없다는 것이다.

석가탑이 전형적인 신라의 3층탑인데 반해, 다보탑은 몇 층인지 말할 수 없는 특수한 형태를 하고 있으며 사자와 연화석 등을 배치하고 있다는 점도 주목해야 한다. 이처럼 출토 유물이나 석탑 외형 비교뿐 아니라 1038년 보수 기록에 '서(西)석탑'이라는 제목이 붙은 것을 보아도 1038년 기록은 서쪽에 있는 석가탑 보수 기록이며, 1024년 기록은 동쪽에 있는 다보탑 보수 기록이라는 것이다.

◆ 다보탑 유물, 도쿄박물관에

경주 지역 옛 주민들은 일제가 1925년 다보탑을 보수할 때 한국인의 접근을 차단한 채 극비리에 진행했으며, 많은 보물이 나오자 보자기에 싸서 가지고 갔다고 증언하고 있다.

한정호 연구원은 묵서지편 1024년 기록에 언급된 사리장치 유물과, 일제 강점기 골동품의 큰손으로 불렸던 오쿠라(小倉)의 소장품(현재 도쿄국립박물관 소장) 중 '경주 남산의 어느 탑에서 나왔다는 유물 세트'의 목록이 일치한다고 지적했다.

가령 순금으로 된 병(금 사리병), 동에 도금한 합(금동원통형사리합), 도금한 함(금동경함), 동으로 만든 용기(청동합) 등이 그것이다(괄호 안이 오쿠라 목록).

◆무구정경은 고려 때 넣었다

묵서지편에 등장하는 무구정경은 ▲두루마리로 된 것 1권과 9조각(1024년 기록) ▲두루마리로 된 1권(1038년 기록)이 있다.

국립중앙박물관은 1024년에 기록된 무구정경은 '석가탑을 처음 만들 때 넣었던 것'으로, 1038년 기록에 언급된 것은 당시 석가탑을 보수하면서 새로 넣은 것으로 해석했다. 그러나 1966년 석가탑 보수 때 무구정경은 두루마리 1권만이 나왔기 때문에 문제다. 이 때문에 중앙박물관은 "석가탑에서 나온 무구정경이 1024년에 언급된 것인지, 1038년에 언급된 것인지 알 수 없다. 따라서 제작 시기 역시 통일신라와 고려 중 어느 하나로 못박을 수 없다"고 밝혔다.

그러나 최·한 두 학자에 따르면, 1024년 기록은 다보탑 보수 기록이므로 1966년 석가탑에서 발견된 '무구정경 1권'은 당연히 1038년에 넣은 것이다.

그것이 실제 발견 상태와도 맞다. 따라서 석가탑 발견 무구정경도 1038년에 새로 넣은 것이다. 다만 두 학자는 "통일신라시대 것을 고이 간직하고 있다가 1038년에 넣었다고 볼 수도 있다"고 했다.

◆ 다보탑 중수기가 왜 석가탑에 있을까?

23일 발표 때 토론을 맡은 정재영 한국기술교육대 교수도 "두 연구자의 주장에 동의한다"고 말했다. ▲ 왜 다보탑 중수기를 석가탑에 넣었는지 ▲1024년 기록에 보이는 무구정경이 오쿠라 소장품에는 왜 없는지 등은 미지수다.

최 · 한 두 학자는 "국립중앙박물관이 중간발표 때 판독문에서도 이미 밝혔듯이, 석가탑에서 발견된 1024년 기록도 사실은 사찰에서 보관 중이던 1024년 기록을 1038년에 베껴 적은 뒤 넣은 것"이라며 "석가탑을 1038년 보수하면서 그보다 앞서 벌어진 다보탑 보수 공사를 참고했음을 알리기 위해 넣었을 것으로 본다"고 했다.

◆ 묵서지편(墨書紙片)

1966년 석가탑에서 발견된 금동제 사리외함(外函)의 바닥에 놓여 있었다. 발견 당시 종이가 떡처럼 뭉쳐져 있어서 '먹 글씨를 쓴 종이 조각'이라는 뜻의 묵서지편으로 불리게 됐다.

발견 이후 지금까지 국립중앙박물관에서 보관했다. 그간 학자들은 석가탑이 서기 8세기 중엽에 세워진 뒤 한 번도 보수한 적이 없다고 보았다. 그래서 금동제 사리외함에서 나온 무구정광다라니경도 8세기 중엽 이전에 만든, 세계 최고(最古)의 목판인쇄물로 여겼다.

1990년대 들어 국립중앙박물관은 묵서지편에 대한 조사를 시작했지만, '석가탑을 고려 때 고쳐 세웠다'는 기록이 보이자 비밀에 부친 뒤 연구를 중단했다. 2005년 9월, 언론을 통해 이 사실이 뒤늦게 알려졌다. 지난 해 3월 9일 본지가 묵서지편 내용을 근거로 무구정광다라니경의 제작 시기는 확실히 알 수 없다고 보도하자 발견 41년 만에 본격적인 판독 작업에 들어갔다. 국립중앙박물관은 지난 해 10월 28일 묵서지편 판독문을 전면 공개했다.

윤선태 동국대 교수가 오는 23일 동국대에서 열리는 한국목간학회 월례발표회에 대해 설명하고 있다. 이번 학회에서는 석가탑 출토 묵서지편에 대한 정밀분석을 통해 다보탑 유물이 일본에 불법 반출됐다는 주장이 제기된다.

- 2008-01-19 조선, 신형준기자 |

==================================================================================

(13) 신고식 치른 다보탑 중수기론

1966년 불국사 석가탑을 해체하는 과정에서 출토되었다가 최근에야 그 내용이 공개된

'불국사 무구정광탑 중수기(重修記)'가 그 출토지인 석가탑 중수 사정을 담은 문건이 아니라

그 동쪽에 마주한 다보탑 중수기라는 주장이 혹독한 신고식을 치렀다.

불교사상사 전공 목포대 최연식 교수와 미술사 전공 동국대 경주캠퍼스 박물관 한정호 전임연구원은

23일 한국목간학회가 동국대에서 주최한 제1회 월례발표회에서

각각 다른 접근법으로 석가탑 중수기를 분석하면서

이 문서가 석가탑에서 출토되기는 했지만 석가탑 보수 기록이라고 볼 수 없으며

실제는 다보탑을 고려 초기에 중수한 내용을 담고있다는 같은 결론을 도출했다.

'무구정광탑 중수기'에서 언급한 유물 목록과 1966년 석가탑 해체 수리 당시 출토 유물의 상당 부분이

일치하지 않으며, 중수기에서 언급한 각종 탑 부재 명칭이 현재의 석가탑과는 부합하지 않는 반면

다보탑과는 상당 부분 일치한다는 것이 근거가 됐다.

학계에서 이런 주장을 가장 먼저 제기한 덕성여대 남동신 교수도 토론자로 참석해

종래 자신의 주장을 되풀이하면서 석가탑 중수기를 다보탑 중수기로 간주한 점에서는

두 발표자의 의견에 전적으로 동의한다고 밝혔다.

하지만 국립중앙박물관이 주도한 중수기를 포함한 석가탑 묵서지편(墨書紙片) 판독에 참여한

이승재 서울대 교수는 "이런 견해는 결국 묵서지편에서 언급한 '불국사 무구정광탑'을

지금의 석가탑이 아니라 다보탑으로 보는 것은 물론,

다보탑 중수기가 무슨 이유에서인지 석가탑에 잘못 끼어들어갔다고 간주하는 셈"이라고 지적했다.

그는 이어 "그렇다면 석가탑에서 무구정경이 나온 사실은 도대체 어떻게 해석해야 하느냐?

무구정경도 고려 초기에 석가탑과 다보탑을 해체하면서

원래는 다보탑에 있던 것을 끄집어 내어 석가탑에다가 집어넣었단 말인가"라고 반문했다.

이 교수는 "석가탑에서 무구정경이 나왔다는 사실은 지금 우리가 석가탑이라고 부르는

불국사 서석탑(西石塔)을 당시 사람들이 무구정광탑이라고 인식했다는 명확한 증거가 되며,

이런 명백한 사실을 애써 외면하고 어떻게 고려 초기 사람들이 석가탑은 서석탑이라고 부르면서

다보탑은 무구정광탑이라고 불렀다 주장할 수 있느냐"고 따졌다.

이 교수의 이런 문제 제기에

'불국사 무구정광탑 중수기'를 '불국사 다보탑 중수기'로 주장한 발표자와 토론자 중 누구도

명확한 답변을 내놓지 못했다.

이 교수와 함께 묵서지편 판독에 참여한 서울대 국사학과 노명호 교수도

"국립중앙박물관에서 이 묵서지편을 주제로 한 대규모 국제학술대회를 준비하고 있고,

거기에서 발표할 내용이라 공개를 하지 못하는 점을 양해해 달라"고 한 뒤,

"문서를 한 쪽 측면에서만 보면 그렇게 볼 수도 있겠지만

종합적으로 고려할 때는 전혀 다른 결론이 나올 수 있다"고 말했다.

또 일본 도쿄박물관 오구라 컬렉션 소장 전(傳) 경주 남산 출토 사리장엄구 세트야말로

1925년 일본인들이 다보탑을 해체할 때 출토된 것이라는 한 연구원 발표에 대해서도 반박이 이어졌다.

주경미 부경대 연구교수는 "중국 당나라 때 사찰인 법문사 탑 출토품 중에서도 비교적 완벽한

당대(唐代) 품목이 기록돼 있지만 그 품목과 발굴품 사이에는 차이가 많다는 점을 고려할 때

기록(중수기)과 출토유물을 끼워 맞추어 해석하는 연구방식은 지양해야 한다"고 말했다.

나아가 '무구정광탑 중수기'에 나오는 문구 중 하나로 다보탑 중수기임을 주장하는 유력한 근거가 된

'제석'(弟石)이란 판독에 대해서도 원로 서지학자인 천혜봉 성균관대 명예교수는

"많은 이가 첫 글자를 '弟'라고 판독해 그것을 '제석'(梯石), 즉 사다릿돌로 보아

현재 다보탑의 1층 탑신에 마련된 계단과 연결짓지만 이는 절석(節石), 즉, 마딧돌을 잘못 읽은 것"

이라고 말했다.

불교서지학자인 박상국 전 국립문화재연구소 예능민속실장은

"중수기나 중수형지기 문건에 언급된 공양품을

많은 사람이 사리공 안에 사리장엄구와 함께 들어가는 것으로 착각하고 있으나,

납탑(納塔) 공양품은 사리공 외에도 탑 주변 곳곳에 들어간다" 면서

"최근 부여 왕흥사지 목탑지에서도 심초석 사리공 외에도

그 주변에서 무수한 공양품이 발견된 사실을 떠올리면 이해가 쉽다"고 부연했다.

- 2008년 1월 23일 서울=연합뉴스, 김태식 기자

==================================================================================

(14) "다보탑 수리기록” 주장에 잇단 반론 1966년 불국사 석가탑을 보수하는 과정에서 나온 문서 뭉치인 묵서지편(墨書紙片)의 하나인 ‘불국사무구정광탑중수기(佛國寺无垢淨光塔重修記)’는 석가탑이 아닌 다보탑을 수리한 기록이라는 주장이 잇따라 나오고 있다. 하지만 이같은 연구 결과가 학계에 보고된 이후, “한쪽 측면에서만 보면 그렇게 볼 수도 있겠지만, 종합적으로 고려하면 전혀 다른 결론이 나올 수 있다.”는 강력한 반론에 직면하면서 논란이 이어질 것으로 보인다. 한정호 동국대 경주캠퍼스박물관 전임연구원과 최연식 목포대 교수는 이날 서울 동국대에서 열린 한국목간학회의 제1회 월례발표회에서 나란히 ‘중수기’를 다보탑과 연결 짓는 주장을 펼쳤다. 묵서지편에 들어 있는 ‘불국사서석탑중수형지기(佛國寺西石塔重修形止記)’는 석가탑을 보수한 기록이 맞지만 ‘무구정광탑중수기’는 다보탑을 고친 기록으로 어떤 이유에선가 석가탑에 들어간 것으로 보아야 한다는 것이다. 앞서 남동신 덕성여대 교수는 지난해 5월 한국역사연구회 웹진에 기고한 글에서 “우리가 만약 아무런 선입견 없이 중수기 자체를 읽는다면, 그 내용이 석가탑이 아니라 다보탑에 더 어울린다는 결론에 도달하게 된다.”고 논의에 불을 지폈다. ● 쌍탑은 반드시 그 탑에만 봉안 안해 남 교수는 당시 무구정광탑은 보통명사일 뿐 아니라, 무구정경을 봉안하였다고 해서 반드시 무구정광탑이라고 불린 것도 아니었고, 석가탑과 다보탑처럼 쌍탑인 경우, 특정 탑에 대한 기록이 반드시 그 탑에만 봉안되는 것은 아니라고 주장했다. 그는 탑 해체 보수와 관련된 부재의 명칭도 앙련대, 화예, 통주, 제석, 사자 등 다보탑의 그것에 걸맞는다고 했었다. 그러나 지난해 국립중앙박물관이 주도한 묵서지편의 판독에 참여한 이승재 서울대 교수는 토론에서 “그렇다면 석가탑에서 무구정광대다라니경이 나온 사실은 어떻게 해석해야 하는가. 이 무구정경도 고려 초기에 다보탑에 있었던 것을 끄집어 내어 석가탑에 집어 넣었다는 말이냐.” 고 반문했다. 이 교수는 “석가탑에서 무구정경이 나왔다는 사실은 지금 우리가 석가탑이라고 부르는 불국사 서석탑을 당시 사람들이 무구정광탑이라고 인식했다는 명확한 증거가 되는데, 이런 명백한 사실을 애써 외면하고 어떻게 고려 초기 사람들이 석가탑을 서석탑으로 부르면서 다보탑은 무구정광탑이라고 불렀다고 주장할 수 있느냐.”고 따졌다. 이 교수의 문제제기에 두 사람의 발표자와 토론자로 자리를 함께한 남 교수는 명확한 대답을 내놓지 못했다. ● 종합적 고려땐 전혀 다른 결론 한 연구원은 이날 ‘중수기’에 보이는 사리장엄구와 일본의 국립도쿄박물관 소장 ‘오쿠라 컬렉션’의 ‘전 경주 남산 출토 사리장엄구'의 목록을 비교한 결과도 발표했다. 다보탑 창건 당시의 유물뿐만 아니라 고려 시대에 추가로 넣은 유물에 이르기까지 완벽하게 일치하는 것은 오쿠라 컬렉션의 사리장엄구가 다보탑 출토품이라는 사실을 입증한다는 것이다. 그러나 이 주장에도 토론자로 나선 주경미 부경대 연구교수는 “중국 당나라 때 사찰인 법문사 탑 출토품에도 비교적 완벽하게 품목이 기록돼 있지만 실제 발굴품과는 차이가 많았던 만큼 ‘중수기’와 출토유물을 끼워 맞추어 해석하는 연구방법론도 좀더 조심스럽게 진행할 필요가 있다.”고 제동을 걸었다. 그는 또 “석가탑과 오쿠라 컬렉션의 소장품 가운데 은제용기는 모두 은판을 두드려서 모양을 만든 뒤 조금 깊게 선각을 해서 울룩불룩하게 타출한 효과를 표현하고 있는데, 이것은 안압지 금동판불 등에 나타난다는 점에서 7∼8세기 것”이라면서 “한 연구원이 이 은제용기를 11세기 것으로 보는 데는 형식적 측면에서 어려운 점이 있다.”고 덧붙였다. - 2008-01-24 서동철 문화전문기자 dcsuh@seoul.co.kr

==========================================================================

|

(15) 다보탑과 석가탑

|

|

|

- Together Again / Ernesto Cortazar

'나아가는(문화)' 카테고리의 다른 글

| 정조의 본명은 '이산'이 아닌 '이성' (0) | 2008.02.01 |

|---|---|

| 전통민속놀이로 배우는 과학 - 연날리기, 윷놀이, 팽이치기, 칠교놀이 (0) | 2008.01.31 |

| 동대문운동장 부지에서 동대문(흥인지문)성곽 복원 (0) | 2008.01.30 |

| 환관 이봉정 - 임진왜란 때 명에 원병요청, 발상 (0) | 2008.01.29 |

| 족보(族譜)의 재발견 (0) | 2008.01.28 |