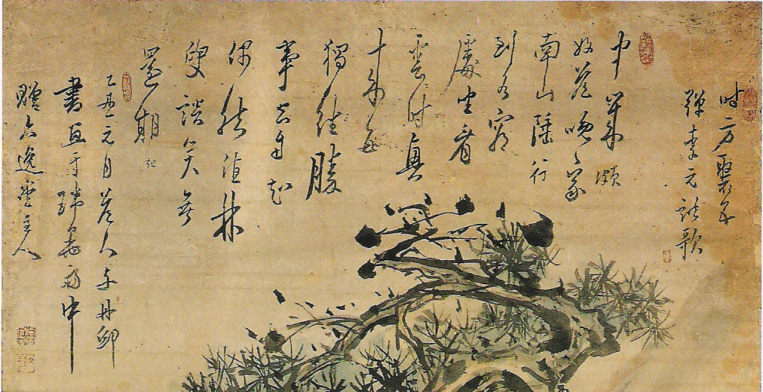

송하한담도(松下閑談圖)

선비들의 자연합일 사상과 자연애가 담긴 작품이다.

이인문(李寅文 · 1745∼1824 이후)이 61세 되던 정월 밤에

동갑인 친구 이인문과 김홍도(1745~1806 이후)가 갑년(甲年)이 되는 감회 깊은 해를 맞아

역시 동갑인 박유성의 집에 모여 술을 마시고 즐기고 흥에 취해 그린 것으로

자연을 배경으로 한 인물들이 정감 있게 묘사되어 있다.

이인문이 그림을 그리고 단원이 글을 쓴 ‘송하한담도(松下閑談圖)’가 흥미롭다.

두 사람은 정조 연간의 회화를 대표하는 동갑의 화원으로서

먼 친척뻘이기도 했으며 평생의 지기였다.

이인문, 송하한담도, 1805년, 종이에 담채, 109.5×57.4㎝, 국립중앙박물관

<송하한담도>에서, 한여름, 소나무 아래에 앉아 콸콸 쏟아져 내리는 폭포의 물줄기를 감상하며

담소를 나누는 화면 속 두 명의 인물은 이인문과 김홍도일지도 모른다.

이인문과 김홍도는 조선 후기 화단에서 동갑나기 친구로 화명을 나란히 했던 화원이다.

자하 신위(紫霞 申緯, 1769-1845)의 <경수당전고(警修堂全庫)>에서

"영조를 모시던 화사(화사) 중 뛰어난 사람은 고송유수관도인(古松流水觀道人=이인문)과

단원(檀園=김홍도)이었는데, 덧없이 단원은 이미 갔고 이인문만 남았다"라고 한 대목이 있다.

이처럼 이인문과 김홍도는 같은 해에 태어난 동갑으로 나란히 두각을 나타냈지만

두 사람의 장기는 달랐다.

김홍도는 서민생활이나 그 정서를 주제로 한 풍속화를 선구적으로 그렸던 데 반해,

이인문은 필묵의 기량을 기반으로 한 일반적인 관념산수 주제의 그림들에 원숙한 역량을 발휘한 작가였다.

어찌 보면 상반되는 취향의 그림에 각각 장기를 발휘했던 두 사람은,

전대의 겸재 정선과 현재 심사정처럼 당시 화단의 쌍벽을 이루면서도 대비되는 화가였던 것 같다.

이인문과 김홍도 두 사람의 친분은 매우 두터웠던 것으로 알려져 있으며,

이러한 관계는 그림을 통해 드러나고 있다.

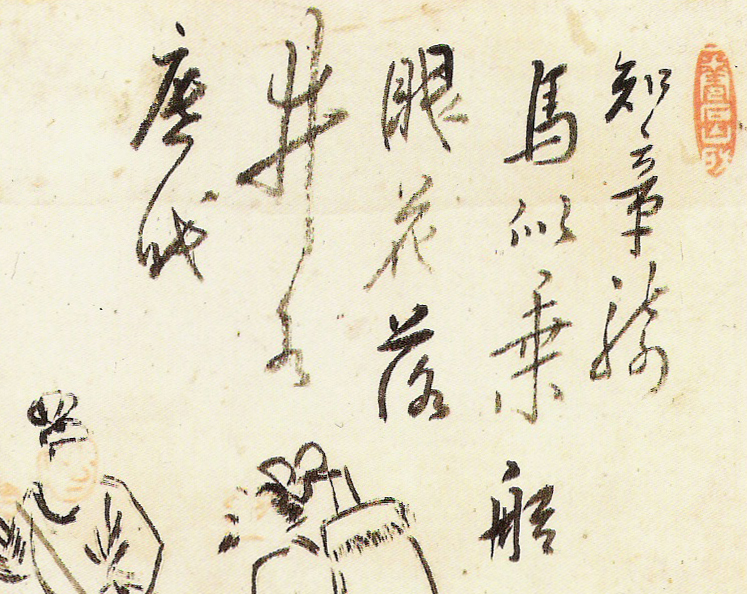

김홍도가 그린 <마상청앵도(馬上聽鸚圖)>에는 이인문이 감상하였다는 글이 남겨져 있다.

또한 이인문은 <송석원시회도>라는 그림 오른쪽에 "김홍도의 집에서 그렸다(寫於檀園所)"고

글을 남겨놓기도 하였다.

김홍도, 마상청앵도, 종이에 수묵담채, 117.2×52.7㎝, 간송미술관

김홍도, 송석원시회도

<송하한담> 그림에는 수염을 기른 두 노인이 강가에 앉아 물소리를 들으며 담소를 나누고 있으며,

그 위로 지그재그로 기이하게 자라 있는 소나무가 그림의 운치를 더해주고 있다.

이인문은 소나무 윤곽선을 따라서 실제 소나무의 사실적 묘사와는 상관없는

특히 진하고 큰 점을 흐트러지게 마구 찍어 엑센트를 주고 있다.

언덕과 바위의 묘사를 위한 윤곽선도 과감하게 농묵을 사용하여 거칠고 과감한 표현을 의도하고 있다.

이인문의 그림에서 일반적으로 볼 수 없는 과감한 표현이라 할 수 있다.

또한 이인문의 그림치고는 김홍도와 가장 유사한 화풍을 보인다는 점에서도 주목을 끈다.

이인문도 <발연(鉢淵)> <수옥정(漱玉亭)> 등 진경산수가 전혀 없는 것은 아니나

전해진 작품들의 대부분은 정형산수들이다.

이 중에는 간송미술관 소장 <산정무일병>처럼 80세 때 그린 것도 있으며,

그림의 간기에 의해 70세 이후에 무르익은 필치로 그린 대작도 여럿 전래된다.

젊은 시절, 화본을 방불하여 꼼꼼하게 그린 산수화는 확연하게 구별되는 이 <송하한담>그림은

이인문이 61세 때 그린 작품으로 속도 있는 필선으로 피마준을 구사하여

지두법(指頭法)까지 혼용한 완숙미가 돋보인다.

해주 이씨 기술직 중인 가문출신인 이인문은

당대에 유행하였던 진경산수화나 풍속화보다는 이상향을 표현한 산수인물도나 정형산수를 즐겨 그렸다.

노송 아래 폭포를 배경으로 한가롭게 담소를 나누고 있는 <송하한담> 주제는

이인문이 즐겨 택했던 소재이기도 했다.

국립중앙박물관에 소장되어 있는 이인문이 그린 두 점의 <송계한담도(松溪閑談圖)>는

소나무 숲에서 시원한 물소리를 들으며 여름 더위를 잊고자 했던 선비들의 풍류를 그린

유사한 소재의 그림이다.

이인문, 송계한담도(扇面), 종이에 담채, 26.7×76.6㎝, 국립중앙박물관

이인문, 송계한담도, 종이에 담채, 24.3×33.6㎝, 국립중앙박물관

김홍도, 남산한담도(南山閑談圖)

<송하한담도>의 화제는 글씨가 날아갈 듯한 매우 활달한 필치이며,

唐대 시인으로 시불(詩佛)로 지칭되던 왕유(王維, 701-761)가 지은 <종남별업(終南別業)>이다.

이 김홍도의 오언율시는 김홍도의 그림 <남산한담(南山閑談)>에도 적혀 있다.

그러나, 왕유의 시귀절을 3, 4행과 5, 6행을 바꿔 쓴 점,

원래 시 6행의 '좌간운기시(坐看雲起時)'에서 네 번 째 글짜인 '起'가 빠져 있는데

뒤늦게 덧붙여쓰는 점 등으로 인해 김홍도가 술기운에 글을 써 준 것이 아닌가 보기도 한다.

<김홍도의 "화제(畵題)"> <왕유의 "종남별업(終南別業)">

中歲頗好道 晩家南山陲 中歲頗好道 晩家南山陲

行到水窮處 坐看雲時 興來每獨往 勝事空自知

興來每獨往 勝事空自知 行到水窮處 坐看雲起時

偶然値林叟 談笑無環期 起 偶然値林叟 談笑無環期

중년에 이르러 자못 불법을 좋아하여

늘그막에 집을 남산 기슭에 잡았네.

흥이 오르면 매번 혼자 떠나가니빼어난 경치를 그저 나만 알 뿐이네.

발걸음 다다르니 물이 끊긴 그곳이요

앉아서 바라보니 구름 이는 그 때로다.

우연히 숲 속의 늙은이를 만나

이야기하고 웃느라 돌아갈 줄 모르네.

제시 끝에 묵서내용을 보면,

"을축년(1805)에 도인과 단구가

서묵재(瑞墨齋)에서 글을 쓰고 그림 그려

육일당(六逸堂) 주인에게 드린다"

(乙丑元月 道人與丹邱 書畵于瑞墨齋中 贈六一堂主人)

그리고, 이인문인(李寅文印), 문욱(文旭)이란 도장이 찍혀 있다.

이를 통해 이인문이 그림을 그리고 김홍도가 화제를 적은 합작품임을 알 수 있다.

'서묵재'는 화원 박유성(朴維城, 1745-?)의 화실이름이지만, '육일당' 주인은 누구인지 확인되지 않는다.

조선의 회화사에서 두 명의 지인이 함께 그림을 완성하는 예는 많지 않다.

초상화에서는 화기의 장기를 충분히 활용하여 그림의 완성도를 높이기 위해

합작을 하는 경우를 볼 수 있다. 예를 들면 서직 초상(국립중앙박물관 소장)은 김홍도가 옷을 그리고,

이명기가 얼굴을 그린 것으로 알려져 있다.

한편 김홍도와 그의 스승으로 알려져 있는 강세황이 <송호도>를 함께 그린 예도 있다.

그러나 <송하한담도>의 특이한 점은 김홍도가 글씨를 썼고 그림을 그리지는 않았다는 점이다.

애초부터 나누어 그린 것이 아니라 이인문의 그림에 김홍도가 글씨를 써준 것이다.

조선 시대엔 이처럼 술과 인연을 맺은 그림이 종종 발견된다.

이것은 기본적으로 화가들이 술을 좋아했기 때문이리라.

술에 관해서 둘째라면 서러워 할 화가는 단원 김홍도(檀園 金弘道 · 1745∼1806년경으로 추정).

'취화사(醉畵師)'란 호를 붙이고 살았을 정도다.

당대에 그를 묘사한 시구 중엔 ‘술기운이 얼마나 펄펄 날렸던가… 한번 휘두르면 참된 모습’이란

구절도 남아 있다. 단원은 취중(醉中)에 그림을 그리기도 했다.

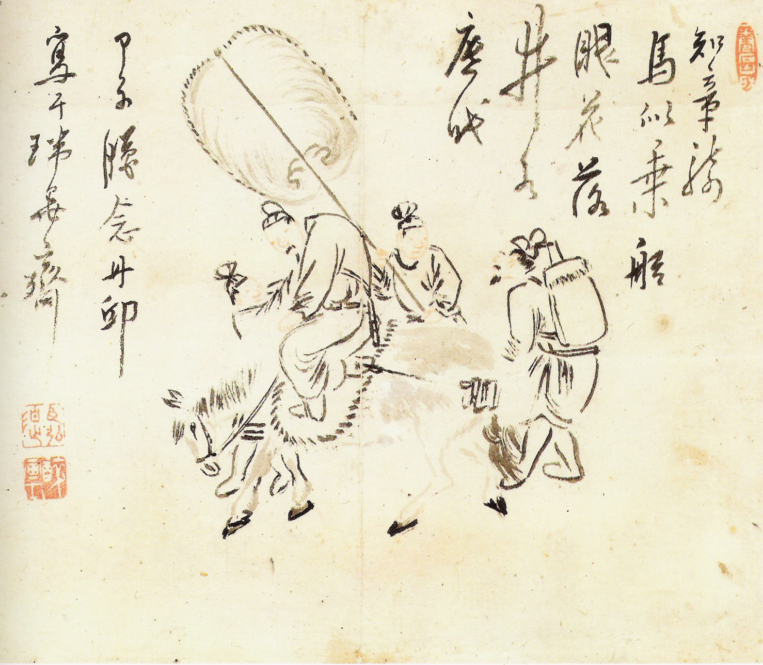

단원의 ‘지장기마도(知章騎馬圖 · 국립중앙박물관)’ 역시 마찬가지.

술기운에 힘입어 단숨에 그려낸 이 작품은 크로키처럼 빠르고 힘차다.

글씨도 술에 취한듯 호쾌하게 날아다닌다.

단원 김홍도, 지장기마도, 1804년(60세), 비단에 담채, 25.8x35.9cm, 국립중앙박물관

두보(杜甫=杜子美, 712-770)의 시 <음중팔선가(飮中八仙歌)> 앞부분이 씌어 있다.

知章騎馬似乘船 술 취한 하지장(이백의 술친구)의 말 탄 모습과 배를 탄 듯한데

眼花落井水底眠 눈 앞이 몽롱해 우물에 빠져도 그냥 잠드네.

甲子臘念 갑자년(1804) 동지 후 납일(세 번째 戌日 즉 12월20일)에

丹邱寫于瑞墨齋 박유성의 집인 서묵재에서 단구(김홍도)가 그리다.

그리고 주문방인 ‘臣弘道’에 이어 백문방인 ‘醉畵士’가 찍혀 있다.

여백에 적어 넣은 시구처럼

‘술에 취해 말을 타고 끄덕거리며 길을 가다 우물에 빠져도 그냥 잠들어 버리는’ 주인공이야말로

바로 단원 김홍도 자신을 말함이리라.

- 국립중앙박물관 미술관 회화실, 민길홍

- <큐레이터와의 대화 제108회>, 2008년 10월 1일, 국립중앙박물관

- <회화>, 이원복, 솔, 2005, p 213

- <단원 김홍도> 탄신250주년 기념 특별전 도록, 1995-6, 삼성문화재단, 도판해설

*** 이인문(李寅文)

화원화가로 자는 문욱(文郁), 호는 유춘(有春), 고송유수관도인(古松流水館道人), 또는 자연옹(紫煙翁)

벼슬은 첨절제사를 지냈다.

동갑이었던 김홍도와 가깝게 지냈고, 강세황, 신위 등 선비화가들과도 깊은 교유를 가졌다.

산수, 포도, 영모, 도석인물 등 다방면에 걸쳐 뛰어난 기량을 발휘하고,

김홍도와 더불어 당시 화단에서 쌍벽을 이루었다.

심사정에 의해 토착화된 남종화법(南宗畵法)을 발판으로 여러 화법을 혼합하여 절충적 화풍을 이루었던 그는 60세 이전에는 비교적 섬세한 필치로 단단하고 각이 진 모습의 선묘적(線描的) 경향과

깔끔하고 청정한 분위기를 보였으나,

60세 이후에는 강하고 대담한 발묵(潑墨) 위주의 표현적인 붓질로 격식을 초탈한 그림을 많이 그렸다.

특히 송림(松林)을 즐겨 그려 이 방면에 새로운 경지를 개척하기도 하였다.

이인문이 가장 즐겨 그린 소재는 '송하한담(松下閑談)'이며,

몇몇 선비들이 소나무 아래 앉아 한가로이 담소를 나누고 있는 내용으로

화풍의 특징은 남종화와 북종화(北宗畵)를 고루 흡수하고 있는 점이다.

'느끼며(시,서,화)' 카테고리의 다른 글

| 살림농사와 자식농사 (0) | 2008.11.28 |

|---|---|

| 기생과 기방의 풍경 그림들 (0) | 2008.11.12 |

| 옛사람들의 책읽기 풍경 (0) | 2008.11.10 |

| 신선도 - 불로장생의 염원이 깃든 옛그림 (0) | 2008.11.04 |

| 적벽부도 - 작가 미상 (0) | 2008.11.03 |