우여곡절 끝에 즉위했지만 국왕 광해군의 앞길은 순탄치 않았다.

당장 그의 친형 임해군을 처리하는 문제가 만만치 않았다.

사관(査官) 엄일괴 등을 은으로 구워삶아 위기를 넘겼지만, 그것으로 끝이 아니었다.

그들이 돌아간 뒤부터 신료들은 ‘역적’ 임해군을 처단하라고 외쳤다.

즉위하자마자 혈육을 손봐야 하는 난감한 상황을 맞았다.

광해군은 거부했지만 끝까지 임해군을 지켜주지는 못했다.

명과의 관계 또한 꼬여가고 있었다.

임진왜란 당시에는 ‘총명하고 능력 있다.’고 추켜세우더니

막상 책봉을 요청했을 때는 외면했던 명이었다.

즉위하고 나면 모든 문제가 술술 풀릴 줄 알았는데 그렇지 않았다.

예기치 않은 일들이 일어났다. 광해군과 명의 관계는 분명 ‘악연’에서 출발했다.

|

●李成梁의 병탄 음모에 놀라다

즉위한 지 5개월 남짓 된 1608년 7월, 베이징으로 가고 있던 동지사(冬至使) 신설(申渫)로부터

비밀 장계가 날아들었다. 광녕총병(廣寧總兵) 이성량(李成梁)이

‘조선을 정벌하고 군현(郡縣)을 설치하여 직할령으로 삼자. ´는 내용으로

황제에게 주문(奏文)을 올렸다는 소식이었다. 마른 하늘에 날벼락이었다.

엄일괴 등이 돌아간 뒤 겨우 한숨 돌리는가 싶더니 예기치 않은 일이 벌어진 것이다.

임진왜란 당시 조선이 가장 두려워했던 것이 명이 조선을 직할령을 삼으려고 덤비는 것이었다.

그런데 들려오는 소문이 심상치 않았다.

이성량의 혼자 생각이 아니라 도어사(都御史) 조집(趙)도 같이 상주(上奏)했다는 것이다.

‘조선에서 형제 사이에 다툼이 벌어지고 있는 것을 기회로 삼아야 한다.´는 이야기도 들려왔다.

이성량이 누구인가. 그는 이여송(李如松)의 부친이자, 요동의 막강한 군벌(軍閥)이었다.

워낙 오랜 동안 현직에 있어 ‘리타야(李大爺)´로 불린 그의 영향력은 컸다.

요동이나 산동(山東)의 무관들 가운데 상당수는 그의 가정(家丁)이나 막객(幕客) 출신이었다.

또 임진왜란이 일어나기 전부터 조선의 내부 사정을 훤하게 알고 있었다.

광해군은 신료들에게 대책을 물었다. 병조판서 이정구(李廷龜)가 입을 열었다.

그는 이성량이 조선에 ‘군침을 흘리는´ 것은

땅이 비옥하고 인삼과 은이 생산되기 때문이라고 진단했다.

이정구는 그러면서 이성량과 연결되어 있는 누르하치가 더 문제라고 했다.

이성량의 본심을 정확히 알 수 없지만, 만약 조선을 공격할 경우

누르하치의 군대를 이용할 가능성이 높다고 했다. 이정구는 만약의 사태에 대비하기 위해

누르하치의 땅과 잇닿아 있는 평안도 지역의 방어 태세를 정비해야 한다고 주문했다.

다행히 이성량의 상주에 대한 명 조정의 반응은 부정적이었다.

병과도급사중(兵科都給事中) 송일한(宋一韓)과 급사중(給事中) 사학천(史學遷)이

이성량의 주장을 일축했다는 소식이 들려왔다.

‘조선이 비록 흠이 있지만, 연개소문(淵蓋蘇文)처럼 임금을 시해한 죄가 없고

명나라를 섬겨 신하의 예절이 어긋나지 않았으니, 이성량의 주청이 잘못되었다.´는 내용이었다.

송일한은 이성량을 파직시켜 소환하라고 주장했다.

송일한 등의 반박 덕분에 ‘해프닝´으로 끝났지만, 광해군이 둘째라는 이유로

명나라 신료들에게 계속 발목을 잡힐 수 있다는 것을 보여준 사건이었다.

이성량과 연결된 누르하치에 대한 경각심 또한 높아지는 계기가 되었다.

●‘정통성 시비´ 잠재우려 책봉 서둘러

|

즉위한 지 1년이 더 지난 1609년 3월까지도 명은 광해군을 조선 국왕으로 책봉하지 않았다.

조선에 보낸 외교문서에서는 ‘조선국 권서국사(權署國事) 광해군´이란 호칭을 썼다.

‘권서국사´란 ‘임시로 국사를 담당하는 사람´ 정도의 뜻이다.

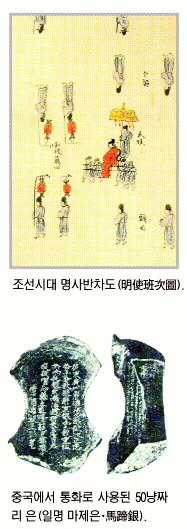

이윽고 1609년 6월, 명의 책봉사(冊封使)가 서울에 도착했다.

태감 유용(劉用)이 그였다. 태감이란 환관을 말한다.

내시(內侍), 초당(貂), 초시(貂侍), 엄인(人) 등 환관을 부르는 호칭은 여러 가지였다.

조선 전기에는 화자(火者)라는 호칭도 많이 썼다.

15세기 조선에 다녀간 명나라 환관들에 대한 기억은 좋지 않았다. 워낙 뇌물을 밝히고, 요구 사항이 많았기 때문이다.

더욱이 그들 가운데 상당수는 조선 출신이었다.

하지만 명나라 황제의 총애를 배경으로 더 위세를 떨었다.

세종 때의 윤봉(尹鳳)과 성종 때의 정동(鄭同)이 대표적인 인물이었다. 그런데 유용은 더 ‘막강한´ 인물이었다.

수천명에 이르는 명나라 환관 가운데 서열 2위의 인물이었다.

그런 그가 조선에 도대체 왜 왔겠는가?

광해군은 그가 의주에 도착하여 서울로 올라올 때까지 바짝 긴장했다.

유용은 압록강을 건너기 전부터 공공연히 떠벌렸다.

“조선 국경에 발을 들여 놓으면 기필코 10만냥의 은자를 얻으리라. ”라고.

그는 의주에 도착한 뒤 자신에 대한 접대는 오로지 은으로만 하라고 했다.

은만 주면 식사도 다례(茶禮)도 필요 없다고 했다. 은이 부족하면 움직이지 않았다.

그뿐만이 아니었다.

그가 거느린 수행원 중에는 한 밑천 잡으려고 조선에 들어온 상인들이 많았다.

그들 또한 이런저런 기완(嗜玩) 물품을 내놓고 강매했다.

유용은 결국 광해군을 책봉하는 황제의 칙서를 전하러 와서 6만냥의 은을 뜯어갔다.

조정의 언관들은 유용의 요구를 들어주지 말라고 아우성을 쳤다.

하지만 광해군은 그를 우대하라고 지시했다.

어떻게 해서든 정식으로 책봉을 마치는 것이 급했기 때문이다.

●명의 貪風을 받아들이다

‘오는 데 비용이 많이 들었고, 돌아가면 여기저기에 상납해야 한다.´

6만냥을 뜯어낸 유용이 했던 이야기다.

엄일괴와 만애민이 조선에서 한 밑천 잡은 뒤, 명의 환관들은 조선에 서로 나오려고 했다.

17세기 전반 명에서 불고 있던 탐풍(貪風)은 엄청났다. 그 배경에는 은의 유통이 자리잡고 있었다.

당시 스페인과 포르투갈 상인들은 중국산 생사(生絲)와 도자기를 구입하기 위해

은을 싸들고 명나라로 몰려들었다. 그 은은 대개 신대륙 남미(南美)와 일본에서 채굴된 것이었다.

해마다 밀려드는 수십만 킬로그램의 은은 명나라 구석구석으로 유통되었다.

그것은 인삼이나 모피의 구입 대금으로 누르하치가 일어난 만주 땅에도 뿌려졌다.

은은 운반이 편리해 뇌물로는 그만이었다.

사실 15세기에 왔던 윤봉이나 정동도 엄청나게 뇌물을 챙겼지만 그것은 대개 토산물이었다.

호피(虎皮) 등 짐승가죽과 세모시 등 직물류, 말안장, 구리 제품 등

부피가 크고 무게가 많이 나가는 것이었다. 그것들을 운반하자면 엄청난 수의 궤짝이 필요했다.

뇌물 궤짝을 짊어진 행렬을 바라보는 백성들의 눈초리가 좋을 리 없었다.

그것에 비하면 은을 운반하기란 너무 쉬웠다.

1610년에는 광해군의 아들을 왕세자로 책봉하기 위한 명사가 왔다.

염등(登)이란 인물로 역시 환관이었다.

그의 목표는 유용이 받아낸 액수보다 더 뜯어내는 것이었다.

개성에서 서울로 들어올 때 임진강의 다리가 홍수로 유실되자,

행차가 지체되었다는 것을 빌미로 은 1000냥을 받았다. 서울에 도착하여 보인 행태는 가관이었다.

은으로 된 사다리를 만들어 달라고 했다.

천교(天橋)라 불리는 그것을 타고 남대문을 넘어가 책봉례(冊封禮)를 행하겠다는 것이었다.

그도 결국 수만냥을 챙겼다. 우의정 심희수(沈喜壽)는 염등을 가리켜 사람도 아니라고 했다.

광해군은 이번에도 그냥 넘어갔다.

무려 17년 동안이나 왕세자로 있었으면서도

명의 승인을 받지 못했던 자신의 전철을 되풀이하기 싫었던 것이다.

수만냥의 은을 마련하려면 엄청난 고혈(膏血)을 짜내야만 했다.

임진왜란 이후 명을 상대하기란 그만큼 버거웠다. 하지만 명뿐만이 아니었다.

이제 그 명과 누르하치 사이에서 양단을 걸쳐야 하는 훨씬 더 버거운 과제가 다가오고 있었다.

- 한명기 명지대 사학과 교수

- 2007-05-02, 서울신문