초기철기시대의 무덤

초기철기시대의 무덤

우리나라 초기철기시대는 기원전 4세기경부터 시작된다.

철기가 사용되었지만

한국식 동검, 잔무늬 거울, 각종 방울 등 청동기가 가장 발달했던 시기이기 때문에

'초기'라는 용어가 붙으며, 청동기시대 후기라고 불리기도 한다.

우리나라 초기철기문화는 중국 동북지방의 영향을 받은 것으로 추정되며

철기뿐만 아니라 새로운 형태위 토기, 주거지, 무덤 등이 등장한다.

북한 지역 초기철기시대 무덤 으로는

돌널무덤, 돌덧널무덤, 널무덤, 덧널무덤, 독무덤 등을 들 수 있는데

돌널무덤, 돌덧널무덤→ 널무덤→ 덧널무덤[나무곽무덤] 순으로

등장 시기에 차이가 있음을 알 수 있다.

돌널무덤은 1매 이상의 판판한 돌로 장방형의 매장시설을 만든 형태이고,

돌덧널무덤은 깬돌이나 냇돌을 쌓아 장방형의 매장시설을 만든 뒤 나무관을 넣은 것이다.

돌덧널무덤은 남한 지역에서 발견되는 돌무지널무덤의 형태였을 가능성도 있다.

기원전 4-3세기 초에 해당하며

출토되는 동검 중에는 요령식 동검에서 한국식 동검으로 변화해가는 과도기적인 형태도 보인다.

널무덤은 땅을 파서 나무관을 넣은 형태로 기원전 3-2세기 전반에 해당하는 묘제이다.

널무덤은 출토유물에 따라 다시 두 부류로 나눌 수 있는데,

첫 번째 부류는 한국식 동검, 청동 끌, 잔무늬 거울 등이 출토되고

두 번째 부류는 한국식 동검, 청동 투겁창, 청동 꺾창, 철제 도끼 등이 출토된다.

철기가 출토된다는 점에서 첫번째 부류보다 두 번째 부류의 등장시기가 늦은 것으로 볼 수 있다.

덧널무덤(나무곽무덤)은 나무곽 안에 나무관을 넣은 형태로 기원전 2세기 후반 이래 등장하였다.

한국식 동검, 청동 투겁창 등 청동기가 출토되긴 하지만,

무기와 농공구류에서 철기가 주류를 이룬다는 점이 특징적이다.

그 외에 마구나 수레 부속구, 화분모양 바리와 배부른 항아리 등이 함께 출토되는데

낙랑의 이른 시기 무덤으로 사용되기도 하였다.

이 시기 남한지역 무덤으로는

고인돌, 돌무지널무덤[돌덧널무덤], 널무덤, 독무덤 등을 들 수 있다.

고인돌은 초기철기시대에 들어와 쇠퇴하나

기원전후 무렵까지도 남한 일부 지역에서 축조되었던 것으로 보인다.

돌무지널무덤[돌덧널무덤]은 기존에 돌덧널무덤이라고 불리던 것인데

매장시설이 나무관일 가능성이 커 현재는 돌무지널무덤이라 불린다.

나무관 주위와 위에 돌을 쌓아 만든 무덤이다.

이 무덤은 한국식 동검문화의 등장과 밀접한 관련을 지니며

금강유역을 중심으로 충남, 전남 등 서해안지역에 주로 분포한다.

대표적인 돌무지널무덤으로는

대전 괴정동, 예산 동서리, 아산 남성리, 화순 대곡동, 함평 초포리 유적을 들 수 있다.

이러한 유적들에서는 한국식 동검, 청동 투겁창, 청동 꺾창, 검파형 · 방패형 · 원개형 청동기,

각종 방울류 등 각종 청동 의기류가 출토되는 특징을 보여

초기철기시대 가운데서도 이른 시기에 해당하는 것으로 추정된다.

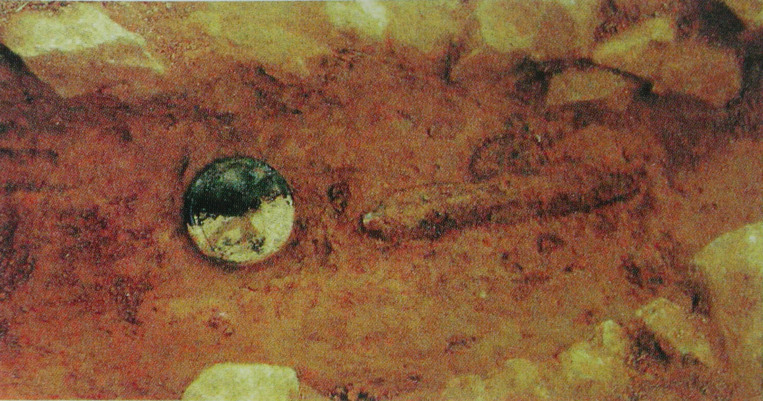

함평 초포리 유적

함평 초포리 유적 유물출토 모습

함평 초포리 유적 출토 일괄 유물

이보다 늦은 시기로 추정되는 돌무지널무덤 은 무덤의 규모가 작고

청동기, 덧띠토기, 검은 간토기와 더불어

새롭게 철제 도끼, 철제 끌, 유리 대롱옥 등이 출토되는 특징을 지닌다.

대표적인 유적으로는 장수 남양리, 부여 합송리 유적을 들 수 있다.

구덩이 안에 나무관만 넣은 널무덤의 경우는

돌무지널무덤[돌덧널무덤]보다 늦게 등장하여 원삼국시대까지 사용되었다.

남한 지역에서의 널무덤의 등장은 기원전 2세기경

북쪽으로부터 철기문화가 확산되는 과정과 밀접한 관련이 있는 것으로 여겨지고 있다.

나무관은 대부분 썩어 없어진 상태로 출토되기 때문에 자세한 양상은 알 수 없으나

창원 다호리 유적에서 통나무를 파서 만든 관이 발견되기도 하였다.

초기철기시대의 독무덤은 2개의 토기를 옆으로 눕혀 아가리를 맞대거나 삽입한 형태로

청동기시대의 독무덤과 차이를 보인다.

크기가 비슷한 2개의 토기로 아가리를 맞대거나 맞물린 형태[합구식]와

큰 항아리에 뚜껑 또는 덮개용의 작은 토기를 결합시킨 형태[합개식] 등이 있다.

- 이진민, 국립중앙박물관 고고관 청동기실 학예사

- 2008년 10월 15일, 국립중앙박물관 큐레이터와의 대화, 제 110회