아름다운 절집, 땅끝마을 미황사

달마산 미황사(達摩山 美黃寺)

위치 : 전라남도 해남군 송지면 서정리 / 대한불교조계종 제22교구 본사 대흥사의 말사

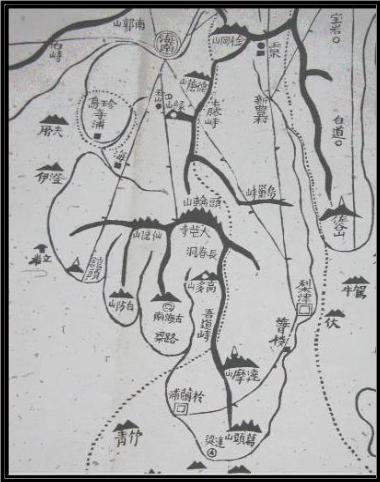

해발 489m 달마산은 호남정맥의 끝이자 한반도의 끝산이다.

백두산에서부터 굽이치며 남으로 내려오던 백두대간은 지리산에서 가지를 치니 곧 호남정맥이다.

호남정맥은 너른 남도의 평야를 가르며 내달려 이 땅의 끝에서 멈춘다.

달마산은 옛날의 송양현에 속해 있었는데 지금은 해남군 현산, 북평, 송지 등 3개면에 접하고

해남읍으로부터 약 28km 떨어져 있는데, 이처럼 삼면(三面)에 위치하면서

두륜산과 대둔산의 맥을 이어 현산이 머리라면 북평은 등, 또 송지는 가슴에 해당한 형상이다.

이러한 달마산은 사구, 통호, 송호 등의 산맥을 지맥으로 이루면서

한반도 최남단 땅끝 사자봉에 멈춘 듯 하지만 바다로 맥을 끌고 나가

멀리 제주 한라산을 이루고 있는 독특한 명산으로 '남도의 금강산'이라고 불렸다.

해남의 주산인 두륜산보다도 낮지만 그래도 풍광은 뛰어나 정상에서 바라보면

연륙교로 이어진 완도와 진도를 중심으로 크고 작은 섬들이 올망졸망 바다 위에 떠 있다.

12㎞에 달하는 달마능선에서 내려다본 바닷가는 바로 땅끝으로 이어진 해안길이다.

또 달마산에는 옛날에 봉수대가 설치되어 완도의 숙승봉과 북일 좌일산에서 서로 주고받던 곳으로 극심한 가뭄이 오래 계속되면 480m의 이 높은 봉에서 기우제를 지내기도 했다.

이와 같이 수려한 산세가 유서깊은 천년 고찰 미황사를 있게 한 것이다.

"달마산이란 달마의 법신이 상주하는 곳입니다.

중국과 한국, 일본불교는 모두 달마의 맥을 이어받았는데, 달마라는 이름이 붙은 산은 해남뿐입니다.

그래서 고려 때는 중국인들이 달마산까지 찾아와 예불을 드렸다는 기록도 있어요"

미황사 주지 금강스님은 달마산을 보기 드문 명산이라고 설명한다.

◑ 미황사의 창건

달마능선을 병풍삼아 아늑하게 앉아있는 미황사는 위도상 우리나라 최남단 육지에 위치한 사찰로

신라 경덕왕 8년(749)에 의조(義照)스님이 창건하였다고 한다.

『동국여지승람』에 미황사라는 절이 언급되어 있고,

절의 창건 및 연기설화에 관해서는 1692년(숙종 18) 병조판서를 지낸 민암(閔黯, 1636-1694)이 지은

《미황사사적비(美黃寺事蹟碑)》에 자세히 기록되어 있다.

【신라 경덕왕 8년(749) 홀연히 한 석선(石船)이 달마산 아래 사자포구(獅子浦口)에 와서

닿았다고 한다. 배 안에서 천악범패(天樂梵唄)의 소리가 들리자 어부가 살피고자 했으나

배가 번번이 멀어져갔다.

의조화상(義照和尙)이 이를 듣고 사미(沙彌) 장운(張雲)과 장선(張善), 촌주(村主) 우감(于甘), 향도(香徒) 100인과 함께 목욕재계하고 경건하게 기도를 올렸다.

그러자 비로소 석선이 해안에 닿았는데, 그곳엔 주조한 금인(金人)이 노를 잡고 서 있었다.

그리고 배 안을 살피니 화엄경 80권, 법화경 7권, 비로자나ㆍ 문수보살 및 40성중(聖衆),

16나한과 탱화 등이 있고 금환(金環)과 흑석(黑石)이 각 한 개씩 있었다.

향도들이 불경을 해안에 내려놓고 봉안할 장소를 의논할 때 흑석이 저절로 벌어지며

그 안에서 검은 소 한 마리가 나타나더니 문득 커졌다.

이날 밤 의조화상이 꿈을 꾸었는데 금인(金人)이 말하기를

"나는 본래 우전국(優塡國: 인도)왕으로서 여러 나라를 두루 다니며 경상(經像)을 모실 곳을

구하고 있는데, 이곳에 이르러 산 정상을 바라보니 일만불(一萬佛)을 모시기에 좋아보여

인연토(因緣土)로 삼아 온 것이다. 경전과 불상을 소에 싣고 가다가 소가 누워 일어나지

않는 곳에 경(經)을 봉안하고 절을 지으라"고 일렀다.

이에 의조화상이 소에 경전과 불상을 싣고 가는데, 소가 가다가 처음에 누웠다가

다시 일어나 산골짜기에 이르러 누웠다. 처음 누운 곳에 통교사(通敎寺)를 창건하고,

뒤에 누워 죽은 골짜기에 미황사를 지어 불경과 불상을 봉안하였다.

미황사의 명칭은, 소의 아름다운 울음소리를 취해 '미(美)'자와

금인(金人)의 색을 취해 '황(黃)'자를 쓴 것이라 한다.】

실제로 미황사가 자리한 서정리는 우분마을(牛墳里)인데, 소무덤이 있었다해서 붙여진 이름이다.

창건설화에 나오는 불경을 짊어지고 쓰러져 죽은 소가 이 마을에 묻혀 그렇게 부르게 되었다고 한다.

이와 같이『동국여지승람』과 《미황사사적비》기록을 종합해보면 미황사는,

경덕왕 8년(749) 의조화상이 창건하여 화엄경, 법화경을 중시하며 여러 불상을 모신 사찰이다.

대부분의 사찰 창건 설화가 그러하듯 미황사의 창건 설화도 그대로 믿기는 어렵다.

의조화상의 실존 여부도 불명확하고

당 개원(開元) 13년 을축이 신라 경덕왕 8년이라는 것도 고증하기 어렵고

9세기의 불적 전래를 입증할 만한 아무런 유형의 문화유산도 남아 있지 못한 상황에서

더 이상의 거론은 무의미하다. 창건 설화의 속성상 사찰 역사를 오래된 이야기로 꾸미려 하고

신비롭게 미화하는 부분도 있을 것이기 때문이다.

그렇지만 바다를 통해 인도로부터 경전이나 불상 탱화를 직접 전달받았다는 이 창건설화는

곧 중국을 통하지 않고 인도에서 바다를 통해 직접 부처님을 모셔와서 창건되어진

불교의‘남방전래설’을 뒷받침하는 것으로 해석되기도 한다.

불교가 바닷길을 통해 서해안에 전파된 경로를 시사해주는 것이므로 중요한 의미를 지닌다.

우리나라 불교는 이미 알려진 대로 4세기 말경에 중국을 경유해 들어왔다는‘북방전래설’이

근간을 이루고 있었는데 미황사 창건설화는 불적이 해류를 따라 바다를 건너 남쪽으로부터 왔다는 ‘불적도해설화’, 곧‘남방전래설’이 주목되는 것이다.

그러므로 미황사는 불적도해설화 가운데 인도에서 직접 불적을 전해주는 유형에 속해 우리나라 불교 일부분은 인도에서 직접 바다를 건너 전래되었을 가능성을 말해주는 보물같은 절이다.

이러한 인연때문인지 미황사가 있는 달마산은 중국인들에게도 영험한 도량으로 알려져 고려 후기 지원(至元, 1264-1294)년간에 남송의 관리와 문인들이 미황사에 내왕하기도 하였다.

『동국여지승람』권 35 영암군(靈巖郡) 산천조(山川條) 달마산(達摩山)에 보면,

【고려 때 승려 무외(無畏)의 記에 ‥‥ (생략) ‥‥ 그 암자(도솔암) 북쪽에는 서굴(西窟)이 있는데, 신라 때 의조화상이 비로소 붙어살면서 낙일관(落日觀)을 수리하던 곳이요,

서쪽 골짜기에는 미황사, 통교사가 있다. 지원 신사년 겨울에 남송의 큰배가 표류해 와

이 산 동쪽에 정박했을 때 한 고관이 산을 가리키면서 주민에게 묻기를,

“내가 듣기에 이 나라에 달마산이 있다 하는데 이 산이 그 산 아닌가” 하므로

주민들이 그렇다 하였다. 그 고관은 그 산을 향하여 예를 갖추고 “

우리나라는 다만 이름만 듣고 멀리 공경할 뿐인데,

그대들은 이곳에 생장했으니 부럽고 부럽도다.

이 산이여, 어찌 매우 높고 빼어난 모양이 산과 바다의 아름답고 풍부함을 다 했을 뿐이랴.

그 성적과 영험한 자취도 많도다. 또 외국인들까지도 우러르고 공경함이 저와 같다.】

고 한다.

◑ 조선시대의 미황사

고려 후기 중국에까지 널리 알려졌던 미황사는 조선 전기에도 꾸준히 기록이 남아있는데,

1597년(선조 30) 정유재란으로 절이 소실되고 기록마저 없어져버렸다.

1982년 대웅전 복원공사 때 발견된 1754년(영조 30)의《미황사법당중수상량문》을 통해

조선 중기이후의 미황사 역사를 살펴보면, 임진왜란 이후 3차례의 중건이 있었다고 한다.

첫 번째 불사는 1598년(선조 31) 공사를 시작, 1601년에 만선(晩善)스님이 중건하였고,

두 번째는 1658년(효종 9)-1660년(현종 1) 성간(省侃), 수신(脩信)스님이 중창하였으며,

세 번째는 1751년(영조 27)-1754년(영조 30) 덕수(德修)스님이 중창하였다.

이때의 불사내용은 1751년 동서 양쪽에 금고각(金鼓閣)을 세우고 이듬해 기와를 바꾸었으며,

1753년에는 보길도에서 목재를 실어왔고,

대흥사의 마을에서 공사를 도와 대웅전과 나한전을 다음해 완공했다.

미황사는 지역적으로 해안가에 위치하여 바다와 관련되는 불사가 많이 행해졌는데,

물에 빠진 사람의 영혼을 구원하기 위해

고승 연담유일(蓮潭有一, 1720-1799)은 수륙도장(水陸道場)을 개설하고 수륙재를 봉안하기도 하였다.

연담스님의 문집《임하록(林下錄)》을 이곳에서 펴냈으며 스님의 입적 후에는 부도가 세워졌다.

미황사는 조선 중ㆍ 후기에 걸쳐 융성을 거듭하다 150여 년 전 당시 이곳 치소마을 출신의

혼허(渾墟)스님이 주지로 있었고 절에는 40여 명의 스님들이 있었다고 한다.

중창불사를 위해 군고단(軍鼓團: 해남지방의 농악을 이르는 말)을 차려 해안지방을 돌면서

시주를 받았다고 한다. 군고(軍鼓)는 임진왜란 때 승병들이 전투하기 전에 진을 짜고

사기를 높이려고 하던 군악에서 나온 말이다.

이를 미황사 스님들이 12채 가락으로 정리해 남사당패들처럼 순회공연을 다녔던 모양이다.

그런데 하루는 설쇠를 맡은 스님이 어여쁜 여인이 유혹하는 꿈을 꾸고 불길하니 공연을 쉬자고 했다.

그러나 주지스님이 강행을 했고 완도, 청산도로 공연을 가던 도중 폭풍을 만나 배가 침몰해 떼죽음을

당했다. 결국 군고를 차릴 때 투자한 부채더미만 남아 절이 일시에 쇠락하고 말았다는 것이다.

이 이야기는 부도밭에 18세기 중반을 넘는 부도가 발견되지 않은 점에서 설득력을 가지며

산정리 마을에서 군고(軍鼓) 진법에 쓰던 깃발에 바다거북이 등에 올라 탄 삿갓을 쓴 스님이

그려져 있어 전혀 허무맹랑한 이야기만은 아닐 것이다.

그리하여 한때는 40여 개의 당우에 암자만 12개(도솔암ㆍ 문수암ㆍ 보현암ㆍ 남암 등)에 달할 정도로

큰 사찰이었지만 20여년 전까지는 폐찰이나 다름없이 버려져 있었다.

1989년 현재 미황사에 주석하고 있는 현공스님과 금강스님(金剛: 현재 주지)이 흔적만 남은

명부전, 삼성각, 만하당, 달마전, 부도암 등을 복원하고 퇴락한 세심당을 다시 일으켰다.

10여 년 간 중창불사를 노력한 결과 이제는 우리나라에서 '가장 아름다운 절'로 다시 태어났다.

현재의 전각은 대웅보전(보물 947호), 응진전(보물 1183호), 명부전, 삼성각, 만하당(선원), 달마전(승방), 세심당(수련원), 안심료(후원), 자하루(누각), 부도전과 부도암으로 이루어져 있다.

매년 여름과 겨울에 단기출가(7박8일) 형식으로 초등학생 대상‘한문학당’을 개설하고,

매년 10월이면 괘불재(掛佛齋)와 미황사의 작은 음악회 '달이랑 별이랑 사람이랑' 이 열리고 있다.

매년 12월 31일과 1월1일에는 '노을맞이 해맞이' 행사가 열린다.

기암괴석이 아름다운 달마산 입석을 등지고 남녘 사자 포구를 바라보는 언덕에 자리 잡은 대웅보전은

1982년에 보수 공사 중 발견된 《대법당중수상량문(1754년)》에 의하면

응진전과 함께 1751년에 중수되었다.

단청이 씻겨나간 목재의 피부가 참으로 곱고 단아한 대웅보전은 정면 3칸, 측면 3칸의 건물이다.

막돌로 허튼층쌓기를 한 기단 위에 바닷게나 거북이를 새긴 연화문 초석을 놓고 약하게 배흘림 했다.

기둥은 싸리나무로 추정되는데 나뭇결이 곱고 색이 연한 미색이며,

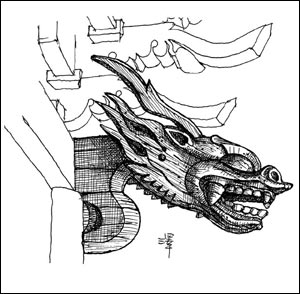

정면 어칸문의 좌우 기둥 위에 돌출시킨 용은 뛰어난 솜씨로 만든 것으로

동쪽의 용은 여의주를 물고 있고, 서쪽의 용은 맨 입이다.

법당 안에는 목조삼존불(석가모니불, 아미타불, 약사여래불)이 모셔져 있고,

닫집은 이 곳이 부처님의 집임을 만천하에 드러내듯 장엄화려의 극치를 구가하고 있으며,

법당 안에는 소종과 법고, 법고대, 괘불 등이 봉안되어 있다.

또한 천장에는 범어(인도 산스크리스트어)로 쓰여진 글자와 천불의 벽화가 있는데

국내에서 보기 드문 수작이다. 특히 천장 곳곳에 그려진 천불의 부처님 때문에

미황사 대웅전에서 세 번만 절을 올리면 한 가지 소원이 이루어진다고 한다.

대웅보전은 미황사 창건설화에 나오는 배(인도에서 경전과 부처님상을 싣고 온 배)를 상징하기도

하고, 반야용선의 의미도 있는데 이는 중생계에서 부처님의 세계로 건너는 배를 상징하기도 한다.

(2) 응진전 (보물 제 1183호)

16나한상, 인왕상, 시자상, 동자상 및 불상 명패(1722년)가 모셔져 있는데

특히, 내부 벽면에 수묵(水墨)으로 그려진 나한 벽화(18세기 중반경)는 보기 좋게 탈색된 상태로

남아 있다.

건축연대는 1982년 대웅전 보수공사 때 대들보에서 나온 기록을 통해 알 수 있는데

대웅전과 같은 해인 1751년 상량(上樑)된 것으로 18세기 중엽의 건물이다.

응진당 마당은 사찰 경내에서 가장 높은 곳이라 이 응진전 마당에서 내려다보는 전경은 일품이다.

특히 해질녘 진도와 그 밖의 뭇 섬들이 붉은 바닷물 위로 떠 있는 사자포구의 모습은 가히 절경이다.

1993년 도지정 문화재에서 보물로 승격되었고 2001년 보수공사를 마쳤다.

(3) 명부전

모든 악은 짓지 말며 諸惡莫作(제악막작)

모든 선은 받들어 행하며 衆善奉行(중선봉행)

스스로 그 뜻을 깨끗이 한다면 自淨其意(자정기의)

이것이 모든 부처님의 가르침이다. 是諸佛敎(시제불교)

착한 일에는 즐거움이 따르고 나쁜 일에는 괴로움이 따름을 설하여

인과(因果)의 무지(無知)에서 비롯된 괴로움에서 벗어나 천상에 태어나도록 하는 법문이다.

이 인과법(因果法)에 무지한 사람은 지옥에 나게 되는데

이 지옥 중생까지 구제하겠다는 원력을 세우고 자신의 성불을 미룬 분이 바로 지장보살이다.

그래서 지장보살은 흔히‘죽은 이를 위한 변호사’로 불린다.

저승의 염라대왕 앞에는 업경대가 놓여 있는데 이는 저승에 당도한 망자가 평생에 있었던

사소한 사건까지 업경에 영상으로 비치며 지나가고 그에 따라 서기가 옆에서 죄목을 일일이

두루마리 문서에 받아 기록한다.

이 문서를 저울에 달 때 무게가 나가는데 죄가 무겁다는 말이 여기에서 유래하였다 한다.

이런 장면들이 시왕탱화에 묘사되어 있고

지장보살은 업경대 옆에서 죄를 가볍게 처리하도록 변호하여 주는 것이다.

명부전 안에 있는 10대 시왕을 조각해 모신 사람은

'자화상'이 국보로 지정되어 유명한 공재 윤두서이다.

그가 명부전에 10대 시왕을 모신 것에는 특별한 이유가 있다는데,

그에게는 아들이 없어 절 근처에 있던 은행나무를 베어 10대 시왕을 조성했는데

그 후 신기하게도 10명의 아들을 보았다 한다.

더욱 믿지 못할 일은 시왕 중 네 번째 시왕의 두 눈 크기가 실수로 서로 다르게 조각되었는데

그의 넷째 아들도 눈 크기가 달랐다고 한다.

(4) 삼성각

미황사의 삼성각은 산신(山神)ㆍ 칠성(七星)ㆍ 독성(獨聖)을 함께 모시는 전각이며

산신탱화, 독성탱화, 칠성탱화가 모셔져 있다.

산신(山神)은 한국의 토속신 산신령에 해당하는 호법신으로,

특히 미황사 삼성각에 모셔놓은 산신탱화(삼성각 정면 좌측)는

화면 왼쪽에 호랑이를 걸터앉은 산신과 그 좌우에 동자와 여인이 자리한 구도이다.

동자와 여인은 독성탱화의 것과 모습이 흡사하다.

화면 하단 오른쪽의 화기란에 불기 2970년(1943) 해남군 송지면 대죽리에 거주하는

김사숙(金仕琡) 일가가 시주한 내용이 기록되어 있다.

독성은 천태산(天泰山)에서 홀로 선정을 닦아 독성(獨聖)ㆍ독수성(獨修聖)이라 불린

나반존자(那畔尊子)를 일컫는다. 미황사 삼성각에는 독성탱화(獨聖: 삼성각 정면 우측)를 모신다.

가로 112cm×세로 97cm의 그림은 천태산과 소나무ㆍ 구름 등을 배경으로

희고 긴 눈썹을 드리운 스님이 왼손에 염주를 들고 앉아 있고 차를 달이는 동자와 여인이 등장한다.

화면 하단 오른쪽 화기란을 보면 완도읍에 사는 이유복과 장순복이 아들을 얻은 기념으로

시주한 듯 하며 신미년 오월이라는 간지로 보아 1943년을 말한 것으로 여겨진다.

칠성은 수명장수신(壽命長壽神)으로 일컬어지는 북두칠성을 뜻하며,

본래 중국의 도교사상과 불교가 융합되어 생긴 신앙이다.

미황사의 칠성탱화(삼성각 정면)는 화면 중앙에 가득하게 치성광여래를,

그 좌우에 일광 월광보살을 그렸다.

하단 중앙에 기록된 화기란에 의하면 1943년에 제작된 것을 알 수 있다.

- Yanni / one Man's Dream